| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

最近のブログ

最近のコメント

ミドリフグさんのブログ

(一般に公開)

- Zenith 出撃状況管理クロック【外装修復:ピース編】2025年07月30日04:46

-

皆様ごきげんよう。

前回の投稿から随分と時間が開いてしまいました…忙しくて時計どころか他の趣味すらままならぬ日々が続いておりますがようやく筆を取れました。

さて、早速ですが前回投稿したZenithの「出撃状況管理クロック」の続報・「外装の修復(ピース編)」をお届けします。

<外装の現状(写真1)>

eBayでお安く落とせたこのレア物、やはり安いなりに色々と壊れており、前回はムーブメントの破損箇所をピックアップしましたが、外装もなかなかのもので、

・全身が赤錆まみれでもはや錆びていない箇所のほうが少ない

・錆の上に泥やオイルのようなものが固着しまくりで、どこ触ってもベトベトザラザラです

・取り外し可能なピースが3つ欠損

・ピース取り付け枠のクロームメッキも一部剥がれて下地の銅層が露出

写真だと一見黒錆に見えるものは泥やら煤っぽいものやらオイルです(笑)

もはや昔農家やってた爺様の家で見かけた農機具の方が遥かにきれいです(笑)

「なんでこんな物を落札した?」という声がモニターを通して聞こえてくるようです…

それはですね…この時計、市場に出回らない・ネットのコミュニティでも見かけない、といったそもそもの遭遇チャンスがなく、さらに、当時実用されていた軍用品ゆえ何かしらの不具合が当たり前な代物です。完品の値段なんか想像したくもありません。こんなもんでもなきゃ気軽に買えんのです…

<修復にあたって>

さて、アンティーク界隈ではなにかと経年変化に手を付けることが忌避されますし、かく言う私もどちらかといえばそういうタイプの人間です。一方で、道具はできれば実用されていた時の状態(整備されている)であってほしいとも思っていますし、経年変化についても、それは「モノが持続可能な状態であること」が前提であるべきだと考えてもいるんですよね。

銀や真鍮の酸化と違って赤錆は強烈に内部まで侵食し、ピースの塗装を覆う泥もミネラル分が確実に塗料を侵していきます。この全身に赤錆を纏った時計のように、あと10年も放置したら修復すらままならなくなりかねないような状態はもはや「経年変化」とは呼べず、ただの「経年劣化」といえます。このまま放置する方が「歴史にとって損失である」と判断しました。

<ピースの洗浄>

少し脱線しましたが肝心の修復作業に入っていきましょう。

まずはこの時計の最大の特徴とも言うべき着脱式のピースから手を付けていきます。

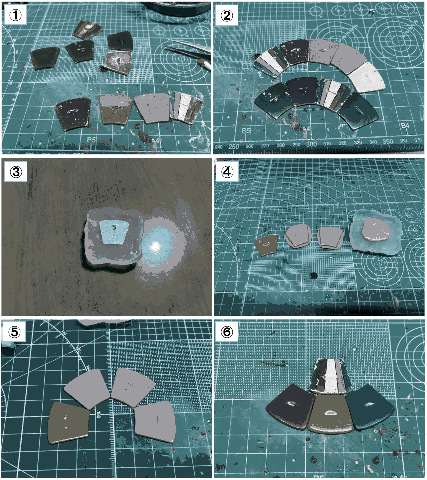

泥はともかくオイルの塊のようなものはもはや中性洗剤では落ちないのでコンパウンドで丁寧に磨きます。磨いて初めて気付いたのですが、それまで同色だと思っていたピースが全然違う色で、いざすべて磨き終わると「お前たち本当はこんなカラフルだったんか…」ってなりました(笑)(写真2-①、2-②)

<ピースの複製>

次は欠損したピースの復元です。今回はピースの一つを使って型を取り、エポキシ樹脂で複製しました(写真2-③)。

最初はオリジナルと同様、アルミで復元することも考えました。しかし、あまりそのまんま復元してしまうと、もし何かあってこの時計の情報が失われてしまった時、オリジナルとレプリカのパーツの区別がつかなくなってしまうこととなり、なんとも気持ちが悪いです。

ということで誰でも複製とわかるように樹脂製にしました。決して手抜きのためじゃないんだからね…!

これを整形して、磨いて、表面処理して、色を塗るわけですが、問題は何色にするかですね…あれこれ考えた結果、ストライプ模様のピースに使われている赤・青・黄色で塗ることに決めました(写真2-④、2-⑤)。

<ピースの塗装>

ちょっと脱線しますが実はこのピース、取り外す際にフレームの裏に干渉してめっちゃガリガリ擦れるんですよね…

オリジナルのピースがどれもボロボロで、縦方向に擦り傷があるのはおそらくこれが原因でしょう。ほんとにそれくらいゴリッと擦れるんですよこれ…

そのため、誰かにこの時計のピースの着脱を実演してあげる際、いつでも作り直せるこの複製ピースで行うこととなります。よって、塗膜には耐久性が求められ、高耐久のウレタン塗料が最適といえますが、お金が無いため入手性・作業性を考慮してラッカー塗料にしました。当然ながらスプレーやエアブラシの塗膜では薄すぎて、おそらく一回枠に擦ったらアウトになるので筆でガッツリ塗ります。

塗った後はペーパーで塗りムラを均し、コンパウンドで磨いてあげて完成です。爪を引っ掛ける溝に結構塗料が溜まってしまいディテールが潰れてしまいましたが、間近で見なければ気にならないレベルですのでまぁよしとしましょうか…(写真2-⑥)

<復元後の姿>

こうしてカラフルなピースたちが蘇りました。とりあえず復元・清掃を終えたピース達を適当にパチパチはめてみます(写真3)。

めっっっっっちゃカラフルになりましたね(笑)

<次回予告>

さて、次はクロームメッキの銅層が露出してしまった部分の修復と、ケースの修復作業ですが、思ったよりも長くなってしまったので次の記事に回したいと思います。

…まるで時計の記事じゃなくてプラモの記事を書いているようです(需要あるのか…?)。

次回、プラモ感全開のケース修復編へ続きます。どうか気長にお付き合いを…!

- zenith