ミドリフグさんのブログ

(一般に公開)

- Zenith 出撃状況管理クロック【外装修復:ケース編】2025年08月09日18:16

-

皆様ごきげんよう。

前回に引き続き外装の修復(ケース編)となります。

前回はピースを収めるフレームの修復を行いましたが、今回はそのフレームを支える土台=ケースの修復です。これまで「この時計の顔」であったフレームとピースの修復とは対照的に、組み上がるとほとんど姿を隠す部品ですが、これがまた厄介な代物でした。さぁ作業を進めていきましょう。

<ケースの赤サビ落とし(写真1)>

いきなりですが写真は作業後のものです。

作業前は過去の記事でお見せしたように、思わず目を背けたくなる惨状でした。

とはいえワイヤーブラシでゴシゴシ…はNG。傷をつけずにサビを落とす必要があるため、今回はケミカルを使用することにしました。

市販の赤サビ落としで錆を浮かしては歯ブラシで落とす──朝日が夕日になるまで、根気強く同じ作業の繰り返しです。それでも絶望的なまでに侵食が進んでおり、一部は完全除去できませんでした…

<修復にあたって① ~常温亜鉛メッキ処理~>

赤錆はほぼ落ちましたが、除去しきれない箇所もあり、また、無防備な鉄は一瞬で錆びます…

このまま塗装してもいいのですが、やはり万全を期して下地処理に常温亜鉛メッキ(後述)を施します。経験上、こいつを施しておけば年単位でノーメンテ雨ざらしにしても赤錆が浮き上がってくるなんてことはなくなります。室内で使う時計なら永久的に錆から開放されることでしょう(多分)。多分一般人ができる最強の防錆処理ではないでしょうか…?

<常温亜鉛メッキとは>

専門家ではないので詳しく語れはしないのですが(2回目)ご説明いたしますと、そもそも赤錆とは鉄が一旦イオン化し、酸素に結びついて酸化鉄(Ⅲ)となったものです(雑)。ですので、過去の偉い人が「鉄の代わりに一緒にいる別の金属がイオン化すれば錆びなくなるんじゃね?」と考えてできたのが亜鉛メッキです。

従来は高温で溶かした亜鉛を鉄にぶっかけたり、電気的にメッキしたりする必要があり、およそ一般人にはできない技術です。しかし、これを塗装するだけで実現できるようにしてしまったメーカーがあります。高温で処理する必要がある従来の亜鉛メッキに対し、常温でできることからそう呼ばれるようになりました。

長くなりましたが要は、塗装前に亜鉛たっぷりの塗料を塗ってあげるだけです。

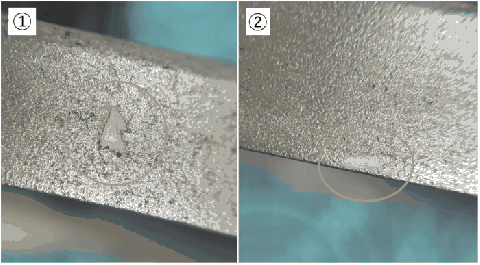

<修復にあたって② ~塗装方法~(写真2-①、2-②)>

赤サビ落としの途中で気付いたのですが、写真2の2枚ように2箇所オリジナルの塗膜がごくわずかに残っておりました。このケース、どうやら本来は塗装されていたようです。当然と言えば当然ですね…。

2-①のように金属の梨地を完全に埋め、更にかなり盛り上がっていることから相当な塗膜の厚さだったことがわかります。また、2-②のように塗膜の表面を少し削ってみたところ、本来は明るめのグレーで塗装されていたようです。

したがって、今回は、常温亜鉛メッキの上から金属の梨地が完全に埋まるほどに、できる限り色調を再現したグレーで厚塗りすることとしました。

<塗装と磨き(写真3)>

こうしてできたのが写真3ですが、いかがでしょうか…?

筆でバチクソに厚塗りしてあげた後、ペーパーで塗りムラを均し、磨きます。

通常はヤスリの目の粗さを1000番→2000番→3000番→と上げていきます。しかし、これまでの修復は「経年劣化を修復し、経年変化はあえてそのまま」にしておいた訳ですので、このままではケースだけバチバチの新品同然の仕上がりになってしまい、かなりチグハグになります。

そこで、2000番は軽く処理するにとどめ、3000番以降に移ります。こうすることで少し深めの傷のみが残り、ビカビカの新品同然の仕上がりの物と比べ少し「使用感」が生まれました(笑)。これで組み上げた時に全体の統一感を損なわずに仕上がるかと思います。

<次回予告>

これにてようやく外装の修復が完了しました。

実働時間としては4~5日程度で終わったのですが、なかなか作業時間が取れず、ドナー用のムーブメントが届く前にちゃっちゃと終わらせるつもりがこんなにも長引いてしまいました…ちなみに、ドナー用のムーブメントはとうの昔に届いております(笑)。

ということで次回からムーブメントの修復に移ります。これまでは時計の形した置物の修復でしたが、果たして時計として生き返ることができるのでしょうか…

- ゼニス