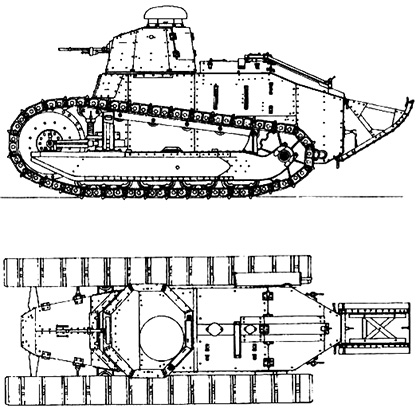

タンクの基本デザインは、17年にはあったとされている。そのモチーフは、同年にルノーが完成させた「ルノー軽戦車」(ただし公式資料に挙げられるのはイギリス軍菱型戦車の図面)である。キャタピラをケースサイドに見立てるという発想は目新しかったが、エジプトのオベリスクさえデザインに取り込んだカルティエにとって、決して奇異なことではなかっただろう。またアールデコを得意としたカルティエにとって、直線的な造形をデザインに昇華させることは、むしろ意に適っていたはずである。タンクという名称も、大戦中のカルティエが「愛国的」なプロダクトを作っていたと考えれば合点がいく。

しかしこの時計が、アールデコ的、バレエ・リュス的、あるいは時代の気分をまとめただけのプロダクトであったなら、ここまで永らえることはなかっただろう。タンクの簡潔な意匠は、アールデコという言葉でくくれるほど簡単なものではなく、むしろサントスに始まった、腕時計のデザインに対する追求の終着点であった。

その好例が、風防の幅とストラップの幅を揃えるという、タンクならではの造形だろう。これはタンクの個性と思われているが、意匠としては13年の「細長いサントス」ですでに試みられていたものだ。またベゼルを省くというアイデアも、11年から17年の間に、いくつかのモデルで採用されていた。とりわけ13年のスクエアなモデルは、ケースの造形を除いて、ほぼタンクの基本設計を先取りしてさえいた。

つまりタンクとは、ルイ・カルティエとシャルル・ジャコーたちデザイナーの、時計デザインに対する執念が結実した時計、と言える。彼らの言葉は残っていないが、サントスからタンクに至るまでのカルティエ・デザインをひもとく限り、そう断言することは決して難しくない。

なおルイ・カルティエもシャルル・ジャコーも、優れたジュエラーとしてのバランス感ゆえか、ひとつのデザインに惑溺することは滅多になかった。そういった彼らのスタンスは、タンクに対しても同様だったはずである。その現れが「角を落としたタンク」こと、タンクLC(タンク ルイ カルティエ)だろう。タンクの持っていたアールデコ的、幾何学的な意味合いは減じたが、ケースの上下を細く絞ることで、この時計は古典的な緊張感と、現在の時計にも通じる、抑揚ある造形を備えることになった。やがてタンクを象徴するモデルが、ノーマルではなく、タンクLCとなっていったことも道理である。

デザインが完成した時代の「タンク ルイ カルティエ」。タンク ノーマルの意匠を引き継ぎながらも、より古典的で、かつ抑揚の効いたデザインを持つ。1950年代に人気を集めたこのモデルは、以降タンクの代表作へと成長を遂げた。写真は1973年以降のモデル。手巻き。18KYG。非防水。個人蔵。

これに先立つ1910年代、カルティエは文字盤に使われるローマ数字の書体を、細いルイ様式から帝政様式に改めた。おそらくルイ カルティエは、視認性と美観から――サイズが小さい腕時計では、まず低い視認性が問題となった――、極端にデフォルメを効かせた帝政様式の書体を採用したのだろう。

余談はさておき、このデフォルメされた書体は抑揚を強調したタンクLCには、いっそうふさわしいものだった。ルイ・カルティエの後継者たちも、タンクLCの造形が持つ意味を理解していたようだ。発売当初のタンクLCは、古典的なブレゲ針を載せていた。しかし40年代になると、剣を思わせるバトンハンド――しかも根本を絞って抑揚を付けたもの――が併用されるようになったのである。こういった細かいモディファイは、現代のタンクにも共通するものだ。

世間には、傑作といわれる時計が数多くある。しかしその歴史において、これほど多くのデザイン要素を併せ持った時計は、タンクをおいて他にないだろう。今やタンクはアイコンとなった。しかし同時に、タンクとは時代に応じて様々に読み解くことのできる、永遠の古典となったのである。