インヂュニア=高耐磁時計の時代

ケースデザインにおける耐磁技術の発展と限界

1955年以降、高耐磁性能を一貫して打ち出してきたインヂュニア。パイロット・ウォッチ譲りの超耐磁性は、多くのプロフェッショナルから信頼を得た。しかし超耐磁性の追求が、デメリットをもたらしたことは否めない。頑強な自社製ムーブメントと耐磁ケースの組み合わせは、一貫して時計の肥大化を招き続けたのである。では耐磁性と実用性の狭間で、IWCはどうインヂュニアを進化させていったのか。耐磁技術の発展と、その限界を見ていくことにしよう。

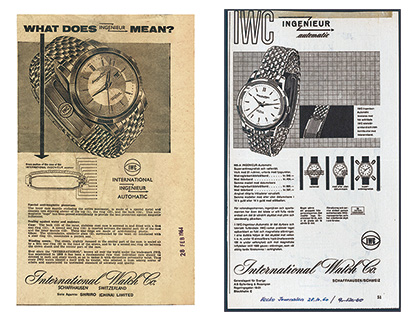

1955年にリリースされた初代インヂュニア。カレンダー付きのCal.8521を、軟鉄製の耐磁ケースとダイアルで覆っていた。耐磁性能はマーク11と同じ8万A/m。今から見ると普通だが、直径37mmは、当時からするとかなりのサイズだろう。以降のインヂュニアは、大きさと重さという問題を抱えることになる。ダイアルとリュウズは非オリジナル。自動巻き。21石。1万9800振動/時。パワーリザーブ約40時間。SS(直径37mm)。10気圧防水。IWC蔵。

パイロット・ウォッチのスタンダードとなった「マーク11」。これを民生用に改めたのが1955年の初代インヂュニア(Ref.666A)である。8万A/mという超耐磁性を与えるために、ムーブメントを軟鉄製のインナーケースとダイアルで覆うという基本構成は、マーク11とまったく同じだった。パイロット・ウォッチとの違いは、搭載するムーブメントにある。民生用を意識してか、インヂュニアには手巻きのキャリバー89ではなく、自動巻きのキャリバー852/8521が選ばれた。

このキャリバー85系は、設計者のアルバート・ペラトンが理想を追求したムーブメントであった。高精度で極めて頑強。かつ整備性も高かったが、その厚さは852で5.6㎜、カレンダー付きの8521では6.4㎜もあった。多くの関係者が証言するように、ペラトンは薄型ムーブメントに強い不信感を抱いていたようである。

とはいえ、彼が薄型化に無頓着だったわけではない。64年発表のキャリバー854と、カレンダー付きの8541では、それぞれ4.8㎜、5.9㎜とわずかに薄くなっている。しかし分厚いインナーケースを持つインヂュニアにとって、その程度の薄型化は大きな意味をなさなかった。

67年のキャリバー100がもし量産に成功していたなら、インヂュニアは劇的な薄型化を達成していただろう。しかしこの薄型自動巻きは、耐久性に難があり、発売に至らなかった。IWCは新型自動巻きの開発を断念。以降も主力ムーブメントには、85系が使われ続けることになる。では、どうやってインヂュニアに新鮮味を持たせるのか。その回答が76年の初代インヂュニアSL(Ref.1832)だった。しかし直径40㎜、厚さ12㎜というサイズは、以前のインヂュニアにも増して大きかった。初代ロイヤル オークでさえ、そのサイズを消費者から敬遠されたことを考えれば、初代インヂュニアSLが976本しか製造されなかったことも驚くにはあたらない。

初代SLの失敗を受け、IWCは頑強だが分厚い自社製自動巻きの使用を諦めた。これに先立つ70年代後半、同社はジャガー・ルクルトベースのキャリバー3252/3256を薄型モデルに採用している。これらは薄型自動巻きとしては堅牢な設計を持っていたが、ペラトンの弟子たちにとって満足できるものではなかったらしい。当時設計部長を務めたクルト・クラウスは筆者にこう語ったことがある。「70年代後半に、IWCはジャガー・ルクルトの自動巻きを採用した。しかし信頼性にはまだ疑問があった」。彼らはやがて新しいエボーシュ、厚さ3.75㎜のETA2892-A2に着目することとなる。ETAを搭載した2代目インヂュニアSL(Ref.3506、83~89年)は、あまり高い評価を受けていない。しかし薄型エボーシュの採用という英断がなければ、インヂュニアは80年代に消えゆく運命にあっただろう。

重い軟鉄製のインナーケースを省いた試み。ヒゲゼンマイをニヴァロックスからニオブ・ジルコニウム合金に変更し、他の素材も極力非鉄金属に置き換えることで、50万A/mという超耐磁性を実現した。ただし温度変化に弱く、耐久性が低いという問題は致命的だった。以降のIWCは、再び従来の耐磁ケースに回帰する。自動巻き(Cal.37590)。22石。2万8800振動/時。パワーリザーブ約42時間。SS(直径34mm)。12気圧防水。IWC蔵。

このモデルをさらに発展させたのが、89年のインヂュニア50万A/m(Ref.3508)である。ついに軟鉄製のインナーケースは廃止され、代わりにヒゲゼンマイや脱進機に非鉄素材が用いられた。その性能は驚異的で、公式には50万A/m、実測では370万A/m以上の耐磁性能を誇った。このヒゲゼンマイは、オーシャン2000(ポルシェデザイン)の軍用モデルに採用されたものと同一である。しかしニオブ・ジルコニウム合金製のヒゲゼンマイは温度変化に弱く、また非鉄素材は鋼ほどの耐久性を持てなかった。IWCはわずか4年で50万A/mの生産を中止。後継機(Ref.3521)には、再び軟鉄インナーケースを与えざるを得なかった。

83年以降は薄型エボーシュを載せた時計であったインヂュニア。次の大きな変化は2005年に訪れる。この年発表されたインヂュニア・オートマティック(Ref.3227)は、新しい自社製ムーブメント、キャリバー80110を搭載していたのである。しかしこのインヂュニアも、やがて先人たちと同じ、厚さと重さという課題に直面することとなる。キャリバー80110の輪列設計に際して、IWCの設計陣は、当時最も普及していた汎用エボーシュを参考にした。精度と信頼性を考えれば、これは妥当な選択だろう。しかしその結果、ムーブメントの直径は30㎜、厚さは7.23㎜に達してしまった。かつての8541でさえ直径28㎜、厚さ5.9㎜であったと考えれば、汎用自動巻きとしては最大級の大きさである。

今なおこのムーブメントは、汎用自動巻きのスタンダードといえる精度と信頼性を誇っているが、耐磁インナーケースを備えなくてはならないインヂュニアにとって、その厚さと重さはいよいよ無視できないものになってしまった。1976年の発表当時、インヂュニアSLは大きく重い時計だと考えられていた。しかし実際には、その重量は145gに収まっていた。現在のスピードマスターより30gも軽いと考えれば、十分に軽い時計だったといえるだろう。対して2005年のインヂュニアは、重さが216gにも達した。「耐磁ケースを載せるには、キャリバー80110は大きく厚すぎた」。かつてIWCの関係者が、筆者にこう漏らしたはずである。

2013年に大刷新を受けた新しいインヂュニアは、薄型のキャリバー30110を搭載するオートマティック以外、耐磁ケースを持っていない。その理由のひとつは、インヂュニアから重さと厚さを減らすためであった。筆者は一貫して「耐磁ケースを持つ時計こそがインヂュニア」という認識を持っている。しかしその筆者でさえ、その耐磁ケースがインヂュニアを大きく重いものにしたという事実は否定できないのだ。