エナメルダイアルによく使われる色は、白、黒、ブルーだが、これらはすべて特性が異なっている。白は不透明釉、黒は半透明釉、ブルーは透明釉。半透明とはいえ、薄く載せただけの黒はかなり透ける。ソフィーさんによれば、それぞれに異なった難しさがあるのだが、完全に滑らかな表面を追求するような、“現代的な要求”を満たそうとすれば、もっと難易度は跳ね上がる。「最近はエナメル特有の柚肌を嫌う傾向もあって、ポリッシュのリクエストも多いですね。特にゴティエさんは徹底しています」 焼き上がったエナメル表面を研ぎ出す場合、白は他色より難易度が高い。白のエナメルは多孔性で、内部に“ス”が多いためだ。「理由は明確に分かりませんが、白は削る際の感触が、黒やブルーとは少しだけ違うのです。おそらく素材が硬いのでしょう。私は筆で釉を載せていきますが、そうすることで粒子を強く詰め込むことができ、最終的な仕上がりが均一になります。パウダーを振りかける方法は確かに早いのですが、私の経験では気泡が出やすく、少し特徴的な表面に仕上がったと思います」

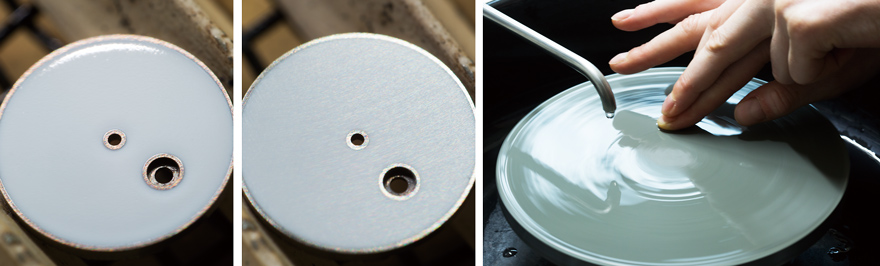

(中)エナメル表面に浮き出た柚肌を削り落とす、粗研ぎが終わった状態。表面に細かなヤスリ目が残っている。焼成段階で表面が均一になっていれば、研ぎ出しも美しく仕上がるが、多孔性のホワイトエナメルは、研磨する際の加減が他と少し異なっているらしい。写真はすべてローマン・ゴティエの「ロジカル・ワン」用だ。

(左)粗研ぎ後に、再び焼成を加えた状態。エナメル表面を焼き均すことで、大きなヤスリ目は完全に消えている。このままでも十分に美しいのだが、上の写真の完成状態まで仕上げるには、ヤスリの番手を上げながら仕上げ研ぎを繰り返す。表面をフラットに均す粗研ぎに使うのはシリコンカーバイドのエメリーペーパーで1200番程度、最終仕上げの段階では1ミクロン程度のダイヤモンドパウダーを用いる。なおソフィーさん自身は、エナメルらしい質感を表面に残した作品のほうが好みとのこと。

旧スターン・クリエイションがニヨンに工房を置いていた時代に、故ドミニク・バロンのもとで学んだエナメリスト。もともとは彫塑家で、粘土や磁器を扱ううちに、エナメルの魅力に惹かれていったと言う。2012年に独立し、フリーランスとなる。

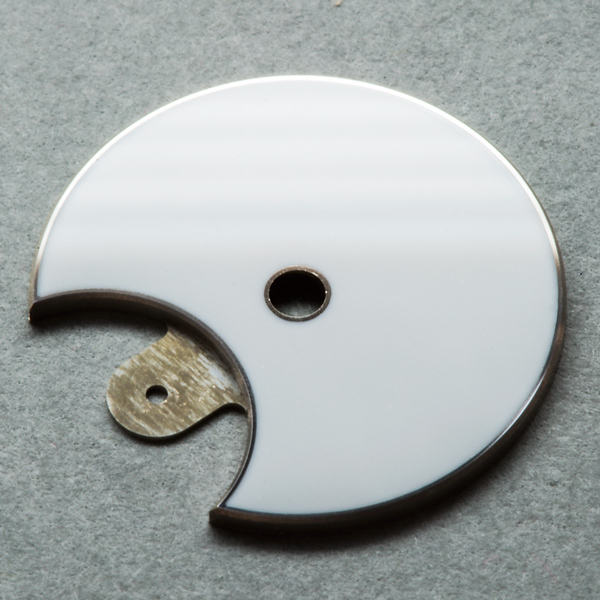

他にもソフィーさんは、経験則に基づいた、理由の分からない話を多くしてくれた。「地金がドーム状のほうが、エナメルが広がって馴染みやすいし、仕上がりも美しくなります。ただし地金の歪み方は一定ではありませんし、形状によっても変わってくることがあります。また、釉によって膨張率が変わってくることもありました。外周方向に流れてゆくエナメルもあれば、中央が盛り上がってくるエナメルもある。これも理由は分かりませんが、粘土や陶器でも同じようなことは頻繁に起こりました。エナメリストになってからセラミスト時代の経験が活かせたのは、まさにその点です」

ジュウ渓谷出身の彼女は、エナメリストになった際に、フィリップ・デュフォーからあるものを託された。冒頭に掲載した往年のエナメルをいっぱいに収めた箱は、昔デュフォー氏の工房にあったものだ。ダイアル表面にフォンダンを載せるのは、ジュネーブエナメルの特徴であり、デカルク(インデックスの印字)やパイヨンをフォンダンで封じ込めたものや、インデックスだけをフォンダンで覆い、センター部分に白地を残したものもある。独特な柚肌を残す白エナメルの表面をフォンダンで覆うことで、よりきめ細かな表面を作ろうとしたのではないかと彼女は言う。

第一線で活躍するエナメリストをもってしても、エナメルという分野には、今も定量化できない要素があまりに多い。ならばエナメルの工業化という試みは、新たな代替品を生み出すだけなのかもしれない。イネス・ハマグチは次のように語っている。

「私はスイス以外の国のほうが、エナメルという素材に対する愛情が深いような気がします。スイスエナメルの本質は職業であって文化ではありません。だから他国のように、趣味でエナメルを楽しむ人はいないのです。スイスに今のままのエナメルを残すには、炎が色彩と質感を生み出す工芸分野なのだと理解することが重要なのです」

(中右)ブルーエナメルを1層だけ載せて、焼成窯から取り出した直後の状態。エナメルの表面に大きな揺らぎが残っているが、施釉を重ねて焼成を繰り返すたびに、少しずつ表面が平滑に均されてゆく。フチの高さを大きくとった地金を使うのが近年の主流だが、これは焼成時の歪みを最小限に抑えるためだろう。

(中左)ごく薄くブラックエナメルを載せて、表面を粗研ぎしただけの状態。これのみダヴィッド・カンドーの「1740トゥールビヨン」用である。この状態だと下地が完全に透けており、ブルーエナメルのようにも見える。ところが施釉を重ねて焼成を繰り返すごとに透明感が少なくなっていき、最終的には漆黒に仕上がる。

(左)ソフィーさんの個人作品。淡いブルーの下地の上に、グリザイユ(白の点描)で雲を描き、パイヨンの月を載せ、黒いミニアチュールペイントを施している。表面をフォンダン(無色透明の釉)で覆うのは正調のジュネーブ様式。さすがは、ジュネーブエナメルの技法を習得していた故ドミニク・バロンの愛弟子である。