世界初の五大陸最高峰登頂をはじめ、北極圏1万2000kmの犬ぞりによる単独走破、グリーンランド3000km縦断といった輝かしい功績を持つ冒険家、植村直己。彼の冒険において、セイコーが1968年に発表したダイバーズウォッチ、通称“セイコー セカンドダイバー”の、1970年発売モデルが携行されたというのは、とても有名な話だ。しかし実際は、セカンドダイバーが「どの冒険に連れていかれたのか?」そして「それは一体どのモデルだったのか?」を明らかにする記録はなく、ちまたではさまざまなエピソードが飛び交っている。これを確かめるべく、今回、モータージャーナリストであり、自身もセカンドダイバーマニアを自認する山田弘樹が、独自の取材を行った。それはまさに、“植村ダイバー”を巡る冒険譚だ。

Text by Kouki Yamada

Special thanks to Tsutomu Sato(ZENMAI WORKS)

[2026年2月17日公開記事]

“セカンドダイバー”とは?

セイコーの「セイコー ダイバー 61MC」(6105-8000、1970年より6105-8110)。通称“セイコー セカンドダイバー(以下、セカンドダイバー)”──。セイコーが、1968年から1976年にかけて製造していた、古いダイバーズウォッチだ。

この時計がマニアから“セカンドダイバー”と呼ばれるのは、1965年にセイコーが初めて発売したダイバーズウォッチ「6217-8000/8001」を、“ファーストダイバー”と呼んだ流れを受けてのことだろう。

セイコーが1965年に発売したダイバーズウォッチ。ねじ込み式リュウズではないものの、150m防水を備えた。1966年から南極観測隊の越冬隊員に装備品として寄贈されたモデルでもある。

ちなみにこのセカンドダイバーが誕生した1968年に、セイコーは「6215-7000」を世に送り出している(後に「6159-7001」へと進化)。しかしこのモデルは当時で300m防水をうたったプロフェッショナルダイバーズウォッチ。つまりは上位機種だったから、ファーストダイバーと同じCal.61系のムーブメントを載せた、150m防水を備えた6105-8110が、ファンの間で“セカンド”の名を与えられたのだと思われる。

というわけでこの記事においては筆者も、6105-8110をセカンドダイバーと呼ばせていただく。

植村直己との出会いから“植村ダイバー”を巡る冒険に至るまで

さて筆者はそんなセカンドダイバーを2019年に手に入れて、およそ7年間ほど、愛用し続けている。そして多くの愛好家たちと同じように、この時計にまつわる歴史を嬉々として調べるようになったわけだが、果たしてそこで出会ったのは、「植村直己」という希代の冒険家(※)だった。

※植村直己さんは、講演会の記録の中で自身が「冒険家」と呼ばれることを柔らかく否定している。その真意は、冒険が「危険を冒す」行為だからだ。あくまで彼は自身の活動に対して危険を冒さず、生きて帰ることを最善としていた。だから本来であれば「探検家」の方がふさわしいかもしれない。そもそも植村さんに肩書きなど必要ないのかもしれないが、ここではもっとも一般的な「冒険家」という言葉を、便宜上使わせていただく。

1941年、兵庫県生まれ。高校卒業後に運送会社に勤め、その後、明治大学農学部へ入学。ヨーロッパ最高峰のモンブランやアフリカ最高峰のキリマンジャロなどを単独登頂した。1970年には日本山岳会の日本エベレスト登山隊に参加し、同年5月、隊員の松浦輝夫とともに、日本人として初めてエベレスト登頂に成功(このとき、日本山岳会・エベレスト登山隊にセイコーから寄贈された時計が「6159-7001」)。翌年には北米最高峰のマッキンリー(デナリ)も単独登頂し、世界初の五大陸最高峰登頂者となる。1974〜1976年にかけては単独犬ぞりで北極圏1万2000kmを走破、1978年には北極点に単独到達、グリーンランド3000km縦断も果たしていくが、1984年のマッキンリー厳冬期単独登頂に成功後、下山中に消息を絶つ。同年、国民栄誉賞を受賞した。

1971年生まれの筆者にとって、植村直己の名前は、ある種特別な響きを持っていた。

1984年、米国アラスカ州に位置する、北米最高峰のマッキンリーを、厳冬期に、世界で初めて単独制覇しながら、その下山中に遭難して帰らぬ人となった植村直己。幼かった自分はこの報道をリアルタイムで見て、その名を記憶に刻んだ。

正直なことを言えばその後は大した興味も持たず、その名前すら忘れかけていたわけだが、セイコーのセカンドダイバーを手に入れて、この腕時計が彼と旅したことを知った時、これを機にもっと彼のことが知りたいと思ったわけである。たとえばオメガの「スピードマスター」を手に入れれば、それまでさほど興味がなかったNASAや宇宙に興味を持つようになるといった具合に、歴史ある時計には大人がもう一度、子供の頃に戻るチャンスを与えてくれる力がある。時計を媒体にして自分の知識や教養、そして知的好奇心を、高めてみたくなるわけだ。

話を戻せば、このセカンドダイバーこそが、世界的な冒険家である植村直己と、北極圏を冒険した腕時計だ。だから日本のファンの間では“植村ダイバー”という呼び名も極めてポピュラーである。しかしながら調べれば調べるほどに、この時計と植村直己にまつわるヒストリーが、極めて曖昧かつ混乱した情報のまま、世の中を循環し続けているということが分かった。

特に驚いたのは、一番肝心な「植村直己がこの時計を着けていた冒険は、一体どれなのか?」という疑問に、答えた記述が見当たらないこと。そして「そのとき着けていたモデルは、中期・後期のどちらなのか?」という問いも、曖昧なままなのだ。

さらに言えばセカンドダイバーは、その仕様体系も整理されていなかった。

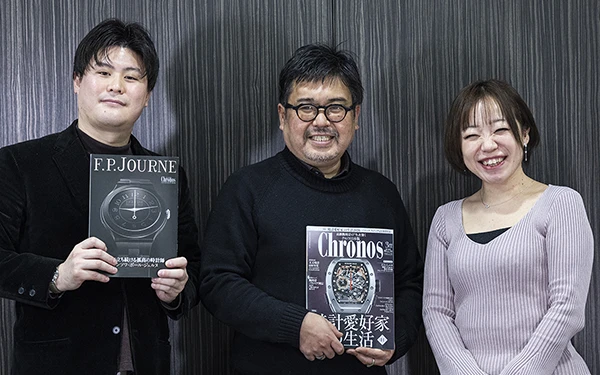

だから筆者はずっと、この「6105-8110」の歴史と体系をきちんと整理してみたいと思っていた。そして今回その機会を、時計専門誌『クロノス日本版』のWEB媒体である「webChronos」編集部が、筆者に与えてくれた。さらにはセカンドダイバーの生みの親であるセイコーウオッチに、取材する機会までをも作ってくれたのだ。

ということでまずここでは、クロノス編集部に感謝の意を述べさせていただきたい。

そしてここからは皆さんと一緒に、「“セイコー セカンドダイバー”を巡る冒険」の旅に出てみようと思う次第である。

錯綜するヒストリー

植村直己がセカンドダイバーこと6105-8110をその手首に着けて、北極を冒険をしたことは紛れもない事実だ。文藝春秋が出版した当時の書籍や雑誌には、セイコー製ダイバーズウォッチの記述こそないが、植村直己の手首に巻かれたセカンドダイバーらしき時計が、写真でいくつか記録されている。

そして当のセイコーウオッチ自身が、公式ホームページでこれを明言している。まさにセカンドダイバーのデザイン復刻モデル(※)となる、セイコー プロスペックス「ダイバースキューバ1970 メカニカルダイバーズ 復刻デザイン」Ref.SBDX031を発売したとき、1974〜1976年にかけての「北極圏1万2000km犬ぞり単独行」で、彼がセカンドダイバーを携帯したと説明しているのだ。

※復刻デザインモデル……オリジナルを完全復刻するのではなく、あくまで現代のダイバーズウォッチとしての機能を満たしたうえで、デザイン面で復刻したモデル。たとえばRef.SBDX031のムーブメントには、岩手県・雫石に位置し、2004年から高級機械式時計の組み立てを行っていた雫石高級時計工房で製造されてきた、ダイバーズウォッチ専用のCal.8L35を搭載していた。また、ケースはザラツ研磨され、その防水性もオリジナルの150m防水から200m空気潜水用防水になるなど、オリジナルモデルに比べて随所でクォリティが高められている。

自動巻き(Cal.8L35)。26石。2万8800振動/時。パワーリザーブ約50時間。SSケース(直径45.0mm、厚さ13.0mm)。200m空気潜水用防水。世界限定2500本。生産終了。

こういった事実があるにもかかわらず、ちまたでは植村ダイバーの情報が錯綜している。端的に言えば1974~1976年にかけて行われた「北極圏1万2000km犬ぞり単独行」と、その後1978年3月5日~4月29日にかけて行われた「北極点単独行」、さらには続けて行われた1978年5月12日~8月22日の「グリーンランド縦断」を、混同しているケースが多々見受けられるのだ。

さらに「北極点単独行」には、やっかいな逸話がある。いや、“やっかい”なんて言ったら失礼なほど、それはロマンチックなストーリーだ。

前述の通り植村直己は、1978年の北極点への冒険中、その手首にロレックスを着けていた。それは彼の冒険を支援する、日本ロレックスが贈った時計だったという。

しかし冒険の途中で、このロレックスは止まってしまった。そこで植村直己は、補給機に同情し、取材を行っていた文藝春秋の記者(設楽敦生氏)と腕時計を交換し、残りの冒険を無事に終えた、というエピソードがあるのだ。そしてここで交換した時計が、セイコー製だったと語り継がれている。さらに言えばこの腕時計が、セカンドダイバーと混同されていることが、とても多い。

しかしそれがセカンドダイバーだという文献は、ひとつも見当たらないのだ。

ちなみにこのときに植村直己が使っていたロレックスは、「エクスプローラー II」だと言われている。確かに希代の“エクスプローラー”である植村直己が着ける時計としては、うってつけだ。また、機能的にも白夜の北極で、24時間ベゼルと針を持つエクスプローラー IIは、最適な選択である。

また、時期的なことを考えれば、「北極点単独行」は1978年3月5日にカナダ最北のコロンビア岬を出発したとされているから、モデルとしては1971年から1984年頃にかけて販売されたエクスプローラー IIのファーストモデル「Ref.1655」だと推測できる。

インターネットをさまよえば、このことについて幾つかの記事やブログでまことしやかにエピソードが書かれている。そして海外のセカンドダイバーを特集したWEB記事では、なんとエクスプローラー IIが携行品の一部であったと紹介した日本の雑誌のページが載せられるなどしている(その雑誌は最初不明だったが、後に植村冒険館のインタビューでどの雑誌かが判明。続編を、お楽しみに!)。

ちなみに交換されたロレックスは、設楽氏が手首に着けると再び動き出したとされている。当時、植村直己はエクスプローラー IIに革ベルトを着けていた。道中それが切れてしまったため、紐で腰に着けていたら、止まってしまった。時計が止まった原因は、おそらく体温も伝わらず外気にさらされ続け、油が凝固してしまったことが考えられる。設楽氏が着用してからは問題なく動いたという話を信じれば、橇(そり)の振動などで壊れたということではなさそうだ。

1971年に発表された「エクスプローラー II」Ref.1655。現行モデルは副時針を単独で動かすことができるが、ファーストモデルは時針と連動する仕様であった。なお、ロレックスの腕時計もまた、さまざまな冒険家によって愛用され、実際の冒険にも携行されたことで知られている。

植村直己が革ベルトを用いた理由は、凍傷を避けたからではないか? と言われている。ちなみに「犬ぞり1万2000km」では、セカンドダイバーにステンレススティール製のブレスレットを用いていた。おそらくゴムベルトにしなかったのは、当時の樹脂が寒さに耐えられなかったからで、北極点の冒険において革ベルトとしたのは、さらなる改善策だったのだろう。

話を戻せば、「北極点単独行」のとき、設楽氏と交換したセイコー製の腕時計が、セカンドダイバーだったという正式な記録はどこにもない。仮に設楽氏がセカンドダイバーを愛用していたとしたら話は変わってくるが、それなら「またもやセイコーのセカンドダイバーが、植村直己を助けた!」などと騒がれたはずだ。つまりこのエピソードには、「極限の地でセイコーが、ロレックスに勝った」という、ちょっと強引なドラマ性が込められている。

残念ながら設楽敦生氏はすでにお亡くなりになられていて、この話を直接お聞きするチャンスはもうない。もしかしたらご家族が、当時の話を伝え聞いているかもしれないが。

ちなみに「北極点・グリーンランドの冒険」に用いられた時計(や装備)は、いくつかの出版物でリスト化されている。

時計のリストに挙がっていた名前を羅列すれば、『文藝春秋デラックス』(1974〜1979年、文藝春秋刊)の『植村直己 冒険のすべて』(1978年、同刊)には、ショパール、カシオ「MQ-1」、セイコーのクォーツウォッチの名前が挙げられていた。同じく文藝春秋が発行したハードカバー『植村直己 北極点グリーンランド単独行』(1978年)の巻末には、ショパール、セイコーのデジタルウォッチとクォーツウォッチ、そして“ローレックス”「オイスター」の文字があった。

果たして植村直己が実際にセカンドダイバーを着けた冒険は、「犬ぞり1万2000km」だけなのか?

なんとしてもその真実に近づきたいと思っていた筆者に、クロノス編集部は大きな機会を与えてくれた。セイコーウオッチ本社に訪れて、「6105-8110」にまつわる取材をさせてもらえることになったのである。(Part2へつづく)