典雅な装飾、精巧なからくり仕掛け。そして圧巻の機械装置。「立太子奉祝御飾時計」は皇室慶事への祝意を示すため、技術者たちの知恵と技、そして美意識が尽くされた大正時代の傑作である。完成へと導いたのは、シチズン時計の前身、尚工舎時計研究所だ。このたび3年がかりの修復作業により、往時の輝きがよみがえった。大正と令和。100年の時をつないだ技術者たちの健闘と、知られざる一大プロジェクトの顛末を紹介する。

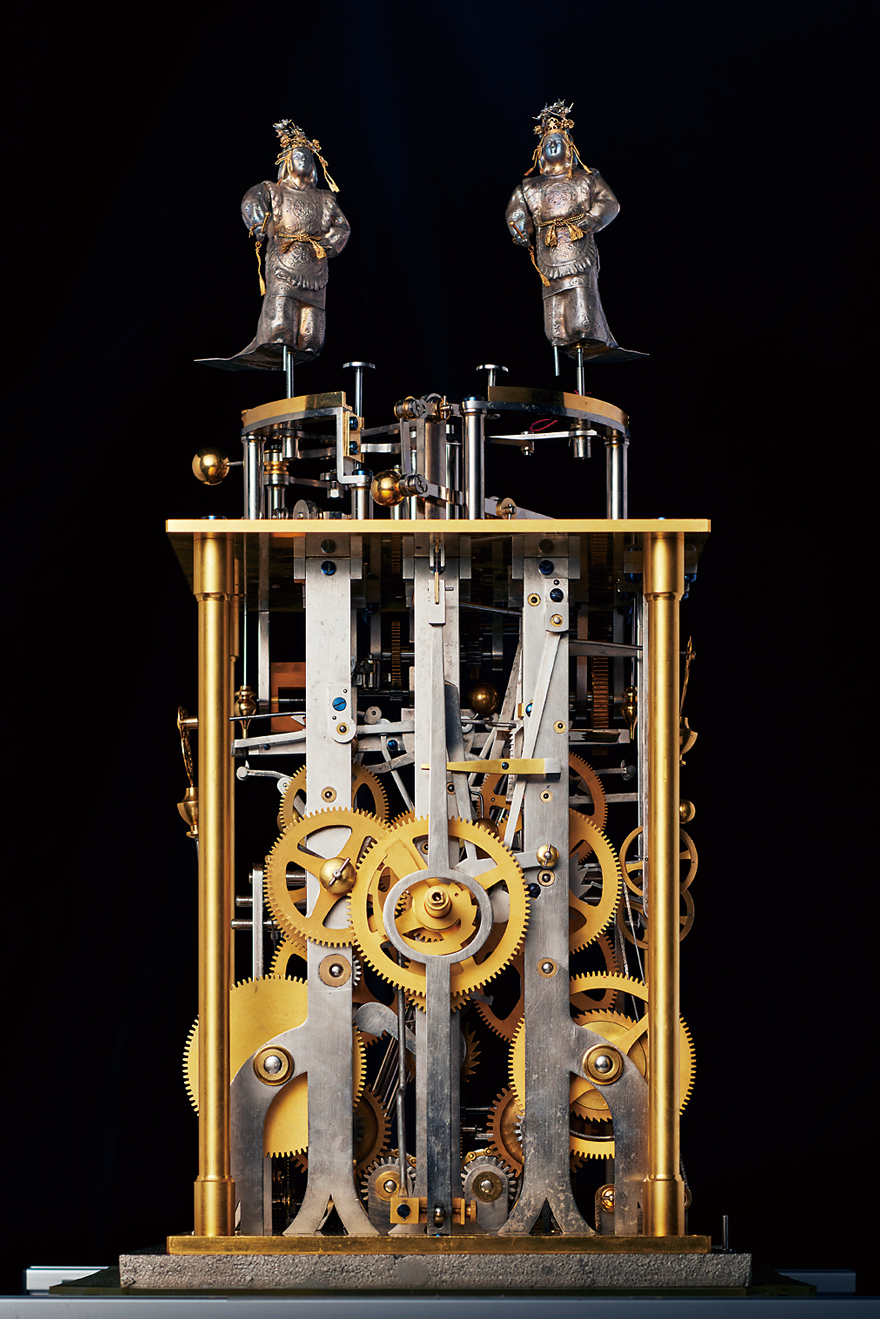

1916(大正5)年に行われた立太子礼を祝し、21年に東京市から皇太子の裕仁親王(後の昭和天皇)へ献上された大型重錘式からくり時計。総高220cm、総重量280kg。東京美術学校(現・東京藝術大学)の教員らが考案設計。製作は難航したが、創業間もない尚工舎時計研究所(現・シチズン時計)の山﨑龜吉、技術者たちの尽力により無事完成。このたびの修復作業では外装を東京藝術大学大学院 保存修復工芸研究室、機械をシチズン時計が担当した。

髙井智世:取材・文 Text by Tomoyo Takai

Edited by Yuto Hosoda (Chronos -Japan)

[クロノス日本版 2022年7月掲載記事]

原点にして頂点

「立太子奉祝御飾時計」

日本の時計史を書き換える古い時計が忽然と現れた。それは世界にも類例を見ない妙品だろう。立太子奉祝御飾(おんかざり)時計。1916(大正5)年に行われた裕仁皇太子(後の昭和天皇)の立太子礼を祝い、東京市より献上された大型のからくり時計である。

堂々たる威容は、皇室慶事を奉祝するにふさわしい。チーク材の筐体には随所に雅な装飾が凝らされ、数々のからくりは見る人の心を奪う。宮造りの上部では、慶賀の席で披露される舞楽「還城楽」の舞姿をした童舞人形が舞台を移動し、大鉦鼓に向かって腕を上げる。その打鼓に合わせて鐘の音が響き、文字盤近くの鳩は鳴き声を発しながら羽を広げる。そして人々が寝静まるころ、筐体に設けられた七曜すだれは、耽美な紙芝居を見せるかのように絵柄を翌日へと進ませるのだ。

1921年に献上された御飾時計。その後は一般の人目に触れることなく、密やかに約100年の星霜を重ねていた。そしてこのたび、秋篠宮家からの修理依頼を受けて、製作された場所へと戻ったのである。この御飾時計の再出現は、時計業界にふたつの驚きを与えた。ひとつは西洋式国産時計の黎明期において、驚くほど先進的な美意識と、それを実現する高度な技術が存在していたこと。もうひとつはシチズン時計の前身である尚工舎時計研究所が、創業から間もないうちに知られざる重責を果たしていたことだ。

2019年、東京藝術大学からシチズンに1本の電話が入る。尚工舎が手掛けた御飾時計の機械修理を任せたいという打診であった。しかしこの知らせはシチズンにとって寝耳に水であった。当時認識されていた自社製品の第1号は16型懐中時計であり、発表されたのは1924年のこと。それ以前に作られた時計の情報は、社史にもなかったからである。

皇室より東京藝術大学へと届けられた御飾時計、その姿は製作当初とはかけ離れていたという。甚だしく破損、劣化が見られたのだ。大きく歪んだ屋根には水跡を思わせる青錆が付着し、筐体の最下段には黒く焼痕が残されていた。理由は定かではない。しかし1世紀の内で勃発した有事において、火の手が回る中、必死に運び出されたと推測されている。

2019年、東京藝術大学よりシチズンミュージアム内レストアルームへ機械装置部分が移送された。レストアルームの開設はそのわずか2週間前。奇しくも御飾時計は修理依頼第1号品となったのである。この修復作業の主担当は当時入社7年の若き技術者、牛山天晴が務めた。バックアップしたのはベテランの崎田英一、中澤清らである。この体制には、技術継承の強化という側面もあった。

作業は分解による状態確認と解析から進められた。その結果、歯車や軸受けには大きな損傷は見られず、欠損部品の補完、錆落とし、メッキ加工、再組み立てと調整で復元を目指す方針が立てられた。しかし相手は設計図もない未知のもの。一連の作業は地道な努力の積み重ねでもあった。例えばネジひとつにしてもレーベンヘルツ、つまりドイツで19世紀末からごく短期間使われた特殊な規格が混在していた。腐食した約1mm幅の鋼材のチェーンも自製され、最適寸法の不明な偏心カムも何度も作り直された。

当初不明だった総重量58.2kg分の錘の動力特定にも時間を要した。細かな列挙をすれば切りがなく、無論、動かないからくりを完璧に駆動させるまでの労力は問うまでもない。3年に及ぶ奮闘の末、見事完遂されたこの修復事業もまた、次代へ語り継がれるべき栄誉となるだろう。

歯車類が光沢を放ちながらひしめく様はまさに偉観である。機械装置は主に文字盤の裏側に集約されており、両側面と背面を覆うケースはガラス製だ。つまりこの機械装置設計は、鑑賞に主眼を置いたものなのである。大正時代の国産時計が、機械までを「魅せる」ためのいわゆるトランスパレント化されたものを、少なくとも筆者はこれ以外に知らない。現にそれを裏付ける設計思想が随所に息づいている。

ひときわ異彩を放つのが、斜め方向に配された3本のクランクシャフトだ。これは童舞人形を舞台上で移動させるためのものである。また機械中央を水平に横切る3本のローラーシャフトも特殊だ。これは人形の腕の上げ下ろしや鳩とふいご、そして打鼓の駆動へと各所に動力を送るためのものである。毎正時には、リンク構造を用いて上部のロッドを左右に揺り動かすというダイナミックな演出も担う。筐体内の配置ではあるが、この他にも無限軌道を応用したような七曜すだれや、ワイヤーを台座に這わせて動力を受け取る鳩の構造もユニークだ。

時計輪列自体はピンホイール脱進機を備えた一般的な構造である。ここに各からくりへと動力を伝えるリンク機構、カム機構が巧みに組み込まれている。既製品の改造ではないため、部品はすべて手作りだ。驚くべきことに、ガンギ車の歯、あるいはすべての歯車がネジ留めで作られていたことを特筆したい。これは整備性を考慮したものと考えられる。御飾時計の設計思想は、和洋双方の伝統技術を高次元で融合させたものなのである。