明治や大正期に作られた振り子時計を中心に、古いクロックの収集を行うわったんさん。まだ20歳という若さでこの嗜好に行き着いた源泉をたどるべく取材を行うと、驚くほど早期から生まれた好奇心の芽、それを存分に育てたゆえの膨大な知識量に圧倒された。知識と技術と情熱、そしてそれらを十分に伝える力を兼ね備えた、前途多望な人物だ。今、アンティーク時計愛好家たちにとって見逃せないひとりである彼に時計とのつながりの始まりとこれからについて、話を聞いた。

都内にある時計学校の2年生。古時計を愛好し、主にアンティーク掛け時計の収集を行う。20歳になったばかりの若さだが、幼少期から積み上げてきた時計に関する知識量は膨大だ。機械式クロックの面白さを伝えることを目標に、今日ではSNSでの情報発信にも取り組み、ベテラン時計愛好家たちからも注目を集め始めている。

Photographs by Yu Mitamura

髙井智世:取材・文

Text by Tomoyo Takai

Edited by Chronos Japan (Yukiya Suzuki, Yuto Hosoda)

[クロノス日本版 2024年3月号掲載記事]

「古い時計は昔の人からの手紙みたいなもの。だからこそ研究するほど面白いんです」

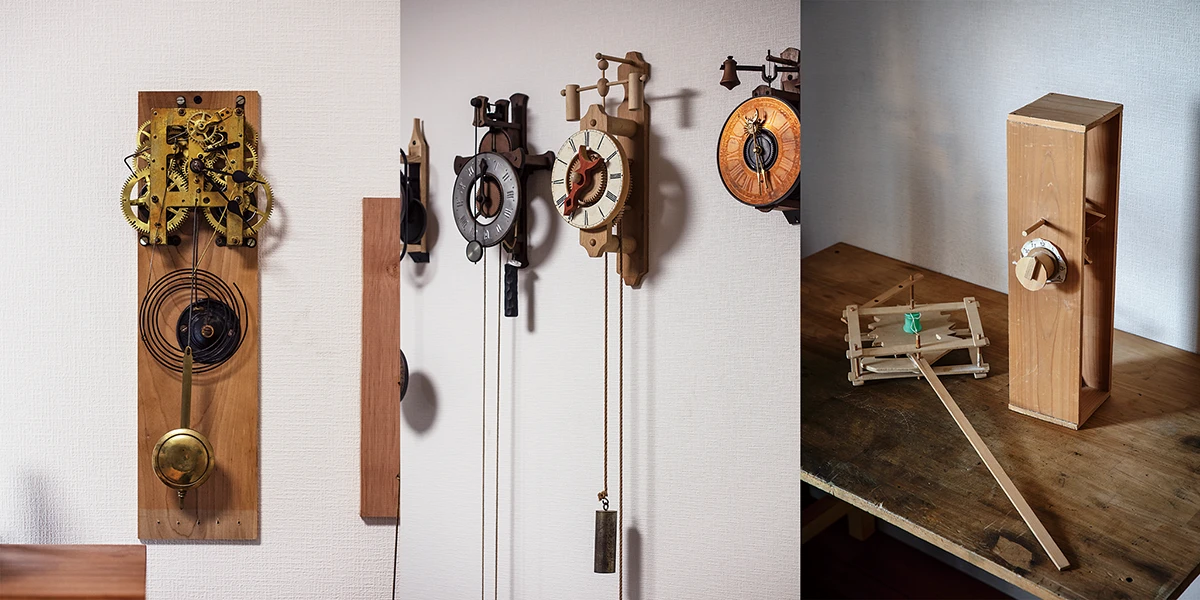

「古時計の好きな面白い若者がいる」という紹介を受けて出会ったのが、わったんさんだ。ご自身の工房へと案内してくれた彼は、すらりとした長身にオーバーサイズの白シャツをまとった、見るからに好青年という出で立ち。手首にはブルーのオリエントスターが巻かれている。アパートの一室に設けられた工房に入ると、入り口脇の小さな棚の上には、趣味で弾くというショパンの楽譜が置かれていた。そして目に付く限りの壁面には、上から下まで覆い尽くすように古い時計が掛けられている。大きさや形の異なる多種多様な時計がパズルのように配置され、刻音を鳴らし、振り子を揺らす様は圧巻だ。聞くと、ここにはアンティークの掛け時計を中心に、置き時計や懐中時計、約140点のコレクションが保管されているという。「このアパートは以前まで祖母が大家をしていました。高齢になり、部屋の賃貸をやめたので、今は誰も住んでいません。それでガラス作家である母の工房と、その隣の一室に僕の工房を設けました」。

わったんさんは都内にある時計学校への入学に合わせ、2022年5月にこの工房を開いた。広いスペースが確保できたため、この頃から時計の収集も加速したのだという。工房の奥には修理用の作業台も設けられている。わったんさんといえば、X(旧ツイッター)での情報発信も近年、時計愛好家のあいだで密かに話題だ。それらの投稿・配信も、この工房で行われている。

作業台の上にはカレンダーが掛けられている。1月10日は誕生日であることが記されていた。取材はそれからすぐ後の日だったため、お祝いの言葉を述べると、「実は僕の誕生日はアブラアン-ルイ・ブレゲの誕生日と同じなんですよ」とうれしそうな表情を見せた。その2日前には、「成人式」とも書き込まれていた。

時計学校に通う同級生の多くは、どちらかというと腕時計に興味を持つのではないか? 彼は、腕時計に関しては「今はこのオリエントスター1本だけで十分」と話す。さっそく、この取材でいちばん知りたかったことを尋ねた。「なぜ、古い時計に興味を持ったのですか?」。あまり明確ではありませんが、と前置きをしながら語ってくれた。その始まりは、幼少期までさかのぼる。

「母が言うには、周りの同い年の子供が車や電車に反応するような頃から、僕は時計に興味を示していたようです。2歳の頃には、近所の喫茶店にあった古い振り子時計を見るたびに、『ボンボン』と反応していたと聞きます。自分の記憶にあるのは5歳の頃です。雑貨屋にあるようなオリジナル時計製作用の針とムーブメントのキットを買ってもらい、そこから時計を作るのではなく、機械を分解して、仕組みを知ろうとしました」。蛇足だがこれを聞いて筆者は、フィリップ・デュフォーがインタビューで「時計職人になるための素質は、強い好奇心を備えていること。優れた時計職人には、子供時代におもちゃを分解した経験のある者が多い」と語っていたことを思い出した。

こうして歯車機構を追究し始めたわったんさん。小学校に上がる前には、段ボールで作った自作の歯車を組み合わせて、軸に糸を垂らし、その先に錘を付けて動かそうとしたこともあったという。「もちろん動きませんでしたが」とは言うものの、機械の原理をなんとなくでも理解していたことには驚きだ。小学2年生の夏休みの自由研究では、木工作業で父親の協力を得ながら、自分で設計図を描き、アンクルとガンギ車の脱進機と、振り子、針、文字盤を備えた時計を手作りした。

時計への興味を膨らますうえで、両親の理解と協力は大きかったようだ。ふたりは機械式時計の組み立て体験ができる場所を知ると、遠方でもわったんさんを連れて出掛けた。あるいは知識を深める助けとして、この当時から、本間誠二監修の『機械式時計【解体新書】歴史をひもとき機構を識る』(大泉書店、2001年)といった高度な参考書も買いそろえた。これらの本には随所にドッグイヤーがあり、幼い日のわったんさんが読み込んだ形跡が見られる。小学4年生の頃には、高校卒業後の進路が定まる。きっかけとなったのは、テレビで菊野昌宏氏が登場する番組を見たことだ。このときに菊野氏への憧れを抱くとともに、菊野氏が通っていた時計学校の存在を知り、自身も入学を決めた。

古い時計の中でもわったんさんが最も興味を持つのは、原点に基づき、やはり振り子式の掛け時計だ。その中でも、1930年くらいまでに作られたものを好むという。その理由を彼は「これぐらいまでの時代のものだと、受けをヤットコで曲げた跡が見られるなど、手作りされていたことが分かるものが多い。これ以降だと、一気に工業製品化が進むので、工作精度やデザインが変わり、味気なくなってしまいます。それから、セイコー(当時は精工舎)に対抗しようとして、いろんなメーカーが試行錯誤しながら独自性の高い時計を作っていた時代でもあります。だから個性的で面白い時計が多いんです」と説明する。

数多あるコレクションの中で、特に気に入っている時計を尋ねると、悩みながらも指したのは大正末期に作られたというデジタル式の振り子時計だ。「どうしても欲しくて探していたら、京都の着物屋にあることを知り、電話で頼み込んで譲っていただきました。売り物ではなかったのでお手を煩わせないよう、京都まで取りにうかがいました」と入手経緯を話す。この時計は、かつて東京・御徒町あたりに存在した、ニュークロック製作所というところが作ったものらしい。四角い文字盤には3つの窓があり、左から時、10の位の分、1の位の分がそれぞれに表示される。鐘型の窓の形に合わせたフォントもユニークだ。

次いでお気に入りのものだと指したのは、大正中期頃に作られたと思われる、デジタル式の八角尾長時計。山田時計が作ったもので、掛け時計にしては珍しいジャンピングアワーを備えたものだ。「この時計は正時に分表示用の針と時間窓が重なってしまい、せっかくの切り替わりの瞬間がよく見えないという欠点があります。でも、そういった『ゆるさ』も愛らしい」と彼は語る。現代的な時計の実用性や合理性とは異なる味わいがあるのだ。他にも、振り子玉に見事なエングレービングが施された1870年代のドイツ製振り子時計や、敏工舎のデテント脱進機搭載時計、中央時計製造所のデュプレックス脱進機搭載時計など、ユニークな脱進機構を備えた掛け時計もあった。掛け時計以外にも、重力で回転する置き時計や、円錐振り子の回転を調速機にした置き時計などもそろい、工房内はミニミュージアムさながらの見応えだ。

取材の最後に、わったんさんのこれからの目標を尋ねると、製作にも興味があると前置きしながら「いちばんは修理・修復して、時計を少しでも良い状態で残していくこと。そして時計の面白さを多くの人に伝えていくことです」と答えた。「時計愛好家というと、パテック フィリップやブレゲなど、高級腕時計を何本も持っている方が多く、そういった方々をすごいとも思います。一方、古いクロックならアンダー1万円でも豊富にあるから誰でもコレクターになれます。でもアンティークとなると、現行品と違って残していくために十分な知識やパーツ交換などの技術力が必要になる。だからこそ研究のしがいがあって、知るほどに時計の本当の面白さを味わうことができます。この感覚を発信していきたいのです」。

わったんさんはあくまでも、コレクションの点数にはこだわらないと話す。「過去にテレビの取材を受けたことがありますが、その頃はまだ10点くらいしか時計を所有しておらず、『これだけしかないの?』と冷笑されたことがありました。その時に、熱量をはかる道具としてコレクションの数だけが見られることは悔しいと感じました。でも、時計好きの指標として単純に数が重視されることも事実だと知りました。だからこれから発信に力を入れていくうえで、まず自分の説得力を高める必要があるから、今は数をそろえているんです」。

時計収集の面白さは、所有数やブランドネームだけによらないはずだ。時計の本質的な面白さを知ったうえで、自身の時計道をひた走るわったんさん。彼の影響を受けてクロックに興味を持つ若い世代も増えることだろう。知識と技術力、そしてたゆまぬ熱意を兼ね備えたわったんさんの、ますますの活躍から目が離せない。