時計を「文化」として共有するための20年にわたる営み

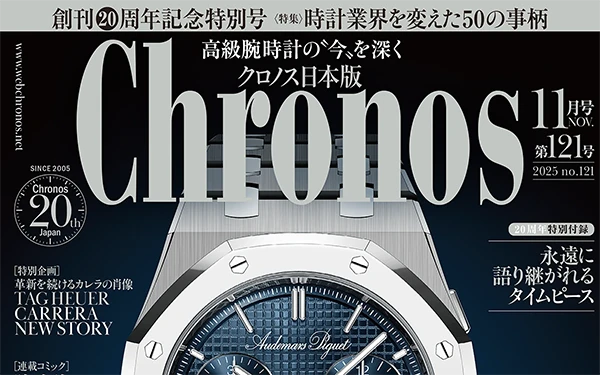

2005年10月に創刊された『クロノス日本版』は、時計メディアとしては最後発にあたる。時計というニッチな分野で新たに媒体を立ち上げること自体、当時でもかなり挑戦的な試みだったに違いない。それでも創業者・松﨑壮一郎には確固たる信念があったのだろう──今年、私たちはこうして皆さんとともに創刊20周年を迎えることができたのだから。

この20年は、時計市場が急速に拡大した時代だった。1990年代に始まった機械式時計の復権は、2000年代に入ると日本市場でも本格化した。それは 「ドットコムバブル」やコロナ禍がもたらした「コロナバブル」によって、いっそう加速していった。

そんな流れの中で生まれた 『クロノス日本版』とwebChronos(2007年開設)は、気負った物言いが許されるなら、時計を高級消費財としてではなく、「文化」として共有できないかと模索し続けてきた。最初はおずおずと、しかしやがては胸を張って堂々と。私たちの願いが空虚な夢想ではないと教えてくれたのは、誌面を通じて出会った数々の傑作や職人、作り手や売り手、そして読者の皆さんだった。

今や「時計はコマーシャルなものになってしまった」という声も耳にする。確かにこの20年で、時計はラグジュアリーマーケティングの最も先鋭的な実験場と化し、少なくない傑作がステータスや富を誇示するアイテムと見なされるようになった。しかし、時計がそんなちっぽけな存在でしかないのなら、私たちは20年もの長きにわたって、時計を生業にすることはなかっただろう。私たちは確信している。時計とは 「時間を伝える以上の何か」であり、今もこれからも、間違いなくそうであることを。

市場の拡大にともない、産業そのものも大きく変わった。新素材の導入、複雑機構の刷新、独立系の台頭、そしてスマートウォッチの出現などなど。商業メディアという枠組みの中ではあるものの、本誌とwebChronosは、それらの変化を記録し、称賛し、ときに批評してきた。私たちの営みはシーシュポス的なものでしかない、と思うことはある。しかしその一方で、読み手の皆さんが目を通してくださる限り、私たちの営みが決して無為に終わらないことも確信している。私たちが、皆さんにとって誠実であろうと試みる限りは、だが。

時計市場と産業は今までと同じく、これからも変化を続けるだろう。時計に関心を寄せる人たちも同様だ。しかし状況がどう変わろうと、私たちのスタンスは、今後も揺らぐことはないだろう。つまり時計とは「時間を伝える以上の何か」である、と語り続けることだ。

時計の長い歴史を思うと、20年はほんの一瞬に過ぎない。しかしこの20年とは、私たちに関心を持ってくださった皆さんとの、かけがえのない20年でもあった。本誌とwebChronosを支えてくださったすべての方に、心から感謝申し上げるとともに、今だけはこう述べさせていただきたい。

「今だけは、ささやかな喜びを我々に許そうではないか(We may allow ourselves a brief period of rejoicing)」(ウィンストン・チャーチル)