いかにして耐磁性を確保しているのか?

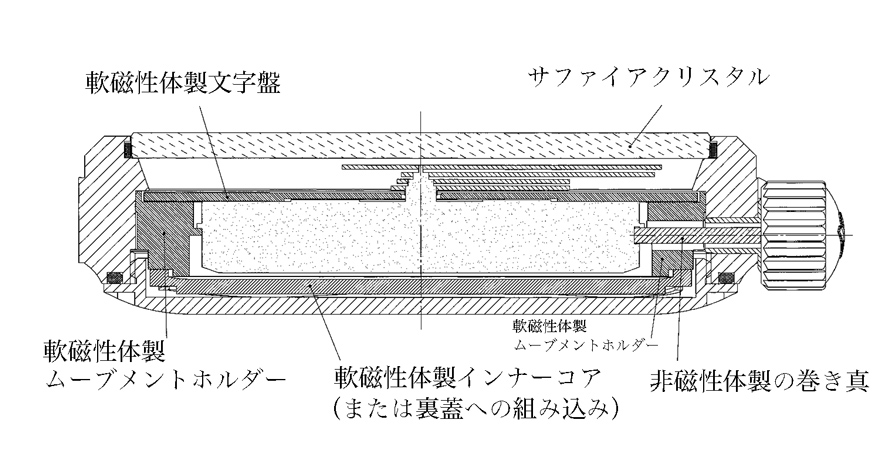

ムーブメントを磁気から守るために最も効果的なのが、ムーブメント全体を「軟磁性体」でくるむ手法である。とは言うものの、1980年代後半には、それ以外の試みも存在した。しかし、多くの時計関係者は、耐磁性を高めるためには、今なお古典的な手法が有用であることを認めている。では、軟磁性体のカバーはどのようにムーブメントを磁気から守っているのだろうか?素材と磁気という観点から、その働きを見ていくことにしよう。

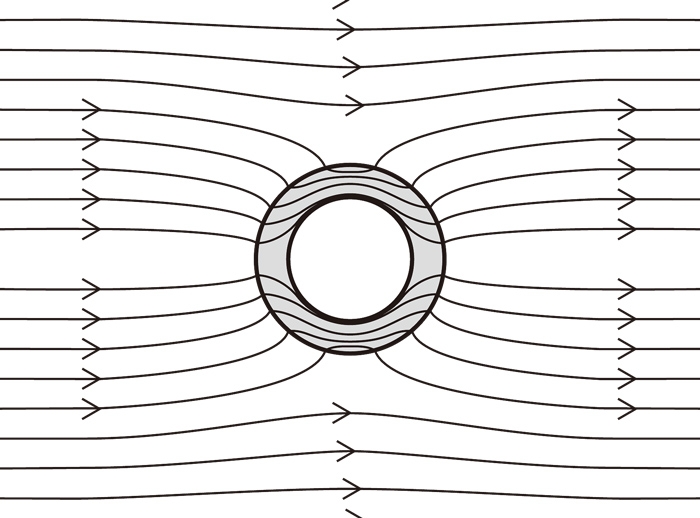

軟磁性体で対象物をくるみ、磁気帯びを防ぐ「ファラデーケージ」。外部からの磁気を遮断するのではなく、いったん中に取り込み、外に逃がしていることが分かる。また、軟磁性体には、磁気が残りにくいという性質がある。そのため、磁気を遠ざけると、磁気はたちまち消えてしまう。

鉄、ニッケル、コバルトなどの磁気帯びする素材を「強磁性体」という。これをさらに区分すると、磁気が残りやすいもの(「保磁力」が高いという)を「硬磁性体」といい、保磁力が低く、磁気も流れやすいもの(「比透磁率」が高いという)を「軟磁性体」という。主な硬磁性体にはフェライト磁石があり、軟磁性体には軟鉄(≒純鉄)やパーマロイすなわち鉄ニッケル合金などがある。現在の超耐磁時計とは、ムーブメントを軟磁性体でくるんだものと定義して間違いはなさそうだ。

磁気帯びする強磁性体に対して、磁気帯びしない素材を「非磁性体」という。かつて、この非磁性体をムーブメントに使うことで、高い耐磁性を与えようという試みがあった。IWCの「インヂュニア・オートマティック 50万A/m」である。非磁性体の素材は明らかでないが、それがもたらした公称50万A/m(=6250ガウス)、計測値で370万A/m(=4万6250ガウス)という耐磁性は桁外れに高いものだった。しかし、この試みは失敗に終わった。超・超耐磁性をもたらす非磁性体のヒゲゼンマイは温度特性に難があり、IWCの精度基準を満たせなかったのである。この超・超耐磁時計はわずか4年で生産中止となり、後継機の「インヂュニア・クロノメーター」は軟磁性体でムーブメントをくるむ手法に回帰した。ちなみに、非磁性体を使って、超耐磁性を与えようとする試みは今もある。だが、非磁性体を使う手段には課題が多く、軟磁性体のシールドに取って代わるにはまだ時間がかかりそうだ。

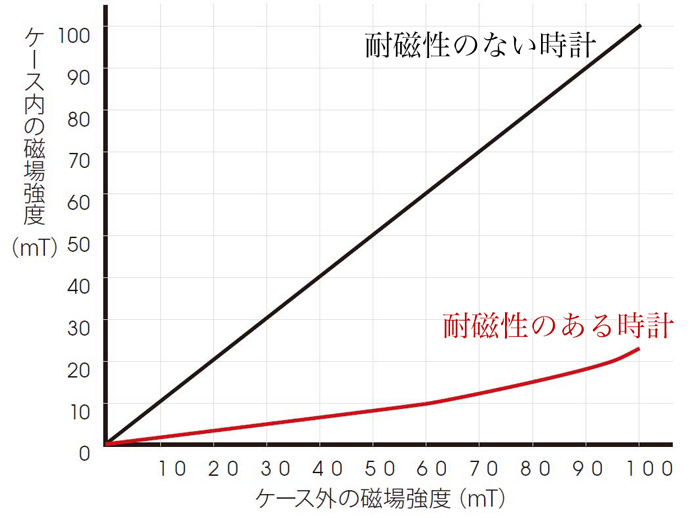

では、軟磁性体は、どのようにムーブメントを守るのだろうか。私たちはしばしば、「シールドが磁気を遮断する」と表現したがる。しかし、それは間違いで、軟磁性体のシールドとは、磁気を遮断するのではなく、迂回させるための〝整流板〟に過ぎない。遮断ではなく迂回。そのためには強磁性体や非磁性体ではなく、比透磁率が高く、保磁力の低い軟磁性体が適しているわけだ。

硬磁性体も軟磁性体も、鉄族元素を含む素材である。磁化という状態は、磁気の影響を受けて、鉄の原子が一方向に流れる状態を指す。原子が一方向を向きたがるのは、鉄属元素を含む磁性体に共通する性質だが、比透磁率が高い軟磁性体は受け止めた磁気の流れを一方向に誘導しやすく、結果、守りたい場所の磁気を低減させる。軟磁性体のシールドとは、自らが盾となって磁気を受け止め、横にそらすもの、と言えばイメージしやすいかもしれない。

もっとも、磁気を横にそらすだけなので、シールド内部にはどうしても磁気が浸入してしまう。そのため軟磁性体のシールドを持つ超耐磁時計は、その限界値(例えば4万A/mなど)を明示してきた。最近は数値を示さない時計メーカーもあるが、磁気が漏れ入っていることを考えると、明示したほうが親切だろう。

保磁力が低く、比透磁率の高い軟磁性体の中で、とりわけ優れた性質を持つのが軟鉄(≒純鉄)だ。その比透磁率は20万μr。鉄の250μr、ニッケルの100μrに比べると、桁外れに高いことが分かる。加えて、軟鉄は炭素のような不純物をほとんど含まないため、軟磁性体の中でもさらに保磁力が弱い。そのため、磁気から時計を離すと、軟鉄内を流れていた磁気はすぐに消えてしまう。磁気が残りやすい硬磁性体では、こうはならないだろう。

なお、現在は軟鉄以外の軟磁性体でシールドを作る例もある。ロレックスの現行「ミルガウス」は、軟鉄ではなく、彼らが言う「強磁性合金」でムーブメントをカバーする。同社は具体的な素材名を明かさないが、時計業界に普及している素材を考えれば、パーマロイ系と見なしてよさそうだ。ちなみに、鉄もニッケルも典型的な強磁性体だが、面白いことに鉄とニッケルを合金化したパーマロイは軟磁性体となる。この素材は軟鉄に近い性質を持つが、「初透磁率」、最初に磁気に触れた状態での比透磁率が高い。時計が使われる環境で言うと、常時ではなく一瞬だけ強い磁気にさらされる状況に向いている。軟鉄を採用しなかった理由は不明だが、おそらくロレックスは現在のユーザーの使い方を考慮したのではないか。

グランドセイコーメカニカル自動巻3DAYS 強化耐磁モデル

ただ、強磁性合金をシールドに使うことに対して、異論もある。純鉄とパーマロイ(通称45パーマロイ=JIS規格の「パーマロイB」)をテストしたのは、セイコーインスツルで、グランドセイコー強化耐磁モデルの開発に携わった平沼春樹氏である。

「初透磁率は軟鉄よりもパーマロイBのほうが高いのです。でも、飽和磁束密度(磁気をたくさん流せること)は、軟鉄のほうが高い。正確に言うと、パーマロイBの2倍はあります。高耐磁を実現したいなら、パーマロイよりも軟鉄製のインナーケースのほうが向いていると思いますね」

ISO764は、耐磁時計の基準を、4800A/mの磁気にさらされても日差±30秒以内であること、と定めている。これはドイツのDIN 8309、スイスのNIHS 90-10、JISのB 7024も同様である。この特集で取り上げる超耐磁時計は、シールドが軟鉄性か強磁性合金製かという違いはあれども、最低でも4万A/mという超耐磁性を持つ。使われている手法は1940年代から何も変わらない。しかし、身の回りに磁気があふれるようになった今なお、これに勝る解決策はまだ確立していない。

ジン「マグネチック・フィールド・プロテクション」