ルモントワールとコンスタントフォースの違い

ルモントワールとコンスタントフォースは、似通った機構のため混同されがちである。例えば、どちらもふたつの動力を持つという重要な共通点がある。ししおどしの竹筒のように一定のトルクをチャージしてからテンプへ伝達する役割の「副動力」と、それをチャージする役割を果たす「主動力」である。

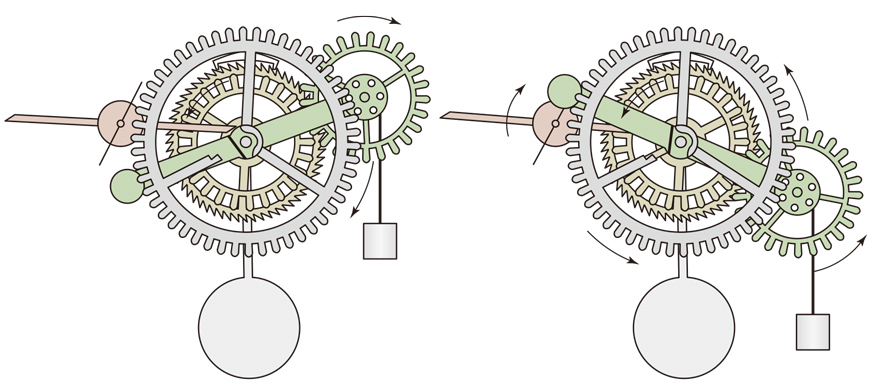

ではルモントワールとコンスタントフォースの違いはどこにあるのだろうか。明確に区別するポイントは、トルクチャージの周期である。ルモントワールは、脱進機が複数回脱進するごとに1回チャージするが、コンスタントフォースは1脱進ごとに1回チャージする。そして後者は、コンスタントフォース脱進機とも呼ばれるように、脱進機に組み込まれている場合が多い。

加えてこれらの機構は、副動力の形態によってさらにふたつに分類できる。ひとつはトルクのチャージに重錘を利用する、クロックに多く見られる方式。具体的には、重錘を持ち上げることでチャージし、その重力が調速機を駆動するというもの。もうひとつはスプリングの復元力を利用する方式である。機構全体の小型化が可能であったため主にウォッチに用いられてきた。具体的な動作については後ほど詳しく述べるが、ルモントワールとコンスタントフォースは表のような4種に大別できるはずだ。

16世紀末から17世紀にかけて製作された初期のルモントワールは、表の第Ⅰ群に含まれる。1595年にヨスト・ビュルギが初めて用いたルモントワールや、1673年にクリスチャン・ホイヘンスが著書『Horologium Oscillatorium』に記した、文献に現れた最古のルモントワールが該当する(注:ただしホイヘンス自身はこの機構を重錘駆動のクロックにおけるメインテニングパワーとして使用した。主ゼンマイ駆動のクロックにルモントワールとして転用したのは、後年のロベール・ロバンなどである)。

「私は歯車に良質の鎖と小さい錘を取り付けた。この歯車を駆動する力は錘にかかる重力のみである。時計の他の部品は錘が下がってきたとき、元の高さに来るまで巻き上げる役割を果たす」(ホイヘンス)

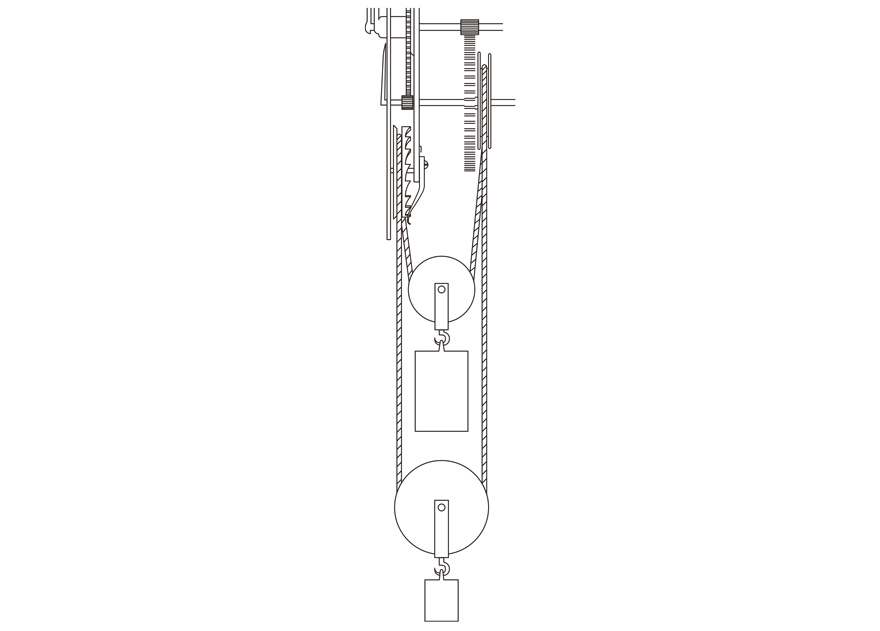

この記述に従って、重錘を駆動源とし、紐や鎖を用いた最初期のルモントワールは「ホイヘンス方式」、または「エンドレスコード方式」と呼ばれている。具体的な構造と図面が初めて紹介されたのは、1730年のピエール・ゴードロンの論文だ。しかしフランスの時計師フェルディナント・ベルトゥは1802年の著書『Histoire de la mesure du temps par les horloges』の中で、ゴードロンのルモントワールをこう評価している。

「安定した動作をするだろうが、このルモントワールは根本的な意義を欠いている。というのもルモントワール機構が2番車の手前にあるため、それより下流にある3カ所の歯車の噛み合い、6カ所の軸摩擦と脱進機の摩擦による、トルク変動の影響を受けてしまうからだ。主ゼンマイのトルク変動を抑えたいだけならば、間違いなくフュジーを用いた方がよい」。主ゼンマイ付近にルモントワールを設けた初期のルモントワールの多くについて、同様の指摘ができるだろう。

エンドレスコード方式と呼ばれるルモントワールの一種。長い紐を用いるためこのように呼ばれている。17世紀初期頃のルモントワールに多く用いられた。

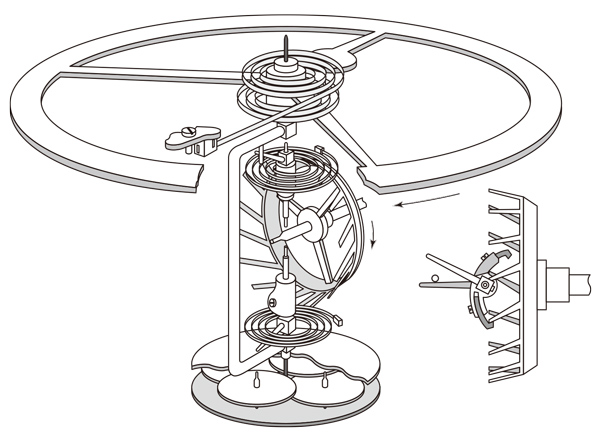

イギリスの時計師トーマス・マッジが1774年に製作したとされる初期のコンスタントフォース。テンプ回りの部品点数が多く、そのすべてが非常に複雑な形状をしていることが分かる。

対して18世紀以降の時計師たちは、フュジーでは代替できないようなルモントワールを製作すべく、それを調速機の近くへ置くようになった。この流れは当時の高精度マリンクロノメーターの需要と結びつき、その結果クロックではなく、ウォッチ用のコンスタントフォース(第Ⅳ群)の開発が進んだ。前述した通り、トーマス・マッジ、アブラアン-ルイ・ブレゲら何人かの時計師がこの機構に挑んだが、良い結果は得られなかった。1862年に、イギリスの時計師チャールズ・フロッドシャムは、ウォッチ用のコンスタントフォースをこう評した。

「コンスタントフォース機構は時計師にとって賢者の石である。その考え方は非常に魅力的でもっともらしいが、実際にやってみるとまったくうまくいかない。大きなクロックには使えるが、精密なクロノメーターに使うことを、現場の時計師たちはほぼ諦めている」

ウォッチ用のコンスタントフォースは部品が多く、また非常に繊細なため、それらの摩擦や温度による変形が、脱進機に悪い影響を与えたのである。一方でクロック用のコンスタントフォース(第Ⅲ群)の多くは影響を受けにくい重力脱進機を持ち、やがて独自の進化を遂げることになる。

19世紀にヒゲゼンマイの等時性を高めるフィリップスの条件などが提唱された結果、テンプの性能は格段に向上し、テンワの振り角による精度の変動は少なくなった。また主ゼンマイの材質が改善されたため、供給トルクの変動もやはり小さくなった。フュジーやルモントワール、コンスタントフォースといった定力装置がなくとも十分な精度が出せるようになったため、こうした複雑機構はウォッチに用いられなくなっていく。

こうして開発の中心は、第Ⅳ群から第Ⅰ群と第Ⅲ群へと移行していった。というのも、大きなタワークロックでは、巨大な針の自重が振り子の振幅に大きな影響を及ぼしたためである。これを解決するために、クロックではルモントワールやコンスタントフォースを積極的に用いるようになったのだ。結果として、巨大な針がどこの位置を指していても、また強風に煽られても、振り子の振動には影響せず安定した運針が実現可能になった。一例がビッグベンである。これは1850年代にエドワード・デニソンが設計した重力脱進機を搭載しており、現在もなお稼働中だ。またフランスでは、オギュスタン・ルポートの「ディファレンシャルギア方式」や、アンリ=ベルナール・ワグナーの「遊星歯車方式」、オーギュスト=ルシアン・ヴェリテの「キャリングアーム方式」といった、多様で独創的なクロック向けルモントワールが発明され、ヨーロッパの教会時計に広く用いられた。ウォッチの分野においてルモントワールは一時的に衰退したが、クロックにおいては、むしろ大きく進展したことを強調したい。

20世紀に入るとロベール・ガフナーやアンリ・ジャンヌレ、グザヴィエ=ジョセフ・トゥーリアらが新方式のウォッチ向けルモントワールやコンスタントフォースを再び製作するようになる(第Ⅱ群、第Ⅳ群)。しかしこれらはあくまで実験的な試みであった。また〝時計師の賢者の石〞と評されたウォッチ向けのコンスタントフォースについてはいくつもの野心的な機構が研究された。その最たるものがブノワのトゥールビヨンである。機構自体は19世紀から存在したが、20世紀に入ってトゥールビヨンの製作者として著名なジェームズ・ペラトンが復刻し研究した。これは脱進機からの衝撃なしにテンワにエネルギー伝達するという斬新な機構を持っていたが、これを成立させるための不可欠な要素として、コンスタントフォースが組み込まれたのである。

そして現代は、長い時計史の中で初めて〝ウォッチ用のルモントワール〞が、商品として流通する時代である。19世紀にクロック向けとして発達した重錘式ルモントワールは再評価され、スプリング方式のウォッチ用ルモントワールとして復活を遂げた。また20世紀に発明されたガフナーのカム式ルモントワールでは、一度止まると動かないという問題が改善されたため、現代でもいくつかのメーカーが、構造を大きく変えることなく踏襲している。

つまりルモントワールの変遷とは、17世紀に主ゼンマイ近くに置かれていたものが、18世紀に調速機に近づき、やがてコンスタントフォースに進化したといえる。しかしクロック用の重力脱進機を除いて芳しい結果を出せなかったため、その後は3番車や4番車あたりに、〝出戻る〞こととなった。ルモントワールは時代によって主ゼンマイと調速機の間を転々とし、その居場所を模索してきたといえるだろう。

現代のルモントワールも、やはり3番車や4番車の付近に置かれる場合が多い。そしてルモントワールを時刻表示機構と調速機の間に置くと、精度の追求だけではなく、デッドビート、つまりデジタル的な時刻表現が可能となる。そうした時計の例は、A.ランゲ&ゾーネの「ツァイトヴェルク」や、F.P.ジュルヌの「ヴァガボンダージュⅡ」「ヴァガボンダージュⅢ」などである。