2024年は日本とスイスの国交樹立から160周年の節目である。両国の関係は1864年、修好通商条約が締結されたことで確立された。その際、国交の重要な鍵となったのが「時計」だ。まだ機械式時計になじみの薄かった日本で、いかに西洋時計は浸透してきたのか? その史実をひもといてきた人物こそ、大川展功さんである。大川さんはいかにして、日本屈指の商館時計コレクター、そして商館時計研究の大家となったのか? 歴史的にも重要なコレクションを拝見しながら、その蒐集の経緯や、衆目を魅了してきた人柄、そして豊かな時計人生に触れた。

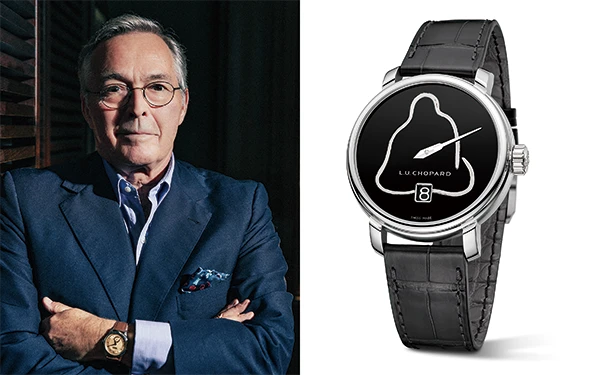

実業家。小学6年から時計収集を開始し、これまでに約2万点を所有。屈指の商館時計コレクター、商館時計研究家として知られる。時計専門誌『世界の腕時計』(ワールドフォトプレス刊)では、平成10年から13年まで連載された「商館時計蒐集綺談」の執筆を担当。平成20年に放送された「横浜時計物語」(テレビ神奈川)をはじめ、メディア出演も多数。

Photographs by Takafumi Okuda

髙井智世:取材・文

Text by Tomoyo Takai

Edited by Chronos Japan (Yukiya Suzuki, Yuto Hosoda)

[クロノス日本版 2024年3月号掲載記事]

「史実を確かめるためのエビデンスとして商館時計を集めてきました」

商館時計に興味を持つ人であれば、この方の名前を一度は目にしたことがあるのではないだろうか? 日本屈指の商館時計コレクターである大川展功さんだ。大川さんは実業家の家に生まれ、その家業を継ぎながら、早くから時計収集を開始してきた人物である。現在まで集めてきた時計の数は、約2万点に及ぶという。その一点一点の出自や仕様を詳細に調査・記録し、知識を積み重ねるうちに、やがて商館時計の研究家としても知られるようになっていった。

時計専門誌『世界の腕時計』(ワールドフォトプレス刊)では、平成10年から約3年にわたって連載された「商館時計蒐集綺談」において執筆を担った。他にもテレビ番組への出演や、関連イベントへの情報提供など、商館時計を軸とした活躍は幅広い。大川さんが研究を開始するまで、大川さんほど詳しく商館時計について調べ上げた人はおらず、また体系的に記録された資料もなかったはずだ。

今年2024年は、日本とスイスの国交樹立から160周年の節目である。両国の国交の鍵となったのは、まさに時計であった。まだ「サムライ」の時代だった日本で、いかに西洋式の時計が浸透してきたのかを知るうえで、大川さんの記録はいま一度重要性を増している。そして、その貢献はこの先も時計業界で大切に受け継がれていくだろう。拙筆で憚られるが敬意を込めて、今回の取材で知ることができた大川さんの時計人生を改めてお伝えしたい。

「昨年末に行われた『フランソワ・ペルゴを偲ぶ会』に参加してから、3晩連続でフランソワの夢を見ましてね。今回の取材をお引き受けするかどうか、ずいぶん悩みましたけれど、そういうこともあって、お引き受けしたんですよ」。そう言いながら、しかし快く、大川さんは私たち取材班をご自宅へ招いてくれた。

大川さんの言う「フランソワ・ペルゴを偲ぶ会」とは、幕末の日本で西洋時計を広めることに尽力したスイス人時計技師、フランソワ・ペルゴの命日である12月18日に合わせて毎年行われるものだ。その名前からも分かる通り、彼はジラール・ペルゴの一族である。1834年にスイスのル・ロックルで生まれ、25歳で日本に渡り、機械式時計の普及に努めた。そして故郷に戻ることなく、1877年に時計の商いを行った横浜の地で生涯を閉じた。

偲ぶ会では、横浜外国人墓地に眠るフランソワの墓所へ時計愛好家の有志たちが集い、墓参りを行う。大川さんは長年にわたりこの会に参加し、フランソワ・ペルゴにゆかりのある時計を墓前に供えるとともに、参列者たちにフランソワの功績を伝える役割を果たしてきた。昨年2023年末の偲ぶ会でも、大川さんが新しく見付けたというフランソワ・ペルゴ関連の懐中時計2点が披露された。「毎年、ペルゴの命日が近付くと、なぜか彼に関連する時計が見付かるんですよ」と大川さんは話す。

取材で訪れたご自宅は、玄関を入ると、そこかしこに家族の写真や愛用品などが飾られていた。家庭の温かさを感じる空間だ。奥の2部屋が大川さんの時計部屋であり、ここは打って変わって古色を帯びた趣のある時計や収蔵什器、工作機械などで満ちている。ひとつが時計の保管室、もうひとつが時計修理や資料保管用の部屋である。大川さんは懐中時計のみならず、アンティークの置き時計や掛け時計、あるいは高級ブランドの腕時計なども幅広く所有している。

しかしやはりコレクションの中核を成すのは、明治時代に外国商館で販売された懐中時計だ。中でも見た目が「渋いものが好み」と話す。古道具屋から取り寄せたという時計保管用の引き出しを開け、大川さんは膨大なコレクションから、いくつかを選定して見せてくれた。何点かは、日本古来の色金をケースに用いたものが見受けられる。この時代には、西洋の時計とは異なる材料と細工をしたものが流行し、金や銀よりも控えめな素材が時計に使用されたそうだ。選ばれたうちの数個には、古都で培われた布目象嵌の模様もあしらわれている。

「廃刀令の出された時代、職を失いかけていた武具職人たちに、時計は新たな装飾小物として目を付けられたんでしょうね」。史料でしか知り得ない往時の様子が、実際に使われていたものを目の当たりにすると、ありありと感じ取れるようだ。「僕は史実を確かめるためのエビデンスとして、主に商館時計を集めてきたんですよ」と大川さんは話す。他にも、多種多様な素材や仕様の懐中時計がずらりと並べられる。

ここで、ずっと知りたかったことをようやく大川さんに尋ねられた。「そもそもなぜ、商館時計を追究してこられたのか」ということだ。これを問うと、大川さんはある艶やかな銀製の懐中時計を取り出しながら、にこやかに答えてくれた。「これは、私が最初に手にした時計で、時計の面白さを教えてくれたものです。古い銀の懐中時計を蚤の市で見付けた祖母が、孫が喜ぶだろうからと、私が小学5年生のときに買ってきてくれました」。

その大ぶりな時計が見せる機械駆動は、幼い大川さんの心を鷲づかみにした。すっかり時計に魅了された大川さんは、時計そのものだけでなく、その種類や出自などの情報にまで関心の幅を広げる。祖母から贈られたその懐中時計が、明治時代に横浜居留地10番にあったコロン商会で販売されたものだと知ったのは、中学2年生の頃。同型の時計が掲載された古い新聞広告を図書館で見つけたときだった。商館時計の存在を知ることにもつながるこの一連の出来事が、大川さんの時計人生をかたちづくる原体験となっていく。

小学6年生から始まった大川さんの時計収集は、大学生の頃に加速する。旅好きだった大川さんは日本全国、津々浦々を訪れながら各地の歴史のありそうな時計店や古道具店などを訪問しては、所有数を増やしていった。大川さんの人懐っこい性格や豪快な買いっぷり(多いときは1回で250個も入手したという)は、店主たちに愛され、次第に時計の情報もどんどん寄せられるようになった。大川さんの元に稀少価値の高い時計が集まるようになった所以だ。

大川さんはそれらの時計の情報収集も同時並行で進め、着実に知識を蓄積していった。地域の図書館や、横浜の開港資料館へも足繁く通ったと話す。「当時はコピー機などありませんでしたから、資料で見付けた商館のマークを、トレーシングペーパーと先を鋭く尖らせた鉛筆を使って描き写したりもしていました」。当時の記録は今も整斉と保管されている。その内容の緻密さや圧倒的な情報量には脱帽する思いだ。

機械構造についても独学で、修理まで自身でできるようになった。現在も大川さんの作業部屋には、街の時計屋も顔負けだろうと思われるほど多くの、工具や部品のストックまで取りそろえられている。膨大な時計コレクションと、それら一点一点を語るに余りある知識、たゆまぬ向上心と、それらにより築かれてきた人脈と信頼関係。そのすべてが、「商館時計の大家」たる今日の大川さんをつくり上げてきたのだろう。また大川さんが自身のコレクションを「史実のエビデンス」と呼ぶ通り、大川さんの集めた時計個々の情報は、失われつつあった幕末から明治にかけての時計史を正確に埋めてきたのだ。

大成した今なお、時計に対して色あせぬ好奇心を持ち続けている大川さん。その源となるものを尋ねると、やはりそこにはフランソワ・ペルゴへの思いがあった。調べるほどに見えてくる彼の人となりに、大川さんは心をつかまれ続けているのだという。

「フランソワが実際にどんな人だったかは分からないけれど、いろんな史料を読み解き、想像してみる限り、僕は非常に善い人だったと思いますよ。エメ・アンベール(=ドロー)の報告書などを読んでも、彼の貢献は高く評価されています。それでも、孤独な人生だったと思いますよ。来日当初の日本はまだ不定時法を用いており、スイス製の時計など、ほとんど見向きもされなかった。家族もいない異国の地で、暗中模索の苦しく長い年月を送ったでしょう。時計が売れないから、外国船を相手に炭酸飲料を売ったりして、なんとか生計を立てた時期もあったようですからね」

1873年の「明治の改暦」でようやく長年の苦労が報われる兆しが見えたが、その4年後に病で倒れ、43歳で生涯を閉じた。

「志半ばだったことでしょう。フランソワが成し遂げられなかったことを、僕は違うかたちで開花させてあげたいなと思います。彼の功績はとても大きい。これだけ日本が時計王国になったのも、礎には明治期から紡がれてきたDNAがあるからです。僕は、彼の情熱だとか生きた証しは、まだどこかに残っていると思う。それをね、いつまでできるか分からないけれど、いつまでも探し続けますよ。推理小説も、謎が多い方が面白いでしょう?」