2025年4月21日、LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社が開校した「LVMH Watches & Jewelry ウォッチメイキング アカデミー」の開校式が行われた。「世界に通用する時計修理技能士の育成」をミッションに掲げるこのアカデミーは、第1期生として2名の若者を迎える。なお、この両名は学生ではなく「正社員」として雇用される。LVMHグループの戦略的イニシアチブの下に誕生した、このアカデミーの魅力と今後の展望とは? 開校の立役者である3名のキーパーソン、ノルベール・ルレ氏とジュリー・ブルジョワ氏、そして林繁氏の言葉を通じてひもとく。

Text by Tomoyo Takai

[2025年5月15日公開記事]

2025年4月「LVMH Watches & Jewelry ウォッチメイキング アカデミー」開校

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社が展開する時計修理技能士養成プログラム「LVMH Watches & Jewelry ウォッチメイキング アカデミー」(以下、アカデミー)が、2025年4月に開校した。

このアカデミーのコンセプトは「学ぶことが、最大の仕事となる2年間」。技術学校としての機能を持ちながら、学生ではなく正社員として入社する点が特徴だ。採用者は2年間のトレーニングを通じて、時計修理技能士として活躍できるスキルを習得する。

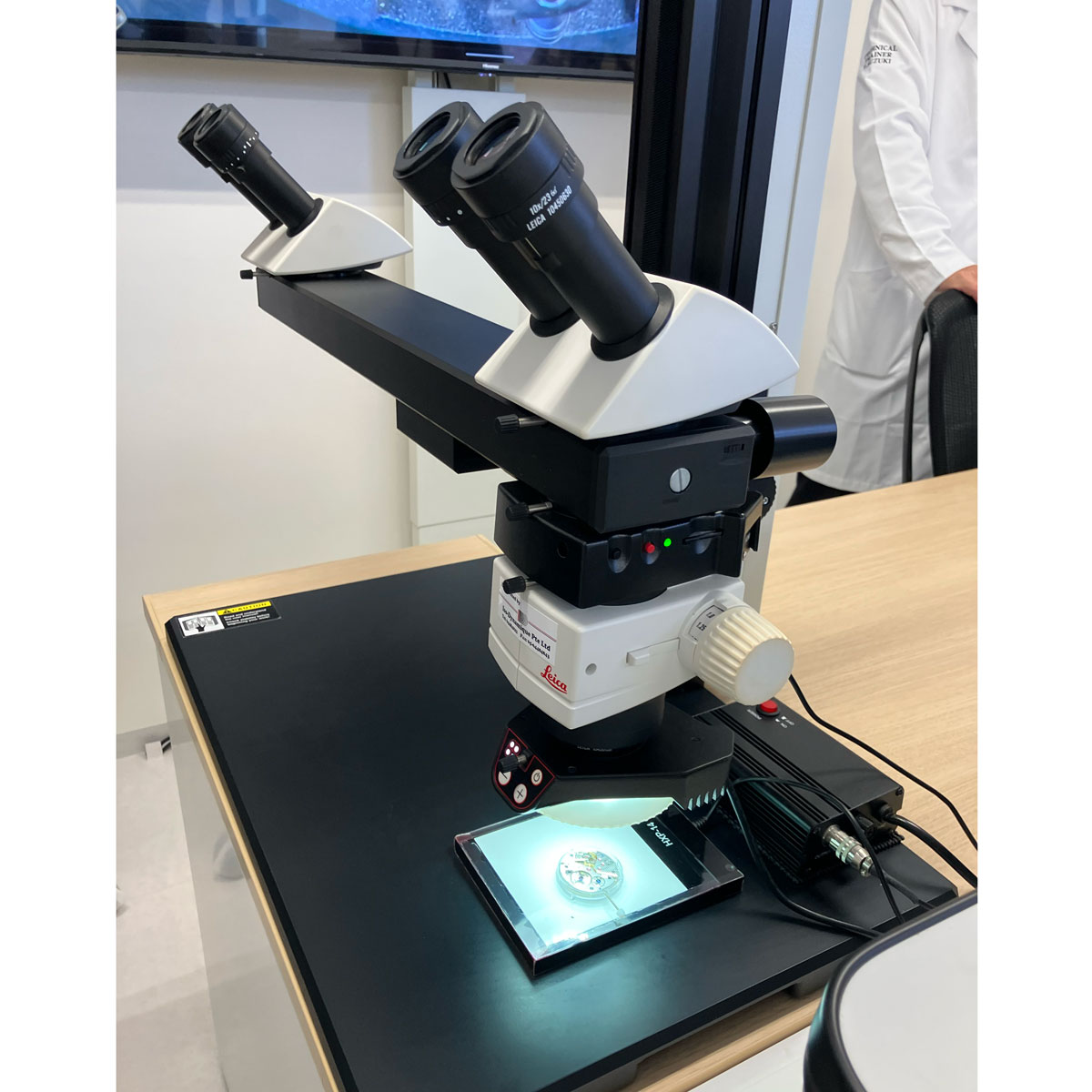

LVMHグループ傘下のブランドには、ブルガリ、ウブロ、タグ・ホイヤー、ゼニスといった、革新的な時計を発表し続ける名門が名を連ねる。アカデミーは、これらのブランドのカスタマーサービス部門と同じ施設に設置されており、現役技術者の働きを間近で見ながら、ビジネス感覚も養われる環境が整っている。

アカデミーの第1期生として、初年度には18歳と19歳の2名の若者が採用された。4月21日の開校式は、新たな門出にふさわしい晴天のもと執り行われ、アカデミー関係者のみならず各ブランドのジェネラルマネージャーやディレクターが一堂に会す華やかな空間での幕開けとなった。

ここからは、LVMHモエ ヘネシー・ルイ ヴィトン・ジャパン合同会社 職務執行者社長ノルベール・ルレ氏と、LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 取締役COOジュリー・ブルジョワ氏の開校式での言葉を、要約を交えて紹介する。

ノルベール・ルレ氏とジュリー・ブルジョワ氏によるスピーチ

開校式では、LVMHモエ ヘネシー・ルイ ヴィトン・ジャパン合同会社 職務執行者社長、ノルベール・ルレ氏がスピーチした。

「『LVMH Watches & Jewelry ウォッチメイキング アカデミー』が始まる本日は私たちにとって大切な日になりました。このアカデミーの構想は何年も前から練られており、時計技術のノウハウを次世代にバトンタッチできる究極の場所として完成しました。私たちはお客様から信用を得るために修理やカスタマーサービスに力を入れており、若手技術者の育成を課題としています。若者にチャンスを与えることは、ウォッチ&ジュエリー業界の将来を考えることにもつながります」

続けてルレ氏は、アカデミー立ち上げの背景について語った。

「私たちは“絶対に残したい仕事”──つまり、職人やアーティストたちによるものづくりを守ることを重視しています。時には、続けるのが難しい仕事もありますが、指10本、腕2本で生み出すものづくりの文化は非常に大切だと考えています。レザーグッズや洋服、化粧品ももちろん重要ですが、とりわけウォッチは特別な存在です。手作業でのプロセスも多く、精密な機械にはテクノロジーとデザインが融合しています。また、日本のお客様は時計を購入する前にしっかりと勉強される方が多く、そうした文化を支えるためにも、時計製造の伝統とステータスを守りたいという思いから、このアカデミーは何年も前から構想されてきました」

ただの学生ではなく、LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社の正社員としての雇用となるため、カリキュラムの終了後にはLVMHグループの各ブランドの時計のメンテナンスを担うこととなる。

「実はアメリカやスイスにも同様の育成拠点があり、それぞれのマーケットに即して展開させています。日本は特にメカニカルウォッチにフォーカスし、細部に至るまで学べる場所を作りました。本日より、18歳と19歳の2名の若者が2年間、熟練の時計技術者たちとともに学び始めます。彼らには、将来的にタグ・ホイヤーをはじめとするLVMHグループ各ブランドでの活躍を期待しています。さらに希望があれば、ルイ・ヴィトンやティファニー、ショーメといったグループ内の他ブランドでの道も開かれています。このアカデミーは、単なる教育機関ではありません。技術を学ぶ場であると同時に、イノベーションを生み出す場所でもあります。2年間の学びを通じて、若者たちから新たなアイデアが生まれることを楽しみにしています」

次に、LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社取締役COOであり、今回のアカデミー開校の立ち上げ人であるジュリー・ブルジョワ氏が、アカデミーの目的とともに思いを語った。

「私たちは、次世代の若きリーダーを育成することにコミットしています。このアカデミーは、それを体現する取り組みです。優れたポテンシャルを持つ若者たちに、2年間のプログラムを通じて技術を磨き、時計技術者として一人前に成長してもらうための投資を行っています。LVMHグループは、教育とイノベーションを通じて産業を育成・促進する責任があると考えています。このアカデミーでも、若者たちに専門性を身に付けてもらい、ステップを積み重ねながら、時計産業を担う存在へと成長していくことを願っています。皆さんの貢献、知識、そしてフレッシュな視点が、ウォッチメイキングの未来を豊かにしていくと疑うことなく信じています」

独自インタビュー

開校式後、個別インタビューを行った。アカデミー設立の実務を牽引したLVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 取締役COO ジュリー・ブルジョワ氏、ならびに同社カスタマーサービス ディレクター 林繁氏に話を聞くことができた。

時計技術者の指導者・技術トレーナーとして長年活躍してきた林氏の名を知る方も多いだろう。2023年7月からLVMHウォッチ・ジュエリー ジャパンに加わった林氏は、カスタマーサービス部門を率いると同時に、アカデミーのプログラム設計や開校準備においても中心的な役割を果たした。

インタビューはLVMHウォッチ・ジュエリー ジャパンのカスタマーサービス部門に隣接するアカデミーで行われた。高層ビルの大きな窓からは、東京の町が一望できる。アカデミーが開校したこの拠点は、9年前の2016年に設立されたという。ルレ氏いわく「細かな作業に適した、自然光の入る設計が施され、100人以上のスタッフが良好な環境のもとで働いています。テレワークができない職種だからこそ、明るく、快適な空間で学び、働くことが重要です」。

日本で開校されたアカデミーの独自性

まずジュリー・ブルジョワ氏に、他国でも類似するような教育期間があるのかを聞いた。

「LVMH Watches & Jewelry ウォッチメイキング アカデミーはスイスとアメリカでも展開しています。スイスでは『エコール・ド・オルロジュリー(Ecole d'Horlogerie)』という名称で、2016年から約40人を対象としたプログラムが始まりました。このアカデミーは4年制で、修了後にはディプロマが発行されますが、修了したからといってそのまま仕事を継続できる保証はありません。日本の学校とは違い、企業に属さない中立的な立場で運営されているのが特徴です。研修の拠点となるのはラ・ショー・ド・フォンという都市で、ここにはタグ・ホイヤーの本社もあります。一方、日本のこのアカデミーは非常にユニークな存在です。日本市場をしっかりと研究し、「メカニカルウォッチのアフターサービス」に特化したカリキュラムを組んでいます。日本のアカデミーでは時計製造そのものは行わず、アフターサービスに100%フォーカスしているのが大きな特徴です。また、受け入れにあたっては必ずしも高校卒業資格を求めず、『若いマインドセット』を持っていることが重視されます」

このマインドセットについて、ブルジョワ氏は「情熱を持った人に来てもらいたい」と補足した。「この業界で頑張りたい、未経験でも挑戦したいという意欲のある人材を探していたのです。次世代のリーダーとなるポテンシャルを重視しました。ただし、ウォッチメイキングは情熱だけでは務まりません。手先の器用さも必要不可欠なため、適性テストも実施しました」。

ちなみにルレ氏は「若者は大切ですが、マインドは年齢に関係ありません。若々しい90歳もいるのです。もちろん現時点では18歳、19歳の若者に来てもらっていますが、将来このプログラムが発展すれば、60歳の方が参加するかもしれません」と、開校式のスピーチで語っていたことを付け加えておく。

プログラムの設計で特に注力した点は「現場で求められるノウハウ」と「仲間として働くこと」

今回のユニークなアカデミーの立ち上げに尽力したのは、ブルジョワ氏のほか、前述した林繁氏だ。

「2023年7月に入社してすぐ、ジュリーから業務内容を聞かされる中でアカデミーの構想を聞き、驚くと同時にとてもうれしく感じました。思わず『私も関わることができるんですか?』と尋ねたのですが、返ってきたのは『関わるんじゃない、あなたがやるのよ。あなたが担当だから』という言葉でした」

アカデミーのプログラムを設計するにあたり、林氏が特に力を注いだポイントはふたつだ。

「ひとつ目は、自分自身の修理技術者としての経験を踏まえ、アフターサービスに特化した内容に調整したことです。理論と実技を連動させた授業設計にしました。一般的な時計学校では、理論と実技の授業が別々に進むことが多く、どうしても内容がつながりません。そこを改善し、学んだ理論が実技と直結するようなカリキュラムを意識しました。例えば旋盤の学習では、『こんなこともできる』『あんなこともできる』とたくさん教えられますが、アフターサービスの現場で実際に使う技術はその中のほんの一部にすぎません。2年間という限られた期間の中で、ウォッチメイキングに必要な本当に重要な知識と、アフターサービスで即戦力となる技術やノウハウを厳選して教えたいと考えました」

林氏は、実際の修理現場で求められるノウハウを重視しているのだ。

「時計学校を卒業して『分解・組み立てができる』というだけでは足りないと考えています。ただ組み立てるだけでは、コンプリートサービスやリペアとは違うからです。分解・組み立てを通して、『このモデルならこのポイントをチェックすべき』『ここが止まっていたらこの部分を調整する』といった、実際の修理現場で求められる視点と対応力を身に付けてもらいたいと思っています。もちろん、授業を受ける中で興味を持ってさらに学びを広げていくことも歓迎しています。ただ、限られた時間の中では、アフターサービスの技術者として必要なスキルを確実に習得することを最優先に考えました」

ふたつ目のポイントは、林氏の「彼らを仲間にしたい」という思いだ。

「この施設は教育機関であると同時に、会社の一部であるという意識を大切にしています。私たち社員にとってもそれは非常に重要なことです。例えば、もし私が学生の立場で、ワークショップと完全に壁で区切られた空間にいたら、『自分は何もできないのに給料をもらっている学生なんだ』という気持ちになってしまうかもしれません。しかし、会社の一員だという意識を持てれば、仲間意識が生まれ、居心地もよくなると思います」

この思いは、林氏の若い頃の体験から来ている。

「若い頃の自分を思い出すと、私は先輩に質問することがとても苦手でした。当時、先輩たちはちょっと怖い存在だったからです。だからこそ、今の環境では、トレーナー(鈴木)だけでなく、誰にでも気軽に質問できる雰囲気を作りたいと考えています。技術者たちにも『(アカデミーに)いつでも来ていいよ』と伝えていて、先週も学生たちが一生懸命ドライバーを研いでいるところに、先輩たちがふらっと見に来て、『これ難しいでしょ』なんて声を掛けていました。そうした自然なコミュニケーションを通じて、『自分たちは仲間なんだ』という感覚を育み、快適に働ける環境を作りたいと思っています。そして、学生と社員という線引きではなく、社員全員で取り組むプロジェクトだと感じられるようにしたいのです。物理的な環境も工夫しました。この部屋はもともと壁で区切られた会議室だったのですが、ジュリーが尽力して、壁を移動させてレイアウトを変更し、窓のある空間としました。さらに、普通のドアだったものも(内外を見通せる)ガラスとするなど、開かれた空間を作るためにみんなでアイデアを出し合いながら仕上げました」

ブルジョワ氏も、プログラム、そして教育カリキュラムについては特に力を注いでいることが分かった。

「2年間はあっという間に過ぎてしまいます。まず最初の6カ月間は、理論の習得に集中し、数多くのパーツについて学びながら、機械がどのように機能するのかに加えて、内装・外装についてもしっかりと理解していただきます。その後クォーツや自動巻きを、最終的にはクロノグラフのコンプリートサービスまでを習得することを目指してもらいます。また、次世代のリーダー育成という観点から、英語学習のカリキュラムも用意しました」

「(LVMHウォッチ・ジュエリーの)本国はプログラム内容にかなり関心を持っており、細かい調整や議論を重ねる必要がありました。それでも、最終的には『一般的な学校とは違い、ここで学び、卒業後はそのままこの会社で技術者としてチームの一員になる』という流れを確立することができました」(林氏)

修了生のキャリアパスのイメージは?

気になるのが、2年間のカリキュラムを習得した後のキャリアパスだ。林氏は、自身の経験則もあり、率直な「今後」を語ってくれた。

「私は学生たちに、『最低でも5年間はここにいたほうがいい』と伝えています。プログラム自体は2年間ですが、やはり実務経験なしではプロにはなれません。繰り返しの実践が必要です。最低でも2~3年の実務経験を積み、4~5年経ってようやく本当のスタートラインに立てると考えています。もちろん、2年で海外に行きたい、別の会社で活躍したいという希望があれば応援しますが、現実的には厳しいと率直に話しています。実務経験を積んでこそ、本当のプロになれるということを伝えたいのです」

また、英語力を身に付けることで、修了生のキャリアプランの選択肢をより豊かにすることも目指している。

「英語教育は早い段階から取り入れています。日本の技術者の評価は世界的に高く、修理に特化した高いスキルを持っていますが、そこに英語力が加われば、スイスでの勤務やグループ内異動の可能性など、さらに海外でのチャンスが広がるからです。

グループ企業ならではのノウハウが学べるのも、同社でキャリアを積んでいくことの強みだ。

「ワークショップでは、主にブルガリ、ウブロ、タグ・ホイヤー、ゼニスの4つのブランドを担当し、加えてショーメ、ディオール、フレッドの時計も扱います。ブランドごとに特色が異なるため、幅広い経験を積ませることを重視しています。特定のブランドに偏らないよう、例えばブルガリを数年担当したら次はタグ・ホイヤーへ、さらにウブロやゼニスへと、さまざまな時計に触れていく計画です」

もちろんアカデミーを卒業すれば、その後のキャリアは順風満帆というわけではないと、林氏は続ける。

「ただし、私は決して『アカデミーを卒業すればすぐに優位に立てる』など、甘いことは言いません。この仕事はスポーツ選手のようなもので、いかに速く、正確に修理できるかが問われます。実力の世界です。また、技術力だけでなく、対応力も非常に重要です。例えば納期短縮の依頼が来たとき、ただ『無理です』と突っぱねるのではなく、『できるか確認して返答します』と柔軟に対応できるかが、信頼される社員になれるかどうかを左右します。マネジメントや店舗、マーケティングなど、将来的に別の道を希望することもあるかもしれません。それも含めて、ここで学ぶ人たちは“社員”として育成していきたいと思っています」

第2期生の採用について

初年度に2名の若者を迎え、幕を開けた「LVMH Watches & Jewelry ウォッチメイキング アカデミー」。今後も当面は2年ごとに2名ずつを採用していく予定であり、つまり次回は2027年度に第2期生を迎えることとなる。

アカデミーの設立の背景には、グローバルな富裕層の増加や若年層の関心の高まりによって高級時計市場が拡大し、熟練した時計師の需要がかつてないほど高まっている現状があるだろう。ブルガリ、ウブロ、タグ・ホイヤー、ゼニスといった象徴的ブランドを擁すLVMHグループの腕時計の売上高は高級時計市場全体の8〜10%を占め、さらなる成長も見込まれる。

世界最高水準の時計技術を学びながら、グローバルなキャリアへの第一歩を踏み出せるこのアカデミー。ここで学ぶ幸運に恵まれた若者たちには、世界で羽ばたく自らの未来を胸に、大いなる情熱をもってこの時間を味わってほしい。私たち時計を愛する者たちも、彼らに希望を託し、応援していきたい。

watchmaking.academy@jp.lvmhwj.com