ロレックスが2022年に発表した「オイスター パーペチュアル ヨットマスター 42」Ref.226627。このモデルは、前年にリリースされた「オイスター パーペチュアル ディープシー チャレンジ」に引き続き、ケースとブレスレットに“RLXチタン”が用いられていた。このRLXチタンとは、どのような素材なのか? また、この素材を使ったヨットマスター 42は、ロレックスの歴史の中でどのような意味を持つのか? 実際に本作を愛用しているL`Hiroが、チタン素材から本作の魅力をひもといていく。

Photographs & Text by L`Hiro

[2025年9月30日公開記事]

ロレックスの「ヨットマスター 42」Ref.226627を“RLXチタン”から深掘り

一般的にチタン製の腕時計は、“軽量さ”に代表される実用性や“ハイテク感”のようなイメージが強調されがちである。そんな中でロレックスのチタンを使った「オイスター パーペチュアル ヨットマスター 42(以下ヨットマスター 42)」は、ヨットマスターシリーズが持つ“ラグジュアリー感”をそのままにしながら、チタンが持つ“素材感”が満載だ。

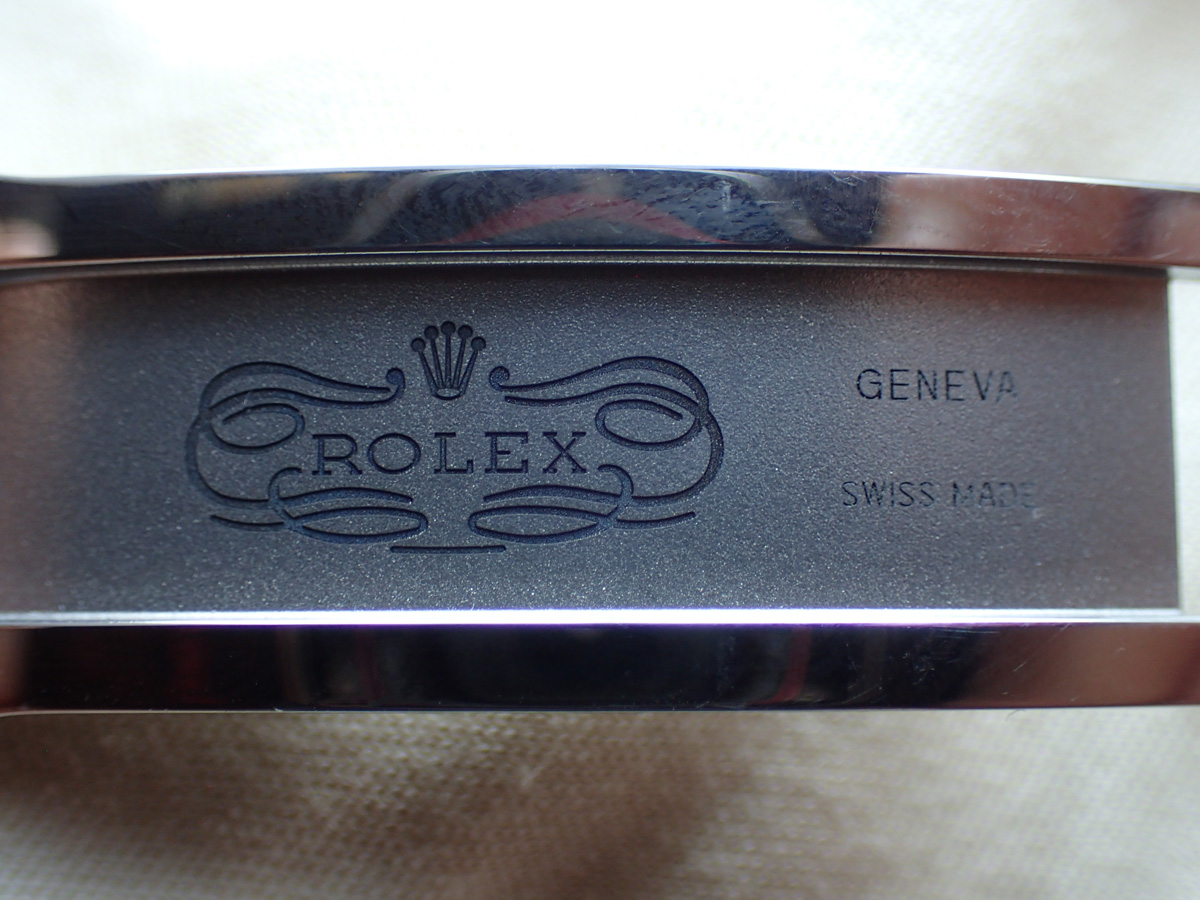

具体的に説明すると、ロレックスが開発した「RLXチタン」が持つ、燻し銀のような武骨な渋い美しさが“素材感”を引き出し、ケース全体にサンドブラスト仕上げを施しながらもラグやリュウズガードの一部にポリッシュ仕上げを使うことでエッジを効かせていることが“ラグジュアリー感”につながっている。

もちろん、チタン素材そのものが持つ、軽量性、強度性、生体適合性、耐食性、耐摩耗性は備えており、実用性においては非の打ち所がない。以下に、この異彩を放つRLXチタンの加工技術を解き明かす。その秘密を探るために、まずはチタンという素材の特質からひもといていこう。

自動巻き(Cal.3235)。31石。2万8800振動/時。パワーリザーブ約70時間。RLXチタンケース(直径42mm、厚さ11.6mm)。100m防水。

そもそもチタンとは?

チタンは最初に発見された1791年に、「メナカナイト(menaccanite)」と命名された。発見したのはイギリス人の牧師兼アマチュア鉱物学者、ウィリアム・グレガー(William Gregor)である。彼は海岸の砂浜から採取した砂鉄中に、鉄以外の金属の酸化物が存在することに気付き、この発見場所にちなんだ前述の名称を使って学術雑誌に投稿した。これがチタンという金属が世に出た瞬間だ。

それから遅れること4年を経た1795年。ドイツ人の化学者マルティン・ハインリヒ・クラプロート(Martin Heinrich Klaproth)がハンガリーで産出された赤いルチルを分析したところ、まったく新しい金属の酸化物から出来ていることを発見した。それをギリシャ神話のタイタン(Titanen:巨人)にちなんでチタンと名付けた。

しかし、グレガーの発見もクラプロートの発見も、チタンの酸化物を砂鉄やルチル鉱石の中から鉄などの酸化物と分離しただけで、決して金属チタンをチタンの酸化物(ルチルやイルメナイト)から抽出したものではなかった。チタンと酸素の化学的な親和力が極めて強いことが、長い間チタンの工業化を遅らせていたのである。

その後、金属チタンを取り出し、工業化が実現されたのは、1937年に欧州・ルクセンブルクの冶金(やきん)学者であるウィリアム・ジャスティン・クロール(William Justin Kroll)が、「マグネシウム還元法」を発明してからだ。この手法は、主成分が酸化チタンである原料鉱石であるルチルやイルメナイトを塩素と反応させ、四塩化チタンを生成しマグネシウムで還元して金属チタンを得る方法だ。分かりやすく言えば、チタンは酸素と結びつきやすく、酸化物であるルチルやイルメナイトから直接チタンを取り出すのはほぼ不可能なので、一度、四塩化チタンという形にしてからマグネシウムで還元してチタンを得るものだ。このクロールが発明したマグネシウム還元法によって、1944年にようやくチタンの工業的な生産が始まった。チタンが発見されてから実に150年もの歳月を経て工業化が実現したことになる。このマグネシウム還元法は、現在も広く用いられている。

しかしチタンは、工業化が始まってから、今度は加工の難しさで技術者の頭を悩ませた。その頃、チタン加工は「打てない」「削れない」「磨けない」の“加工三重苦”と呼ばれていた。チタンは軽くて強く、腕時計の素材として理想的だが、加工の難しさにおいて、数ある腕時計の金属素材の中でも突出している。ステンレススティールよりも2倍以上強いために金型での成型が難しく、思った形に仕上がらないうえに、割れてしまうリスクもある。しかも加工後、弾性回復という元に戻ろうとする性質を強く持つため、金型通りの精密な形を作りにくい。また、チタンは空気中で表面がすぐに酸化して、非常に薄い酸化膜を作る特質がある。チタンが人の肌に優しいのはこの酸化被膜によって、汗や水に触れても金属が体に溶け出しにくいためである。しかし、この膜は透明に近く光を乱反射させるため、ステンレススティールが持つ鏡のような光沢にはならず、ややマットな落ち着いた質感になる。しかも酸化膜は削ってもすぐに新しくできてしまうため、研磨した直後の鏡面も長続きしない。つまり、いくら磨いても輝きを出せない、美観という観点においてやっかいな金属なのだ。

それでも時計メーカーは、新しい加工法や研磨技術を開発することで、腕時計にとって加工が難しいこのチタン素材を美しく実用的な時計に仕上げるため、引き続き今も格闘し続けている。

チタン素材におけるグレード2とグレード5の違い

チタンはアメリカ材料試験協会(ASTM)が定めた「グレード(Grade)番号」によって、化学成分や機械的性質の違いが識別されている。低い番号(Grade 1〜4)は「純チタン」、高い番号は「合金チタン」である。チタンは時計のケースやブレスレットに広く用いられる素材だが、その種類によって特性や加工難易度が大きく異なる。現在、腕時計では、純チタンのグレード2とチタン合金のグレード5が使われている。

グレード2は不純物の少ない純チタンで構成されており、柔らかく加工しやすいという利点がある。ただし、表面には傷が付きやすく、研磨しても光が拡散してしまう傾向があるため、鏡面のような強い光沢を得ることは困難である。このため、軽量性や耐食性に優れる一方で、外観は落ち着いたマット調の仕上がりとなるため、高級感のある仕上げには限界がある。

一方のグレード5はアルミニウムとバナジウムを含む合金で、硬度と強度に優れ、構造的に非常に緻密である。そのため、加工や研磨には高度な技術と専用工具が必要だが、表面を極めて滑らかに仕上げることが可能だ。光を鏡面のように反射させやすく、ステンレススティールに近い美しい光沢を得られるため、高級感のある外装にすることができる。

加工と製造コストへの影響

グレード5は素材そのものの価格が高いだけでなく、硬度が高いため切削や研磨に時間を要し、工具の摩耗も早く進む。さらに、溶接や接合の際にはチタンが酸素や窒素と反応しやすく、ひび割れが生じやすいという課題もある。時計のケースのように小さく高品質を求められる部品では、加工中の微細な歪みや傷も不良品の原因となり、歩留まりの低さが直接のコスト増につながる。

グレード2とグレード5をまとめると……

グレード2(純チタン)は加工性に優れ、軽量かつ耐食性に富んでおり、外観はマットな質感となる。一方、グレード5(チタン合金)は加工の難易度が高く、製造コストが大幅に上昇するが、美しい光沢と高級感を得られる。その特性から、グレード5は、素材の質感と高級感を重視する高級腕時計に多く採用されている。

チタン腕時計の年表

次に、グレード2とグレード5が腕時計に使われてきた歴史を見てみよう。

1970年代「チタン素材の導入~グレード2チタンを使った腕時計の誕生」

1970年、シチズンは世界初のチタン製腕時計である「X-8(エックスエイト) クロノメーター」を発表。このモデル名の「X-8」には、特別な意味が込められている。「X」は未知を表し、「8」は無限を象徴する「∞」、つまり、チタンの持つ無限の可能性を示唆していた。この頃に使われたチタンはグレード2で、軽く、耐食性に優れる一方、傷つきやすいものだった。

シチズンが1970年に発表したモデル。世界で初めて量産に成功したチタン製の腕時計だ。ケースは純度99.6%のチタンを用いている。発売時の販売価格は4万5000円。電磁てんぷ式(Cal.0800)。生産終了。

その後、1975年にセイコーは「セイコーダイバー・プロフェッショナル600」を発表。このモデルは世界で初めてグレード2のチタン製ワンピース構造の600m飽和潜水仕様を有したダイバーズウォッチで、当時としては世界最高峰の水密性、気密性、耐食性、耐摩擦性等の耐久性能を実現したものだ。なお、本作はケースのみならず、水中での装着性に配慮した蛇腹式ポリウレタンバンドが使われるなど、外装だけでも20件の特許を持って登場した。

1975年にセイコーがリリースした、チタン製の600m飽和潜水用ダイバーズウォッチ。通称「ツナ缶」。生産終了。

1980年代「欧州ブランドのチタンウォッチ市場への参戦」

1980年に、IWCとポルシェデザインがタッグを組み、世界初のチタン製クロノグラフ Ref.3700を発表。使用チタンはやはりグレード2だ。IWCとポルシェデザインはその後もチタン素材のケースやブレスレットを進化させ、コラボレーションモデルとなる「オーシャン2000」や「オーシャン500」を発表する。

ただ、この時代はグレード2のみで、グレード5はまだ腕時計の世界にはほとんど登場していない。

2000年以降「グレード5の夜明け/グレード2の表面加工技術の進歩」

次第に欧州の高級時計ブランドが「より硬く、美しいチタン」を求めるようになる。そしてついに、鏡面仕上げを与えることが可能な硬さを持つグレード5の使用を開始。オーデマ ピゲの「ロイヤルオーク オフショア」やパネライ、ウブロなどが採用し、チタンは「軽いだけの金属」から「高級素材」へと格上げされる。

一方でセイコーやシチズンの日本勢はチタンに独自の表面硬化処理を加え、グレード2の弱点である傷の付きやすさを克服し始める。シチズンの「デュラテクト(今で言うスーパーチタニウム™)」やセイコーの「ダイヤシールド」は、チタンの耐摩耗性や耐傷性を飛躍的に向上させた。

2020年代「グレード5の黄金期」

2020年代に入ると、ロレックス、オメガ、IWCなど、大手の時計ブランドも相次いでグレード5を導入する。

ロレックスは「オイスター パーペチュアル ディープシー チャレンジ(以下ディープシー チャレンジ)」や「ヨットマスター 42」で、独自開発のRLXチタンを採用。オメガは「シーマスター」や「スピードマスター X‑33 マーズタイマー」にグレード5を使用する。この頃にはチタンは鏡面に仕上げることもでき、高級感のある光沢を持つことが常識になり、グレード2とグレード5ははっきりとすみ分けされ、グレード2は軽快で実用的、グレード5は硬質でラグジュアリーというイメージが定着するようになる。

ロレックスが開発した「RLXチタン」とは?

RLXチタンはロレックスが特別に採用したグレード5のチタン合金である。

以下は、ロレックスが編み出したグレード5の加工法である。加工後に研磨すると、鏡のような輝きを持つステンレススティールに似た素材に変化する。

地球上にあるさまざまな物質は、「元素」と呼ばれる基本的な成分からできている。元素は全部で約100種類あり、それぞれは固有の性質を持つ「原子」という非常に小さな粒子で構成されている。そのうち約4分の3が「金属元素」と呼ばれ、金属のもとになる元素である。チタンは、元素記号「Ti」で表される金属元素のひとつで、チタン原子が集まってできている。金属はこのように、同じ種類の金属原子が規則正しく並んで「結晶構造」をつくることで形成される。

グレード5チタンは「α相(アルファそう)」、すなわち稠密(ちゅうみつ)六方構造(Hexagonal Closed-packed Structure、HCP structure)」と、「β相(ベータそう)」、すなわち体心立方構造(Body-Centered Cubic structure、BCC structure)」との、ふたつの異なる結晶構造から成る。

α相は六角形が積み重なったような「六方稠密晶(ろっぽうちょうみつしょう)」という固くて変形しにくい構造をしている一方、β相は立方体の中心にも原子がある「体心立方晶(たいしんりっぽうしょう)」という構造で、α相よりも軟らかく、変形しやすい性質を持っている。

このように、α相とβ相は形(結晶構造)も性質(硬さ)もまったく異なるため、一緒に混ざったまま研磨すると、削れ方にムラができてしまう。具体的には、研磨すると軟らかいβ相は研磨剤によって深く削られやすく、硬いα相はあまり削れない。その結果、表面に凹凸ができてオレンジの皮(オレンジピール)のようなざらついた見た目になる。おまけに軟らかいβ相の部分には研磨剤が入り込みやすく、傷や欠陥が生じる。こうした結晶の硬さの違いによる不均一な削れ方と研磨剤の入り込みが、光沢のある美しい表面に仕上げることができない原因になる。

ここから説明する4つのステップが、ロレックスが開発し特許を取得した「グレード5が持つ欠点を完全になくす加工法」だ。もともとふたつの結晶の形(α相、β相)が混ざっているグレード5を特別な方法で変化させ、ほとんどをβ相に変え、キレイに磨ける金属にしていくという手法が採られている。

ステップ1:高温で硬いα相を軟らかいβ相にして急冷する

最初に、チタン合金をすべての結晶がβ相になる温度(およそ1000℃前後、具体的にはα相からβ相への変わる温度より10~50℃高い温度)まで加熱し、30分弱ほど続ける。この加熱によって、もともと混ざっていた硬いα相が溶けてなくなり、軟らかく加工しやすいβ相だけの状態になる。次に、水などで熱いうちに急激に冷やし、この軟らかいβ相の状態を室温で固定する。

ステップ2:冷間で何度も変形し熱処理して粒を細かくする

次の工程では、チタン合金をβ相だけの状態にしたまま、「低温での変形」と「高温での再結晶熱処理」を繰り返す。

「低温での変形」とは、室温でローラーで薄く伸ばす圧延や、叩いて形を変える冷間鍛造などを行い、材料内部に「転位」と呼ばれる結晶の“歪み”を作る。その後、1000℃前後に加熱することで、内部に新しいきれいな結晶が再び生まれる現象(再結晶)が起きる。この新しい結晶は小さくて、歪みがほとんどないため、金属が軟らかくなり、加工しやすい状態に戻る。

「高温での再結晶熱処理」とは、こうした加工でできた内部の歪みをなくすために、金属を適切な温度まで加熱することである。この「冷間変形+再結晶熱処理」を2回から多い場合は10回くらい繰り返すことで、結晶の粒がどんどん細かくなり、均一な状態になる。

こうして、材料の内部構造(結晶粒)が非常に細かくなり、しかもα相をほとんど含まない状態に保たれる。前述の通りα相は硬いうえにもろく、加工時にひび割れの原因になるが、この工程でほとんどなくなる。

ステップ3:低温でゆっくり加熱しα相を育てる型枠の役割であるω相を作る

次に、チタン合金を250〜330℃の低めの温度で、2~4時間かけてゆっくり加熱する。

この段階で、合金の中に「ω相(オメガ相)」というとても小さな特殊な結晶が均一に表れる。具体的には、β相は体心立方晶構造だが、低温になると部分的に構造が崩れやすくなり、β相の一部が縮み、結晶構造が密に詰まったような「ω相」(三方晶・六方晶に近い)へと自発的に変わる。

このω相は、この後の硬くて美しいα相がきれいに成長するための、コンクリート作りで例えるなら「型枠」のような存在である。

ステップ4:中温で再び加熱して、ω相を消し、硬くてツヤのあるα相を育てる

最後に、チタン合金を500~600℃の中温で、1~3時間加熱する。

この段階で、先ほどできたω相を元に、硬くて細かいα相が合金の中に均一に広がる。ω相は「一時的に表れる仮の結晶」で、α相が広がると自然に姿を消す。例えればコンクリートが固まった後に、型枠が自然に消えていくイメージだ。この均一で細かいα相の成長により、金属の表面は強くなり、かつツヤツヤで美しく磨きやすくなる。

総括

グレード5をRLXチタンに変えるステップをまとめると、以下の4つに分けられる。これが、綺麗に磨くことが難しいグレード5(合金チタン)を美しく磨きやすい金属に変えるステップである。

ステップ1:高温で硬いα相を軟らかいβ相にして急冷する

ステップ2:冷間で何度も変形し熱処理して粒を細かくする

ステップ3:低温でゆっくり加熱し、α相を育てる型枠の役割であるω相を作る

ステップ4:中温で再び加熱して、ω相を消し、硬くてツヤのあるα相を育てる

ロレックス「ヨットマスター 42」Ref.226627について

ロレックスがチタン素材に初めて挑戦したのは、2008年発表の初代「オイスター パーペチュアル ディープシー」だが、ケースバックの一部に限定的に採用したものだった。

その後、腕時計全体にチタンを本格的に使用したのは、2022年11月に発表されたディープシー チャレンジ Ref.126067で、直径50mmという巨大なケースサイズで、潜水という特殊用途に特化したモデルだった。そして2023年4月に登場したのが、日常的に着用できる実用的なサイズのケース径42mmのヨットマスター 42 Ref.226627である。コレクション全体の中で「一般ユーザーが日常的に愛用できる、ロレックス初の全面にチタンを使用した腕時計」として位置付けられるのが、このRef.226627なのだ。

特別なディテール

時計コレクターにとっても、このRef.226627は異彩を放っている。

例えばRef.226627のリュウズにはブランドロゴの下に、レイズド仕上げで「・―・」と刻まれている。ロレックスのこのマークはその数と形によって素材や防水構造を示しており、本作の3つのマークは3つの密閉箇所を持つ高い防水性=トリプロック式のリュウズを意味する。なお、3つのマークの真ん中が楕円となっており、この符号は同じくトリプロック式リュウズを備えたRLXチタン製のディープシー チャレンジにも採用されている。

さらに、ロレックスの型番末尾には、これまで「7」は使用されていなかった。しかし「7」が新たにチタン素材のためのものとして割り当てられた。つまりRef.226627は、コレクターにとっても歴史的意味が込められている逸品となった。Ref.226627は、ロレックスがチタンという未知の領域に本格的に踏み込み、確かな答えを提示した記念碑的存在なのだ。

着用してみると……?

手首に着けてみると、Ref.226627の落ち着いた存在感に初めて気付かされる。従来のきらびやかで目立つロレックスとは一線を画し、控えめでありながら、燻し銀のような渋く武骨なラグジュアリーを体現している。光を鈍く乱反射させるサンドブラスト仕上げのケースと、ラグやリュウズガードの一部の鏡面仕上げが織りなす光のコントラストは、“新しい美”を定義している。

光の当たり方によって表情が変わる従来の時計とは異なり、RLXチタンはどの角度から見ても一貫した印象を保つよう仕上がっている。その姿はまるで、彫刻でありながら生きた存在のようだ。腕時計の外から見えるパーツに使われている無彩色の灰色と黒に統一された色調は、光や角度に依存せず、ケース、ラグ、リューズガード、ベゼルの立体的設計やプロポーション、面構成などの「造形」そのものの生命感を際立たせる。しかも、ベゼルだけに使われる黒は、数字以外は艶消しできらびやかさが一切なく、見た目の印象はまさに「彫刻的金属工芸品」である。

実用面でも、「オイスター パーペチュアル サブマリーナー」を超える軽快さ、「コスモグラフ デイトナ」に勝る堅牢さを備えており、日常使いにも唯一無二の存在感を発揮している。さらに、RLXチタンによって従来のチタン合金では困難だった「美しい光沢仕上げ」を実現し、ステンレススティールに匹敵する外観を得る、技術的解決策を提示した。

「オイスター パーペチュアル ヨットマスター 42」Ref.226627を手にするということ

「オイスター パーペチュアル ヨットマスター 42」Ref.226627、そしてこのモデルがロレックスの歴史の中で放つ異彩の秘密について、RLXチタンという素材から深掘りした。

ロレックスにとって記念碑的な1本となる本作を手にすれば、「ロレックスというブランドを持つ」喜びをはるかに超え、偉大なロレックスの歴史の節目を自らのコレクションに刻むことを意味するだろう。将来的には、まさに「コレクターのためのロレックス」と呼ぶにふさわしいモデルになるかもしれない。