毎年発表される各時計ブランドの新製品。ミクロ的に見ると、大きな違いはさほどない。しかし少し長いスパンで俯瞰すると、10年前のプロダクトとは内外装を問わず、まったく別物に進化したことに気づかされる。では現代の時計は何が変わり、どのようなトレンドを生みつつあるのか。変化をもたらした要因と共に、具体的に見ていくことにしたい。

広田雅将(本誌):取材・文 Text by Masayuki Hirota (Chronos-Japan)

[クロノス日本版 2017年5月号初出]

変化する設計思想

各社が注力する自社製ムーブメント。しかし10年前と比べて設計思想は全く変わったといえる。かつて設計者たちが追求したのは、量産メーカーとしての思想をできるだけ忠実に再現することだった。しかし今や、それに留まらない新しいアプローチが散見されるようになった。

振り角は高い方から低い方へ

ムーブメントの設計で、10年前と最も異なる要素を挙げるならばテンプの振り角になる。携帯精度を改善するため、かつてテンプの振り角は、“高ければ高いほど良し”とされた。300度は当たり前で、340度を超えるものさえ少なくなかったほどだ。しかし今やテンプの振り角は、振り当たりを起こさない程度まで下げられた。それを可能にした要因はロングパワーリザーブとマルチバレル化だ。

Cal.B35を搭載したワールドタイマー。新規設計のベースムーブメントに、Cal.B05を改良した、コンパクトなワールドタイマーモジュールを採用する。自動巻き。SS(直径44mm)。100m防水。102万円。問ブライトリング・ジャパン ☎03-3436-0011

「テンプの振り角は280度が上限だ。それ以上にすると、振り当たりを起こす」。そう語ったのは、名手フランソワ-ポール・ジュルヌである。彼の言葉通り、ジュルヌのムーブメントは上限の振り角がすべて280度だ。かつての時計師や時計メーカーならば、できるだけ振り角を高めたはずだ。しかし近年は、F.P.ジュルヌよろしく、280度から300度に抑えるメーカーが増えてきた。

2005年頃までの各社は、可能な限りテンプの振り角を上げようとした。理由はふたつある。ひとつは外乱に強くなるため。もうひとつは、ゼンマイがほどけても、振り角を高く維持できるためだ。そのため、ブライトリングやIWCをはじめとする多くのメーカーは、テンプの振り角を330度以上、場合によっては340度も与えようとした。確かに外乱には強くなるし、例えばゼンマイを巻き上げてから24時間後でも、高い振り角を維持できる。しかし振り角を上げ過ぎた結果、これらのムーブメントは、振り当たりに悩まされることになった。これはテンプが振れすぎた結果、時計が進みすぎるという問題である。高い振り角が万能の解決策とされた時代、超高級メーカーでさえも、振り当たりという問題とは無縁ではいられなかったのである。

まったく新しい設計思想で設計された基幹ムーブメント。かつてブライトリングは可能な限りテンプの振り角を高めようとしたが、近年は振り当たりを起こさない程度で収めるようになった。自動巻き。41石。2万8800振動/時。パワーリザーブ約70時間。

一方で、ロレックスは、一貫して振り当たりを起こさないような振り角を与えてきた。同社が重視したのは振り角よりも等時性であり、そのためロレックスのムーブメントには、振り角が280度、場合によっては250度しかないものも存在した。自社製ムーブメントの開発が盛んになりだした頃、各社はロレックスの設計思想に対して懐疑的だった。しかし彼らはやがて、ロレックスの正しさを認識することになる。

結果、今の設計者たちは、ロレックス同様、注意深く振り角を抑えるようになった。かつて振り角至上主義の先駆けだったブライトリングでさえも、現在の振り角は280度から300度というから大きな変化だ。もっともそれを可能にした、設計思想の進化を述べねばならないだろう。かつてのムーブメントが振り角を上げざるを得なかった理由は、パワーリザーブが40時間程度しかなかったためだ。しかし主ゼンマイの進化などにより、現在のムーブメントは、パワーリザーブは70時間近くに延びた。つまりある程度の時間が経過しても、振り角が落ちにくくなったのである。であれば、振り角を無理に上げる必要はない。パワーリザーブの伸長と振り角の抑制には、明らかに因果関係がある。パネライが好例だ。

もうひとつの理由が、マルチバレルの普及である。1990年代の後半、いくつかの時計メーカーの設計者は、香箱の数を増やすと、振り角が落ちにくくなることを〝再発見〞した。以降現れたマルチバレルのムーブメントは、多かれ少なかれ、その思想の影響を受けたものだ。ショパールのクアトロこと「LUC9.96」や、カルティエの1904-MCなどが、好サンプルだ。事実、それぞれの設計者は、マルチバレル化のメリットとして、振り角が落ちにくいことを挙げている。

では振り角をめぐる思想は、今後どう変わるのか。今後も振り角は、振り当たりを起こさない程度に抑えられるだろう。しかしいっそうの高精度を目指す各社は、振り当たりを起こさないギリギリまで、振り角を上げようと試みるに違いない。

自動巻きはリバーサー式からラチェット式へ

もうひとつ、ここ10年で大きく変わったものには自動巻き機構があるかつて多くのメーカーは、その自社製ムーブメントに、ETAやロレックスと同じ切り替え伝え車式の自動巻きを与えようとした。しかし今や、リシュモン グループ傘下のメーカーを中心に、新しい自動巻き機構が採用されるようになった。それが、セイコーのマジックレバーである。

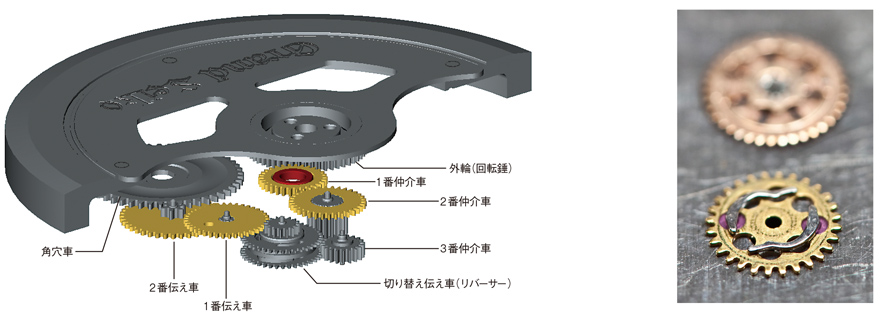

切り替え伝え車(リバーサー)を使うことで、ローターの左右回転を一方向に整流するシステム。正方向では切り替え伝え車に内蔵された切り替え爪が内側の凹みに噛みあってリバーサーがロック。逆回転では切り替え爪が凹みを滑ってリバーサーをロックしない。歯車と小さな爪だけで構成されるため、コンパクトなうえ大量生産に向く。ただしリバーサーの慣性を小さくしないと巻き上げ効率が悪く、一方で小さすぎると部品が摩耗しやすい。

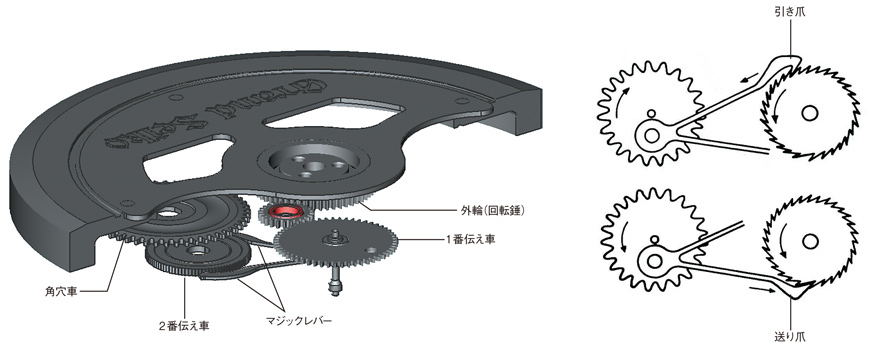

ローターの回転運動を、左右の爪の前後運動に変換してゼンマイを巻き上げるのがラチェット式である。これはセイコーの9S55が採用するマジックレバー。現在、セイコー以外の高級メーカーも採用する自動巻き機構だ。他の自動巻きに比べて歯車の数を減らせるため、油が切れたり、部品が摩耗しても巻き上げ効率が落ちにくい。一方で横方向にスペースが必要なうえ、理論上は巻き上げない角度が存在する。そのためきちんと設計しないと巻き上がらない場合がある。

一時期、時計メーカーと愛好家を巻き込んで起こった片巻き・両巻き論争。たちまち収束した理由は、勝敗がついたからではない。時計メーカーが、自動巻きの優劣を決めるのは設計だけでなく、部品の精度が関係することに気付いたからである。設計だけを言えば、今やどの時計メーカーも、理論上は完璧な自動巻きを作ることができる。しかし実際そうならなかった理由は、多かれ少なかれ、巻き上げ機構に問題を抱えていたためである。とりわけ、両方向巻き上げ式の自動巻きについてはそう言えた。

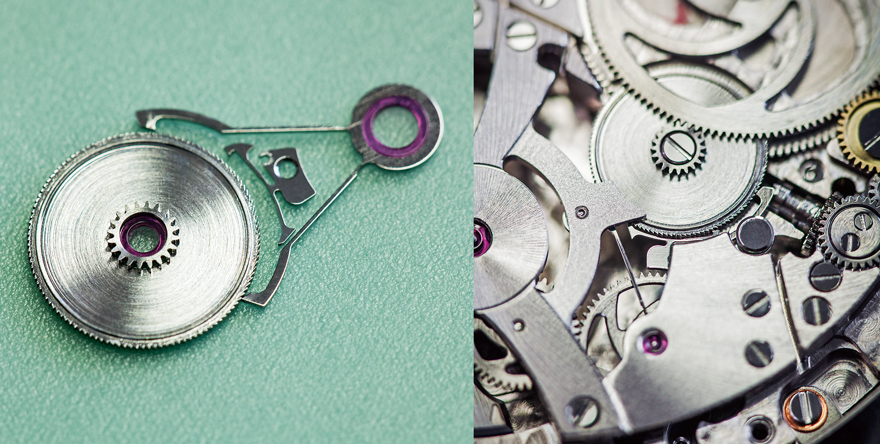

長らく両方向自動巻きのスタンダードだったのが、歯車だけで両方向の切り替えを行う、いわゆる切り替え伝え車式(リバーサー式)の自動巻きだった。採用するメーカーは、ロレックス、セイコーの一部機械式、ETAなど枚挙にいとまがない。リバーサー式の自動巻きは、大量生産に向くうえ、設計が良ければ、理論上の巻き上げ効率は非常に高かった。反面、リバーサーには、加工精度が低いと巻き上げないという問題があった。またリバーサーを大きく作ると、耐久性が上がる反面、慣性が大きくなるため巻き上げ効率は下がり、小さく作ると慣性が小さくなるため効率は改善されるが、耐久性は悪くなった。時計メーカーの設計者が考えていたほど、リバーサーの設計・製造は容易ではなかったのである。

歯車メーカー、DPRM社の社長を務めるパスカル・デュボアはこう語る。「リバーサーの設計・製造は簡単なように思えますが、実は大変に難しいのです。新規メーカーが取り組めるほど容易なものではありません」。事実、リバーサー式の自動巻きで知られる某大メーカーも、製造はDPRMに委託しているとのこと。

容易に作れ、効率に優れるはずのリバーサー。しかしそれが自動巻きのボトルネックになることを、各メーカーの設計者たちは思い知らされた。対して彼らは、リバーサー式ではない両方向自動巻きを模索することになった。それはリバーサーよりも簡潔で、つまりは作りやすいものであるべきだろう。

スイスメーカーの誰がいつ、「マジックレバー」に着目したのかは分かっていない。これは爪で歯車を巻き上げるラチェット式自動巻きの一種で、極めてシンプルな構造を持っていた。類似の機構にはロンジンの19AS、パテック フィリップの12-600AT、IWCの85系などがあるが、セイコーのマジックレバーは部品点数が極端に少なく、構造も簡潔だった。そのため爪を強固に作れば、リバーサー式のように経年劣化で巻き上げなくなることもほとんどなかった。

誰が着目したのかは不明だが、大々的に採用したのはリシュモン グループだ。筆者の知る限りで言うと、今やその傘下にあるカルティエ、ピアジェ、パネライなどが、自動巻き機構にリバーサーではなく、セイコーと同様の〝マジッククリック〞を採用する。リシュモン グループ外でも、アジェノー製のマイクロローターや、タグ・ホイヤーのキャリバー01の自動巻き機構はマジッククリックだ。

正直、スイスの時計業界には、セイコー式の自動巻きの採用に否定的な声が少なくない。しかしラチェット式、もっと言えばマジックレバーの簡潔なシステムがもたらす高い巻き上げ効率は、今後ますます必要とされるだろう。