LVMHグループと言えば、ルイ・ヴィトン、ブルガリ、ウブロ、タグ・ホイヤーにゼニスなどを擁する、世界有数のラグジュアリーグループだ。そんな同グループは現在、時計のメンテナンスに力を入れるようになった。証明するのは日本の本拠地であるLVMHウォッチ・ジュエリージャパンのカスタマーサービスセンター。時計を作れるほどの設備と人員は、ただただ圧巻だ。

Photographs by Masahiro Okamura (CROSSOVER)

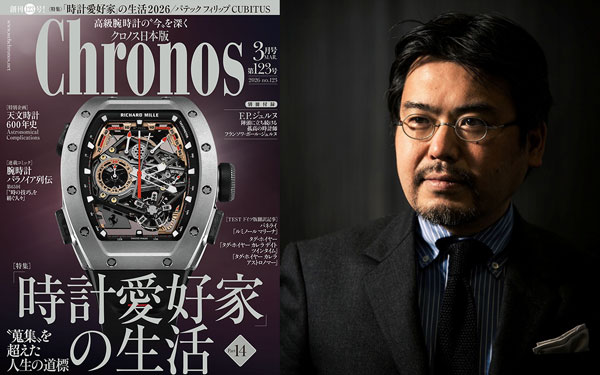

広田雅将(クロノス日本版):取材・文

Text by Masayuki Hirota (Chronos-Japan)

[2025年8月12日公開記事]

大きく進化したLVMHグループのカスタマーサービスの現場

東京の東陽町にあるLVMHウォッチ・ジュエリージャパンのカスタマーサービスセンターは、世界各地にあるアフターサービスセンターのロールモデルと位置付けられている。これは他社(グループ)も同じだが、LVMHグループは日本を世界の標準と明確にしている。現在ここでメンテナンスを行うのは、LVMHグループ各社のブルガリ、ウブロ、タグ・ホイヤー、ゼニス、ショーメ、ディオールの時計だ。加えて、ブルガリやショーメ、フレッドのジュエリーを修理するほか、刻印なども行っている。

このサービスセンターの大きな特徴は、時計が作れるほどの設備がそろっていること、そして人材のスキルが高いことだ。そもそも、日本人の時計師とその修理技術は世界的に評価が高い。各社(グループ)が、日本のサービスセンターを世界的なロールモデルにしたがる理由だ。加えてこのサービスセンターは、組織を見直すことでさらに全体の底上げを図った。きっかけとなったのは、カスタマーサービスディレクターに林繁氏が就任して以降のこと。長年、ブライトリングのメンテナンス部門を牽引してきた彼は、「ブライトリングと言えば優れたメンテナンス」という評価を打ち立てた立役者のひとりである。そんな彼は、LVMHウォッチ・ジュエリージャパンサービスセンターの責任者となって以降、上司である取締役COOのジュリー・ブルジョワ氏、そして現場のスタッフとともにサービスセンターの在り方を変えていった。

変わった点は枚挙にいとまがないが、大きくはふたつである。ひとつはメーカーごとに分かれていた時計師の移動を自由にすることで、時計師のスキルを高め、メンテナンス期間を大きく短縮したこと。また、タグ・ホイヤーの本国からの指示でもあったが、ケースとムーブメントを合わせる行程(ケーシングという)を切り分けたことだ。この切り分けによって、ムーブメントや外装の修理に携わるスタッフの負荷を減らした。こういった細かな改善を重ねることで、顧客はもちろん、スタッフにとってもより良い環境となったわけだ。事実、あるスタッフは筆者に対して「今の組織は言いたいことが言える」と述べた。

人員、設備ともにハイレベルなLVMHサービスセンター

非常に高いレベルを誇るLVMHウォッチ・ジュエリージャパンのサービスセンター。しかし、メンテナンスの行程自体は他社とまったく同じである。預かった時計を分解し、洗浄し、再び組み上げる。傷んだ部品があれば傷を取ったり、交換したりするのも同じだ。しかしこのサービスセンターは、ジュエリーも扱う点が大きく異なる。ちなみに今の時計は、10年前とは比較にならないほど、外装の仕上げに求められる水準が高くなった。消費者の要求が厳しい日本市場ならなおさらだ。しかし、ジュエリーの仕上げに求められる水準は、そもそも時計のそれよりもう一段上なのである。つまり、常時ジュエリーのメンテナンスも行うLVMHウォッチ・ジュエリージャパンのサービスセンターはさらに一段上のレベルにある、と言ってよい。加えて、極めて複雑な造型を持つブルガリや、新素材を好むウブロのメンテナンスを手掛けることで、その水準はさらに引き上げられた。

現場取材で分かった“本気度”

預かった時計は外装とムーブメントに分解され、外装部品はまず洗浄に回される。面白いのは、時計の状態に応じて、洗浄する溶剤を厳密に分けていること。施す処理に応じたラベルを貼ることで、ヒューマンエラーを防ぎ、手早く処理ができるようにしている。LVMHウォッチ・ジュエリージャパンのサービスセンターで際立つのが、徹底した整理整頓に加えて、作業をしやすくするこういった一手間だ。数をこなす大サービスセンターならではのノウハウか。

丁寧に洗浄された外装部品は、磨きの行程に回される。担当するのはほとんどが宝飾学校の卒業生。そして普通の時計さえも、なんと4種類のバフを併用して、外装の小傷を取っていく。大グループのサービスセンターらしく、この行程での設備もかなり充実している。まず目を引いたのは最新のレーザー溶接機。同じ素材を使って、外装の凹みを埋める機械だ。普通は貴金属製の外装に対して行うが、「(ここでは)ステンレススティール素材の穴埋めも行います」とのこと。つまり、ベゼルを痛めた「ブルガリ・ブルガリ」の時計も、新品同様に戻せるわけだ。また、ケース工場にしか見られないベルトサンダー(布ヤスリ)があるのも、このサービスセンターならではと言えるだろう。パネライなどのマニュファクチュールで見た仕上げの機械を、まさか日本の修理工房で見るとは予想外だった。

ムーブメントの修理体制も充実している。ウブロはハイエンドなモデルとサファイアケース以外は国内でメンテナンスが行えるほか、タグ・ホイヤーのトゥールビヨンも2名が組める体制となっている。発売から数年はスイス本社で修理する必要があるものの、それ以外のモデルは、基本的には国内で整備できるようになっている。

LVMH Watches & Jewelry ウォッチメイキング アカデミーの併設

このサービスセンターの一角に、今年4月に開設された「LVMH Watches & Jewelry ウォッチメイキング アカデミー」がある。webChronosでもレポートしたとおり(参考:http://www.webchronos.net/features/137724/)、このアカデミーは将来の時計師候補を社員として雇用し、2年の教育によって時計師として育て上げるというものだ。そもそもはタグ・ホイヤーで企画されたプログラムだったが、規模を拡大し、内容をより進化させたうえで、LVMHグループ全体の取り組みになった。2025年の第一期生として加わったのは2名の新人。いずれも工業高校の出身で、そもそものスキルは極めて高いと林氏は語る。

林氏いわく「もともと、アカデミーのスペースに割り当てられていたトレーニングルームは別の場所にありました。しかし、タグ・ホイヤー本国のアフターサービスディレクターが来日した際に、自然光を取り入れられ、かつ、より(サービスセンターとの)アクセスのよいコーナーの方が良いと提案してくれ、急遽窓際のスペースを確保しました」。サービスセンターと隣り合わせになった結果、技術者がふらっと立ち寄ったり、新人たちと一緒にお昼を食べに行くようになったという。

取締役COOのブルジョワ氏は「どう作るかを学ぶのがスイス、対してこのアカデミーではどう直すかを学ぶ」と明言する。そのため、カリキュラムが進むと、2名の新人はトラブルの処理やオーバーホールなども行うようになるとのこと。また実務と理論の両立を目指すこのアカデミーでは、座学だけでなく、積極的に時計を触らせる姿勢を取っている。取材時には、ヒゲゼンマイをカットして、テンプの振動数を合わせ込むという作業を行っていた。

メンテナンスの現場で感じたLVMH大化けの予感

ますます重要性を増す時計のメンテナンス。メーカーも顔負けの設備と、充実した人員をそろえるLVMHウォッチ・ジュエリージャパンのサービスセンターは、同グループの時計に対する本気度を示すものだろう。そしてメンテナンスを惜しまない時計メーカーは伸びる、という時計業界の定説に従えば、LVMHグループの各社は、今後大化けするに違いない。時計メーカーの実力とは、修理の現場を見れば一目瞭然なのである。

ちなみに、同社では実務経験のある技術者も募集中とのこと。興味のある読者は、下記の窓口に問い合わせてみてほしい。

人事担当・古戸

yumiko.furuto@jp.lvmhwj.com