機械式時計には、さまざまな複雑機構が存在する。この機構のうち、トゥールビヨンに憧れている読者も少なくないだろう。複雑機構の象徴ともいえるトゥールビヨンが、どのような経緯で発明され、どういった仕組みを備えているのかを見ていこう。併せて、現行品の搭載モデルについても紹介する。

トゥールビヨンとは?

一般的にムーブメントから独立した円状、もしくは球体のパーツが回転している様子が見られるなら、それがトゥールビヨンだ。このトゥールビヨンを搭載したモデルは高価なものも多い。

まずはトゥールビヨンの歴史について見ていこう。

世界三大複雑機構のひとつ

トゥールビヨンは、ゴング等の音で時刻を知らせるミニッツリピーターや、一定期間、手動でのカレンダー調整を要しない永久カレンダー(パーペチュアルカレンダー)とともに「世界三大複雑機構」のひとつとして知られている。近年は工作機械の発達によって、手掛けるブランドが増えてきたとはいえ、トゥールビヨンは熟練時計技師の技術と長い製作期間が必要であることから稀少性が高く、搭載モデルの価格も高額となる傾向がある。

そんなトゥールビヨンの発明者であるアブラアン-ルイ・ブレゲ(1747-1823)が生きた18〜19世紀初頭は、時計といえば置き時計や掛け時計が主流であり、携帯式時計として懐中時計を使用していた時代である。トゥールビヨンは、携帯しているうちに時計の向きが変わっても高い精度を保つことを目指して発明された機構であった。

トゥールビヨンの歴史

アブラアン-ルイ・ブレゲがトゥールビヨンを発明し、特許を取得したのは1801年6月26日である。

誕生の背景には懐中時計にかかる重力の存在がある。懐中時計は上着のポケットに入れるのが一般的だが、そうすると時計には一定の方向に重力がかかることになる。時計には円運動するパーツが多いのだが、つねに同じ方向に負荷がかかると偏心状態になり、これを要因として精度が落ちるのだ。この解決を目指して開発されたのがトゥールビヨンである。

とはいえこの複雑機構は実現が難しく、実際に商品化されたのは1805年だった。アブラアン-ルイ・ブレゲが死去する1823年までに販売されたトゥールビヨン搭載モデルはわずかに35本であることも、製造の難しさの証左だろう。

その後、数々の技術者たちが再現を試みるも、トゥールビヨン自体が大きく、重くなり、かえって精度を狂わせる原因となって、満足な結果を得られなかった。

トゥールビヨンが時計史に返り咲くのは、1983年、時計ブランドとしてのブレゲによってである。

機械式時計と比べて圧倒的に高精度なクォーツ式時計にシェアを奪われていたスイス時計産業は、トゥールビヨンを象徴として、機械式時計のブームを再熱させていく。

トゥールビヨンの仕組み

トゥールビヨンは、製作するマニュファクチュールによって多彩なバリエーションがある。ここでは動力とエスケープメントに関する基本構造について紹介しよう。

トゥールビヨンの機構

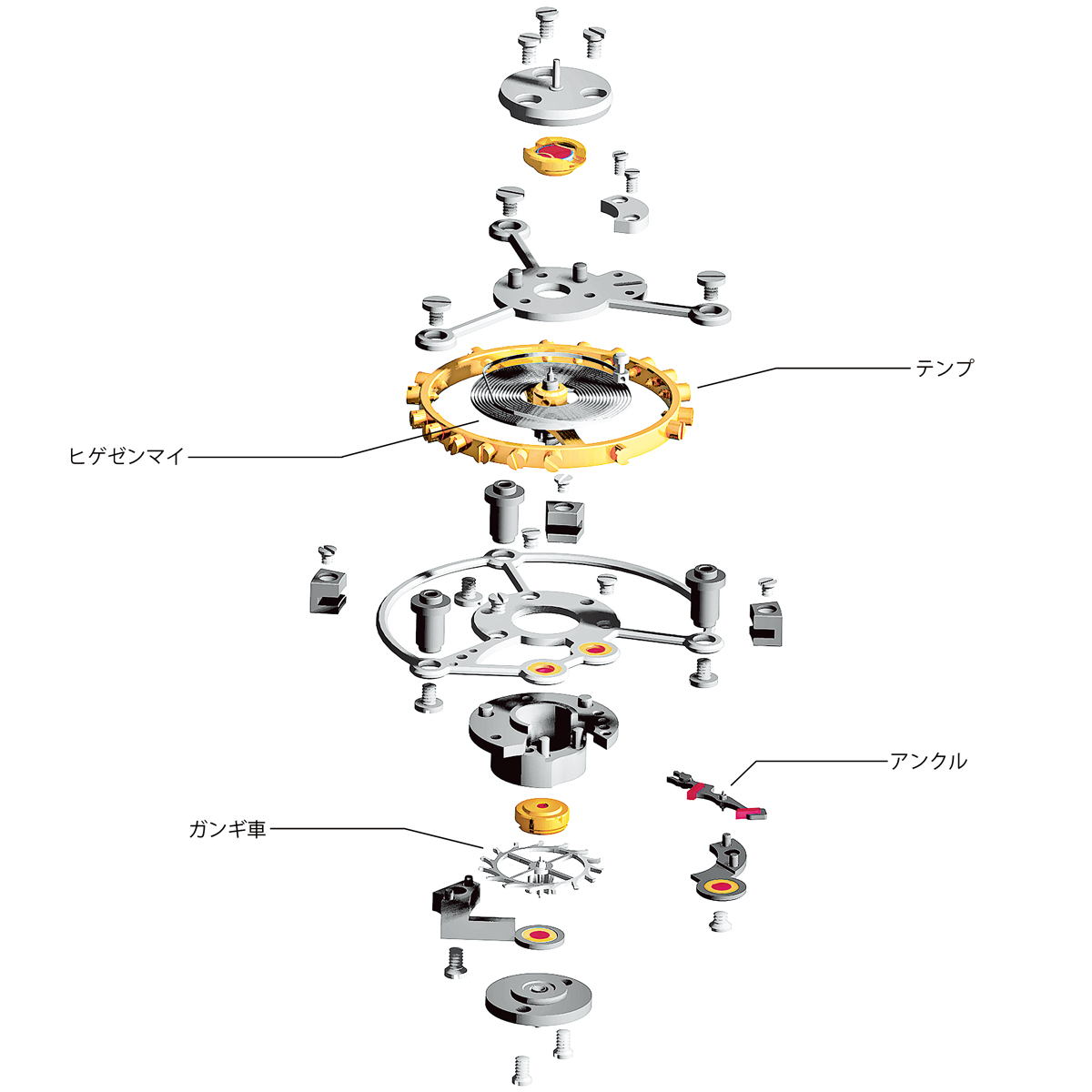

トゥールビヨンは、ヒゲゼンマイ、アンクル、テンプ、ガンギ車などによって構成される調速機と脱進機を、キャリッジと呼ばれるパーツ内にまとめたものだ。キャリッジは1分に1回という規則的な周期で回転するようになっている。

これにより垂直方向の重力を分散させ、精度を保つ。

これがトゥールビヨンの基本だが、モデルによって細部が異なる場合がある。

一般的な機械式ムーブメントとの違い

一般的な機械式ムーブメントでもヒゲゼンマイ、アンクル、テンプ、ガンギ車は使用されているが、それらはすべて固定されている。しかしトゥールビヨンではキャリッジによって一体化していない。

トゥールビヨンの場合は、キャリッジが、1分間に1回転といった速度でゆっくりと回転する。トゥールビヨンが搭載されるほぼすべてのモデルで、この動作が鑑賞できるようにスケルトン仕様になっている。

一般的な機械式ムーブメントにもスケルトン仕様のモデルは存在するが、このような独特な動きを鑑賞することはできない。

腕時計におけるトゥールビヨンの必要性

ブレゲ創業230年である2005年に登場した「クラシック トゥールビヨン 5317」。以来、ブレゲ定番のトゥールビヨンのひとつに数えられるロングセラーモデルだ。クル・ド・パリ、ソレイユといったギヨシェ彫りやブレゲ針といったクラシックな意匠も楽しめる。直径39mm、厚さ11.15mmというサイズと約120時間というロングパワーリザーブで、実用性も高い。自動巻き(Cal.587DR)。32石。2万1600振動/時。18KRGケース(直径39mm、厚さ11.15mm)。3気圧防水。2187万9000円(税込み)。(問)ブレゲ ブティック銀座 Tel.03-6254-7211

トゥールビヨンは、長時間ポケットに入れている懐中時計を想定した機構だ。縦方向の重力制御には効果があるが、そもそも腕時計では“腕が動く”ことにより、重力は分散される。

時計の向き(姿勢)に伴い、重力によって生じる精度の誤差を姿勢差といい、腕時計は装着しているだけでこと姿勢差による影響が少なく、実際のところトゥールビヨンは不必要といってもよい。

しかしトゥールビヨンは、機械式時計の心臓部ともいえる調速機・脱進機に関わる機構であり、その動作自体に面白みがある。

製品として実現することの難しさと、審美的な側面から、機械式時計の魅力を表現するのに象徴的な複雑機構として、高いニーズを獲得しているのだ。