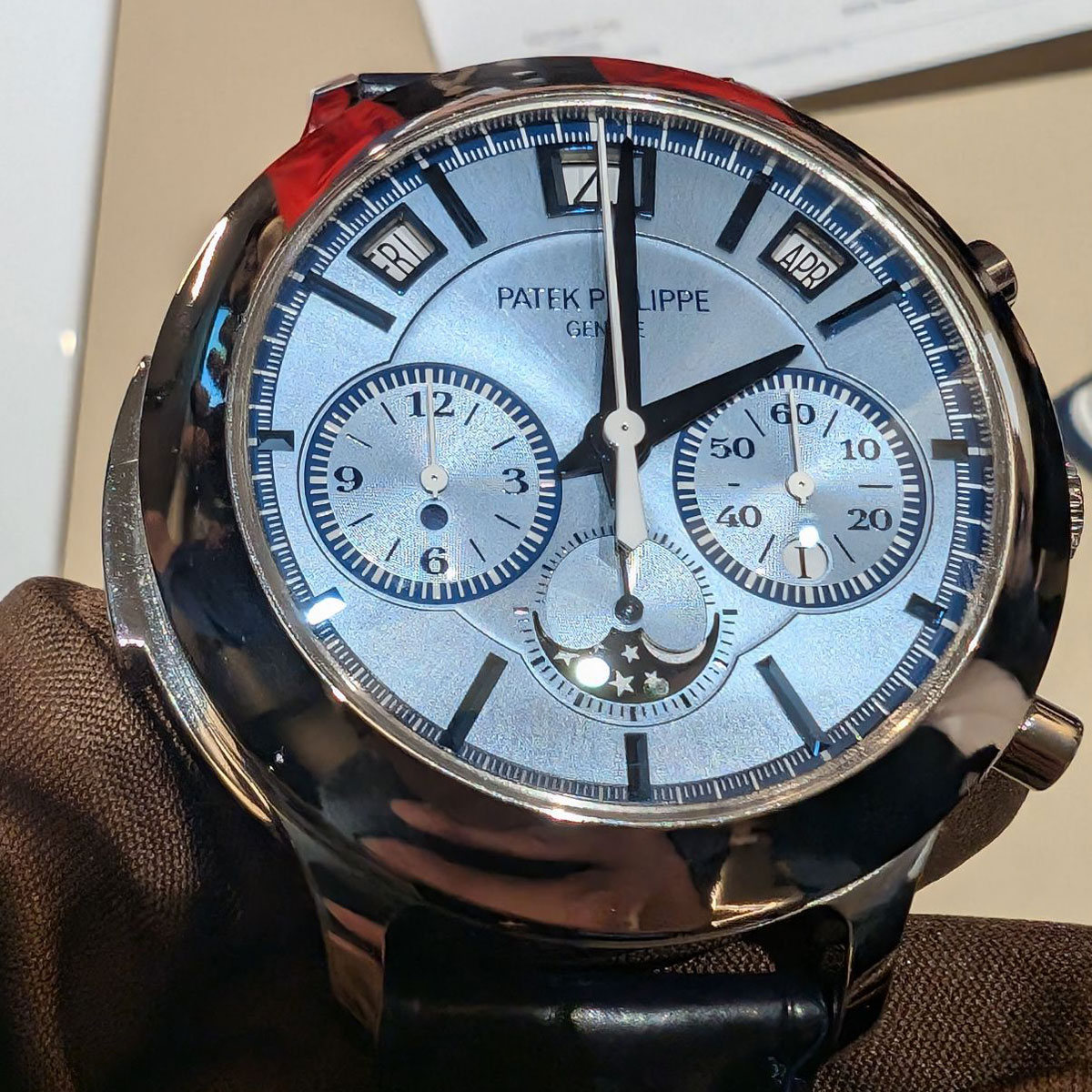

パテック フィリップが2025年に発表した、アイスブルーダイアルを備えた「グランド・コンプリケーション」Ref.5308を深掘り。この超複雑機構で見るべきは、スプリット秒針付きクロノグラフの課題に挑んだ、ふたつの新しい技術である。

Text by Hiroyuki Suzuki

[2025年4月22日公開記事]

トルクマネジメントを徹底させたカドラプル・コンプリケーション

2023年にパテック フィリップが東京で開催した「ウォッチアート・グランド・エキシビション」。そこで先行発表されたカドラプル・コンプリケーションが、今年のウォッチズ&ワンダーズ ジュネーブで新たに現行コレクションに加わった。2023年の「グランド・コンプリケーション」Ref.5308Pは、プラチナケースにサーモンピンクのダイアルを組み合わせ、生産本数はわずか15本。対して新作の「グランド・コンプリケーション」Ref.5308Gは、ケース素材を18Kホワイトゴールドにスイッチし、爽やかなアイスブルーのダイアルを組み合わせている。

自動巻き(Cal.R CHR 27 PS QI)。2万1600振動/時。パワーリザーブ約48時間。18KWGケース(直径42mm、厚さ17.71mm)。非防水。1億9588万円(税込み)。

ルーツは2011年発表のRef.5208

このモデルの直接的なルーツとなるのは、同社初のクロノグラフ付きトリプル・コンプリケーションとして2011年に発表された「Ref.5208」だ。搭載される複雑機構は、ミニット・リピーターと瞬転式の永久カレンダー、そしてシングルプッシュ・クロノグラフ。ベースムーブメントとなるマイクロローター式自動巻きのミニット・リピーターと、ダイアル側に配置される瞬転式永久カレンダーモジュールの間に、シングルプッシュ・クロノグラフのモジュールを挟み込んでいた。

スプリット秒針付きクロノグラフの「課題」

このクロノグラフモジュールを新規に作り替え、スプリット秒針の制御機構を組み込んだものが、Ref.5308が搭載する「Cal.R CHR 27 PS QI」となるのだが、Ref.5208用のムーブメントとは、トルクマネジメントの出発点から異なっている。長さはそのまま、厚みを増した主ゼンマイを搭載するため、香箱真を細く作り直しているのだ。一般的に言うならば、主ゼンマイの有効長を伸ばせば、ほどけ切るまでの持続時間が長くなり、幅や厚さを増やせば主ゼンマイ自体が強くなり、すなわちトルクが増大する。長さを変えずに厚みを増したということは、パワーリザーブを維持したまま、重い付加機構を動かそうという意思の表れだ。

では、それほどまでに重い付加機構とは何か? 言うまでもなくスプリット秒針とその制御機構である。パテック フィリップのスプリット秒針付きクロノグラフは、従来から秒クロノグラフ車と秒スプリット車の連結を切り離すアイソレーター機構を備えていたが、これはスプリット秒針停止時に、積算輪列に無用な負荷をかけない半面で、ハートカムとスプリット制御用のレバーを車に載せて、回転させ続けるもの。要するに、クロノグラフ作動時に回転する秒クロノグラフ車や秒スプリット車自体が重いのだ。これでは相当量のトルクを消費してしまうだろう。つまりテンワの振り落ちが起こって、時計としての精度が落ちるのだ。従来、パテック フィリップが用いてきたアイソレーター機構には、秒針規制バネが設けられていたから尚更だ。

課題解決のキーパーツは「水平クラッチ」と「アイソレーター」

Ref.5308が装備するスプリット秒針付きクロノグラフは、この問題に真っ向から取り組んだ、新型の水平クラッチとアイソレーターが搭載されている。まずクラッチ機構だが、これは遊動車をUV-LIGAで成型したニッケル-リン合金(これもインハウス製だ)に置き換え、遊動車と秒クロノグラフ車のアガキ(編集部注:パーツ同士の隙間のこと)を完全に制御することで解決している。そのため、針飛びが起こらず、規制バネも不要となったことでトルクロスも減った。同様の手法はすでに同社製クロノグラフに用いられているが、今回のRef.5308用の遊動車では、歯形が従来のものとは異なっている。

さていよいよ注目の新型アイソレーター機構だが、これは完全に従来タイプとは別モノだ。従来型を仮に「3層のシングルクランプ式」とするならば、新型は「2層のダブルクランプ式」だ。まず従来型では、ハートカムが取り付けられた秒クロノグラフ車に秒スプリット車を重ね、その上にレバー機構を設けたアイソレーター車(隔離車)を置いていた。シングルクランプは、秒スプリット車を挟んで固定しながら隔離レバーを連動させ、ハートカムと秒スプリット車の連結を切り離していた。

新型アイソレーターでは、ハートカム付きの秒クロノグラフ車はそのまま、アイソレーター車に設けられていたレバー機構を秒スプリット車に移し、アイソレーター車自体を省略しているのだ。ダブルクランプの採用は、一対が秒スプリット車の回転を止めつつ、もう一対で隔離レバーを開き、ハートカムとの連動を解除するためだ。両者を直接比較したわけではないが、基本的な構造が3層から2層へと変わっているのだから、パーツの重量的にもきっとシェイプされているのだろう。クランプが一対増えているものの、これは主ゼンマイのトルクで回転させる部分ではないから、伝達トルクの管理にはまったく影響がない。ケースの厚さも17.71mmにまで抑えられており、スプリット機構の追加が、それほどケースボリュームの増加にはつながっていないことが理解できる。

限定ではなく、現行ラインナップとして発売

重い付加機構を動かすために主ゼンマイの構成から見直し、水平クラッチにUV-LIGA製の歯車を用いることで、針飛びと伝達トルクのロスを同時に解決。そこに部品構成を最適化した新型アイソレーター機構を盛り込むことで、同社のトルクマネジメントは一段高いところに昇華したと言えるだろう。

おそらく年間の生産数は極めて少ないだろうが、この超複雑機構を限定ではなく、現行ラインナップに加えてきたあたりに、パテック フィリップの自信が見えてくるのだ。