ロンジン初のデュアルタイムウォッチが誕生してから100年を迎えた2025年、その記念モデルとしてリリースされた「ロンジン スピリット Zulu Time 1925」。時計ライターであり、時計愛好家でもある堀内俊が、自身の造語である“インダストリアル系”ウォッチという観点から、「最上級の工業製品」「非の打ち所がない優秀な時計」と評するこの新作モデルを、つぶさにレビューしていく。

Photographs & Text by Shun Horiuchi

[2025年8月23日公開記事]

「ロンジン スピリット Zulu Time 1925」を着用レビュー

今年3月に行ったインプレッションで“インダストリアル系”ウォッチという枕詞を勝手に提唱しつつ、その極北と絶賛したオメガの「コンストレーション」(記事:https://www.webchronos.net/features/132793/)。今回の「ロンジン スピリット Zulu Time 1925」は、そんな“インダストリアル系”ウォッチの高みを必然的に想起させるほどの出来栄えだ。

こんなことを今回強く思ったロンジン スピリット Zulu Time 1925。外装、機能、精度などあらゆる面でまったくスキがなく、スウォッチ グループという巨大資本の力をまざまざと感じる完成度の高さである。もはや「資本の暴力」的な印象すら抱いたこの腕時計は、まさに万人にお勧めできる優等生であり、デザインやディテール、それに何よりパッケージが素晴らしく、自ら欲しいと思ったくらいだ。

なお、本作はロンジン初の第2時間帯を表示するデュアルタイム搭載の腕時計100周年を祝う、特別なモデルである。

現在のロンジン スピリット Zulu Timeは2022年からラインナップされ、直径42mmと39mmのケースサイズで展開されている。サイズや文字盤のバリエーションがいくつかあり、チタンケースのモデルもある。基本はすべてソリッドバックモデルであるが、今回のロンジン スピリット Zulu Time 1925では初めてサファイアクリスタル製バックが採用されたことも大きな特徴と言えよう。

18KローズゴールドGC200のベゼルを持つ、ブランド初の第2時間帯を表示するデュアルタイムウォッチの誕生から、100周年を記念したモデル。自動巻き(Cal.L844.4)。21石。2万5200振動/時。パワーリザーブ約72時間。SSケース(直径39mm、厚さ13.5mm)。10気圧防水。64万2400円(税込み)。

光を意識したデザインとディテール

デザインそのものは好き嫌いの範疇に入る要素と考えられるが、それでも強く印象に残る部分から論じていきたい。

文字盤に凝らされた工夫

まずはマットブラックに仕上げられた文字盤。一瞥してベンタブラックかと思ったほどの漆黒であり、あらゆる光を吸収してしまうかのようである。文字盤上に配されたロンジンの“Winged Hourglass”、Zulu Timeを印象付ける五つ星、さらにはアプライドによって浮かび上がるアラビア数字のインデックス外周はすべてローズゴールドカラーで、白い部分は蓄光塗料である。6時位置にはデイトウィンドウが存在し、白く浮き上がる数字のベースは文字盤同様のマットブラックだ。デイトウィンドウの存在が主張されていないデザインにもかかわらず日付そのものが非常に見やすく、機能とアピアランスが高度に成り立っており、デイト不要派の私も、本作にはあった方が良いと思う。

アラビア数字インデックスの外側には小さなダイヤ型の蓄光塗料を施したインデックスが存在し、ミニッツトラックに食い込んでいるデザインだ。秒針の先端部にもダイヤ型の蓄光塗料があり、ちょうどこのダイヤ型インデックスの上を飛び続けることになる。このあたりのデザインの連続性は秀逸だと感じた。時分針はいわゆるペンシルハンドできれいな蓄光塗料が載っている。

特筆すべきはGMT針である。ローズゴールドの先端部に対して中ほどまではマットブラックの塗装であり、先端部だけが浮き上がって見える効果がある。文字盤外周のミニッツトラックは一段浮き出ており、この段差部分は細いローズゴールドカラーの鏡面だ。ここは正面方向からインデックスや針に光を当てた際には、あまり主張せずに文字盤に沈み込むが、文字盤を斜で見れば光を反射してその存在を主張する。マットブラックの文字盤は、角度によってどこを光に反射させるかを司っており、決してうるさくなく、かつ地味すぎることもない。

この一段高いミニッツトラックは、文字盤の見返しの高さを減じる効果もある。センターから生える4本の針が存在するGMTウォッチは、文字盤から最上段の秒針まで高さがあることから見返し部分が厚くなり、チープになりがちである。高級機では針間を詰めることが可能であろうが、この価格帯では難しい。

本作はこの課題を、一段浮き出たミニッツトラックの存在で解決している。最下段に位置する針は短い時針であり、ミニッツトラックの内側で回転できる。GMT針・分針・秒針はいずれも文字盤外周までリーチする長さで、この3本がミニッツトラック上を回転する。この構造によって、見返し部分の高さを針3本分に抑えているようで、実にうまい処理だと思う。

6を除く11個のアラビア数字インデックスの水平面はすべて文句なくツライチであり、ローズゴールドカラーの4本の針がマットブラック上にとても映える。光源を使ってこれらに光を反射させて見てほしい。漆黒の文字盤上に浮かび上がるローズゴールドカラーのパーツはとても魅力的で、この光を制御するかのようなデザインがいかに効果的か分かるだろう。その効果は成功している。

文字盤の外周には、両方向に回転可能な24時間表示ベゼルが搭載される。インナーリングは18KローズゴールドGCであり、精緻なサーキュラーブラッシュ仕上げでギラつかず、仕上げもよく考えられていると思う。ベゼルそのものはおそらくプレスによる製造で、表面はきれいに磨かれており、ローレットの間の肌は荒れておらず均一である。

“インダストリアル系”ど真ん中なケースの出来栄え

特筆すべきはケースの出来である。やはり(勝手に提唱する)“インダストリアル系”ど真ん中で、CNCマシンによって精密に削り出されているように見え、ラグの上面および端面、ケースサイドはとても精緻なサテン仕上げである。これはヘアラインではなく、CNC研削マシンによる仕上げと思われる。一般的に研削は、結果として表面に精緻なサテンのテクスチャーが付くが、そもそもは高精度な寸法や形状を得るための加工法であり、表面性状を整える目的の研磨とは異なる。ここはしばしば混同されるが、機械工学的な意味合いは異なるため留意されたい。

ケースデザインで秀逸と思ったのは、ラグ部分の角は大きめのCを取って鏡面としていることだ。結果としてこの鏡面でケースサイドとラグ面をうまく分離しており、ケース全体に表情を持たせることに成功している。サテンの研削面が稜線まであまりにシャープに見えるので、この鏡面部分もマシンで削りだし、仕上げレスでここまで持ってきている可能性がある。バフなら確実にダレるだろう。

ラグの裏面は円周方向の一般的な挽き目のようだが、キレの良い工具で仕上げたであろうことがよく分かる精緻で均質なものだ。

このように本作は、現代の多軸CNCマシン群の実力を発揮したパキパキのケースであると考えられ、最上級の工業製品と言えよう。人の手に依る工程の大きい部分を排除しているからこそできる仕上げのレベルであり、手仕上げ感はほとんどない。「手仕上げかマシンか」、これはもう両極端でどちらが良いとかそういうことではない。ただ超人的なマイスターによる手仕上げでも、このようなものが寸分たがわずに数を作れるかというと、非常に厳しいと思う。本作のケースは、そういうレベルに達している。

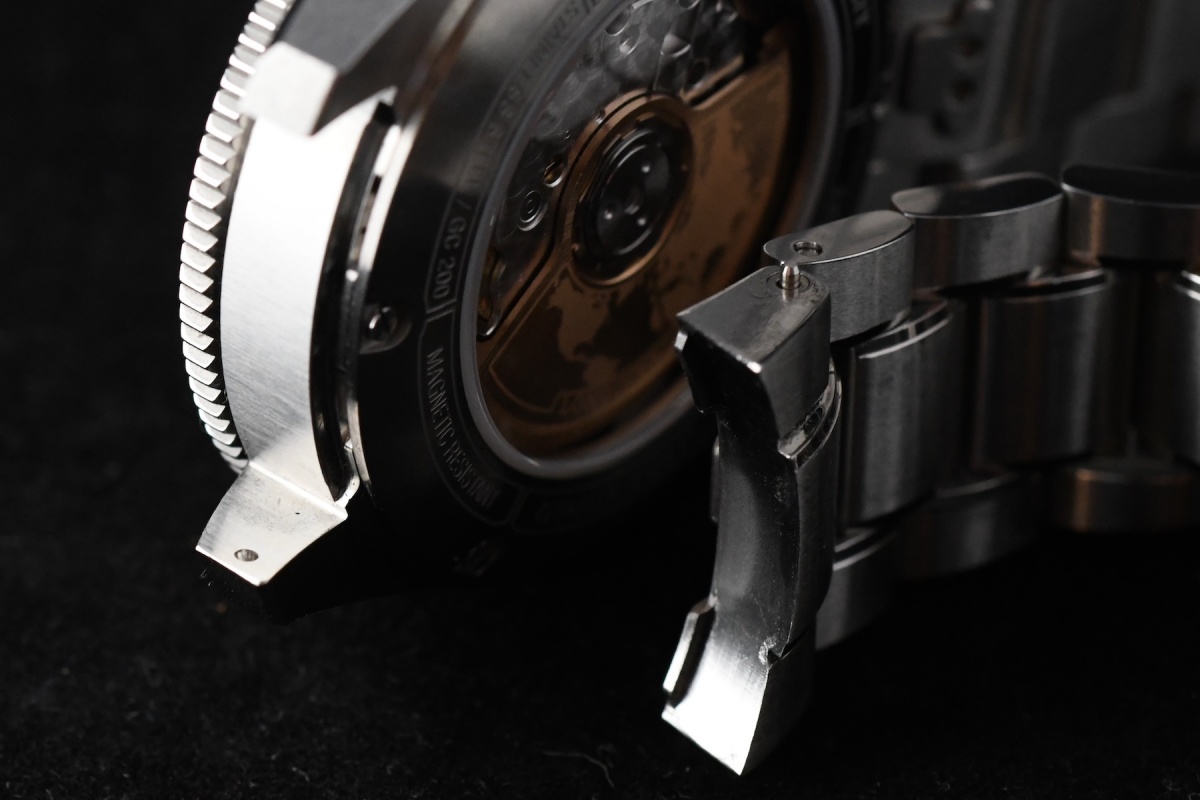

ケースバックはサファイアクリスタル製で、6カ所のねじ留めだ。サファイアクリスタルガラスがあるため一般的には厚くなるが、ステンレススティールのケースバックそのものは薄く、高さを抑えている。横から見るとむしろサファイアクリスタルガラスの面がケースバックよりわずかに突出しているくらいで、これが装着感に良い効果を及ぼしている。ただし、ケースバックがねじ留めの腕時計は一般的に汗などによりホコリが溜まりやすいため、こまめな清掃を心掛けたい。経年した腕時計は、この部分のネジ折れなどのトラブルを実際によく聞く。

リュウズは根元がテーパー状で、操作しやすい長めの形状をしている。リュウズの面はサンドブラスト加工されており、エンボスの“両翼の砂時計”が磨かれ、コントラストを生じて高級感がある。おそらくプレスで打ち抜いた際はすべて梨地で、エンボスの“両翼の砂時計”を後で磨いているかもしれないが、これも一発仕上げの可能性は否定できない。以前インプレッションしたオメガのコンストレーションのリュウズも似た仕上げであったことを思い出した。スウォッチ グループ内の同じサプライヤーが納品しているのかもしれない。

ブレスレットからも分かる「光を意識したデザイン」

ブレスレットはワンタッチで時計本体から着脱可能な機構が備わり、便利である。高い剛性も担保されている要因は、無垢のフラッシュフィットに、ケースのブレスレット側のサイドへと勘合する突起があり、このパーツの工作精度が高いためだろう。

ブレスレットは3連で、ロレックスの“オイスター”ライクだが、センターコマの両端に鏡面が施されている様は、ぱっと見オメガのようでもあるなど、ベーシックな意匠だ。ところが、本作は鏡面部分に段差を付けて磨くことで表現されているほか、左右のコマのセンターコマとの接点はテーパー状に削られたうえで磨かれており、ロンジン独自の仕上げと言えよう。

ブレスレットを時計正面から見ると、センターコマの両端の磨かれた部分が光を反射し、斜に見ると左右のコマのテーパー部分が光を反射するという意匠であり、ここも光を意識してデザインされているなと感じた部分である。サテンの精緻さは言うに及ばず、全体的な仕上げの質感はとても高い。

ブレスレットの厚さはヘッドの厚さ、重さに対して適切であり、バックル側にテーパーがかかっている。バックルの着脱機構は操作しやすく、かつ堅実な設計であり、左右のプッシュボタン表面は鏡面でサテンのバックルサイド面とコントラストが際立つ。バックルそのものは板曲げで加工されているが、天面とサイドが接する稜線部分に大きめのCを削って入れているようで、かつ磨かれているおかげで板曲げとは思えない質感を備えており、うまい設計、加工と言えよう。

デザインとディテールのまとめ

ディテールについてつらつらと記述してきたが、まとめると、①光を意識して考えられたと思われるデザインと、②高度な機械加工によって施された仕上げによってとても高い質感を得たケースやブレスレット、これらによって、本作はとても魅力的な腕時計になっているということだ。

ムーブメントと精度はいかに

本作に搭載されるムーブメントはCal.L844.4という自動巻きで、ロンジン専用となるETA SA製のムーブメントだ。毎時2万5200振動、すなわち毎秒7振動という珍しい振動数は、約72時間というパワーリザーブと主ゼンマイ、シリコン製ヒゲゼンマイなどの脱進装置への最適解なのであろう。

世界地図がエッチングされた自動巻きのローターはローズゴールドカラーであり、統一感と高級感がある。ムーブメントのバレルブリッジやバランスコックには、ひとつひとつが比較的大きめなペルラージュ装飾が、全面に施されている。この価格帯でこの仕上げは、頑張っている方だと思う。また、フリースプラングテンプが採用されており、4本のアミダ上に歩度調整用と思しきウェイトが存在する。

このムーブメントはCOSCによるクロノメーター認定を受けていることから、高精度が期待される。インプレッションに使用した個体は8日間連続して着用したうえで、就寝時は外して文字盤上やリュウズ上など、腕時計のポジションを変化させて実測してみたところ、累積誤差で+6秒と驚くべき精度をたたき出した。それも日々その進み具合が異なるわけでない。標準偏差は極めて小さく、ほぼコンマ数秒のプラスが毎日累積していっただけなのである。

加えて約72時間と、週末2日間を未着用でも時間が止まらないパワーリザーブを持ち、かつ耐磁性能も担保されていることは大きな利点であり、この点も前述したオメガの「コンステレーション」と同質の、極めて高い完成度を感じた。シリコン製のヒゲゼンマイについて筆者はやや抵抗感があるものの、このような超高性能をこの価格帯で実現していることと、スウォッチ グループという巨大コングロマリットであるがゆえ、将来のパーツ供給についても懸念は少ないと考えられることから、これはまったく「アリ」だと感じた。

性能に関してもはや文句はなく、よくよく考えると私が使っている幾多の時計の中でも、本作に比肩できる精度をたたき出したのは、ル・サンティエ帰り直後のジャガー・ルクルト「E168 ジオフィジック」くらいしかなかったことに気が付いた。これがミドルレンジの腕時計として量産されているというのは、改めて本当に凄いことである。

着用インプレッション

まず最初にこの腕時計と対面して感じたのは、漆黒の文字盤とローズゴールドのコントラストが美しいことであった。そのあと子細に見ていくと、それぞれの作りの良さに舌を巻いたのは前述した通りだ。

ブレスレットは予め調整されていたので手首にピッタリであり、時間を合わせてすぐに試用を始めた。バックルをはめると、ブレスレットは結構テーパードなことに気が付いた。ラグ幅の21mmからバックル幅にかけては、実に16mmまで細くなっている。この仕様は最近のトレンドとも合致するところで、テーパーをつけるほどドレス寄りな印象になるものの、ブレスレットそのものはそれなりに厚さがある無垢ゴマ使用であり、バックル部分も重厚だ。ブレスレットの各パーツはエッジがそれなりにシャープと感じたものの肌への攻撃性はなく、不快に感じたことも一切なかったし、バックルの脱着もイージーで、不用意に外れるといったこともなかった。

ヘッドすなわちケース部分の厚さは13.5mmであり、この数値はなんと、同シリーズのソリッドバックモデルと同様である。ケースバックはずいぶん作り込んで薄くしており、これは大いに評価できる。ただし、着用したのが猛暑の1週間であったため、サファイアクリスタル製のケースバックは汗で手首に張り付く。これは致し方ない。個人的に夏場は特に、ソリッドバックの方が着用感は好みであるが、搭載されたこの機械を見たいという気持ちも分からなくもない。

24時間ベゼルの操作は、適切なクリック感があり好ましいもので、意味もなく回転させたくなる。GMT機能の使いやすさは特筆もので、時針を1時間単位で簡単にプラスマイナスの操作ができる。驚くべきは日付が戻る方向にも連動していることで、この仕様で壊れないというのは安心感がある。

総じてとても使いやすい時計であり、かつ耐磁性能を持ち、この高精度を実現しているというのは、現在の日常使い時計として極めて優秀と言えるのではないか。

最後に腕時計のパッケージについての私的思考

ディテールの集合体がパッケージなのではない、と筆者は考える。作りたい時計が最初にあって、それを具現化する過程でディテールが定まっていくという考えだ。よってブランドや価格帯によって、それらの意匠や仕上げ水準は当然いかようにも変化するものの、それぞれのブランドアイデンティティーやリソースによって、自ずと定まってくるべきものかもしれない。このような考えに立って時計を見てみると、優れたパッケージの時計というのは一貫性があり、バランスが取れていると言えよう。こんなことを強く思ったのがこの「ロンジン スピリット Zulu Time 1925」である。

ディテールが優れていることは、現代のこの価格クラスでは前提であり、そうなると論ずるべきはもはやパッケージしかないのでは、とすら思わせる。もし今後、このような“インダストリアル系”のインプレッション依頼がまた来たら、ディテールについて当然書きはするものの、時計としてどうかというパッケージ論に帰結するのではないかという、ある種危惧のようなものすら抱いた。それほどこの時計は万人にお勧めできる、非の打ち所がない優秀な時計である。