ここ10年で大きく成熟した高級時計市場。牽引の担い手となったのは、2015年頃から始まったラグジュアリースポーツウォッチの一大ブームだった。質的な拡大を経て、いま目利きの時計愛好家たちは、ファッション性よりも未来に残る時計に関心をシフトさせている。ではどんな時計が未来の時計遺産たり得るのか? 著名なジャーナリストによる特別寄稿と、識者たちへの聞き取りで、過去と未来を繋ぐマスターピースの条件を浮き彫りにする。

Photographs by Takeshi Hoshi (estrellas), Masanori Yoshie, Yu Mitamura

ギズベルト・L・ブルーナー:文

Text by Gisbert L. Brunner

Cover Styling by Hidetoshi Nakato

Edited by Yuto Hosoda (Chronos-Japan), Hiroyuki Suzuki

[クロノス日本版 2024年9月号掲載記事]

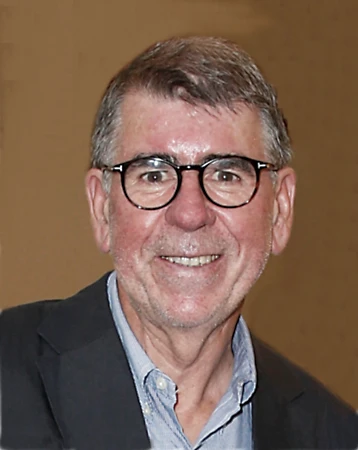

腕時計と時代の変化

ジャーナリスト、著作者。1947年、ドイツ、ゾルムス生まれ。バイエルン州学校局(文部科学省のような役所)に勤める傍ら、1981年から趣味として時計関連の記事を執筆し始める。現在は退官して執筆業に専念。「uhrenkosmos」主筆。近作『100 ICONIC WATCHES』の他、多数の著作を上梓する。

時間とはそもそも必然的に、絶え間ない変化を伴うものである。これは日常生活のすべての領域に影響を及ぼし、700年以上にわたり、機械的にまたは電子的に時間を計測してきた貴重な商品にも影響を及ぼす。1571年、英国女王エリザベス1世は、寵愛するレスター伯爵から時計付きのブレスレットを贈られた。これが、他の追随を許さないほどの感動を与えたタイムピースの前史の始まりである。

最初の本格的な腕時計は、1806年、パリのウォッチメーカーであり金細工職人でもあるエティエンヌ・ニトが、フランス皇后ジョゼフィーヌのために設計したものである。彼女はバイエルン王マクシミリアン1世の娘、アマーリエ・アウグステにこの腕時計を贈った。それは、ボアルネ・レウシュテンベルグのユージン王子との結婚を祝うものであった。腕時計の最初のシリーズは1880年ごろに製造された。士官用としてドイツ海軍が、ジラール・ペルゴに注文したものである。1930年ごろから、懐中時計よりも腕時計が多く販売されるようになった。

この全面的な勝利は、1970年代に普及した水晶振動子やミニコンピューター、近年の例ではスマートウォッチの勢いも止めることはできなかった。経済的な側面に目を向けると、この変化が規則的であることが分かる。ブームと危機が規則正しく交互にやって来ているのだ。論理的には、これは常に世界経済と地政学的状況によるものである。厳密に言えば、腕時計は贅沢品であり、非常に情緒的なものであり、スマートフォンの時代には、誰も腕時計を必要としなくなる。財政的に厳しくなれば、人が最初に手放してしまうのは腕時計である。通勤や休暇に使う車などに代表されるように、より重要なものがあるからだ。こうして現在に至っている。

2023年、スイスの時計産業は過去最高の輸出額を記録した。スイス製の高級時計はかつてないほどの需要があったのだ。論理的には、これはすべてのブランドに当てはまるわけではない。1位のロレックスをはじめとした勝ち組だけでシェアは30%以上を占めていた。カルティエは、高度に複雑な時計に背を向け、「サントス」や「タンク」のような注目すべきクラシックウォッチに回帰することで点数を稼いだ。オーデマ ピゲ、パテック フィリップ、リシャール・ミルも成功の波に乗っている。これらのブランドはいずれも、経済の激変による影響を比較的受けにくく、扱いやすい顧客層を主なターゲットとしている。しかし反発も強まっている。理由のひとつが、理解しがたい値上げ幅だ。需要が供給を大きく上回り、サプライチェーンが限界まで引き伸ばされ、インフレで賃金が上昇しているとき、年に数回の値上げは簡単にできるようだ。何故なら、顧客は、お気に入りの時計が入手できればそれでいいので、値上げを鵜呑みにして、対価を支払うからだ。

もうひとつの理由は、販売方針にある。ますます多くのブランドが、従来のマルチブランド専門店から離れ、ブランド自らのブティックに救いを求めている。多くの場において、顧客はもはや王ではなく、要するに哀願者である。顧客に十分な購入履歴がなく、本当に望んでいる商品との抱き合わせで不人気アイテムを買う準備のない顧客は、ただ手ぶらで残されるだけなのだ。

第3の理由はセカンドマーケットにおける販売価格に反映されている。2022年4月まで、ロレックス「デイトナ」、オーデマピゲ「ロイヤル オーク」、パテック フィリップ「ノーチラス」といった有名モデルの価格は上昇の一途を辿っていた。そして間もなく下落が始まった。暗号通貨による利益の暴落も引き金となったようだ。そして、人気の高い高級腕時計の多くが、個人的な興味からではなく、手っ取り早く儲けようとする投機の対象として買われていることが明らかになった。定価の3倍、あるいは6倍を支払ってまで腕時計を買おうという意欲は衰えていき、現在は底を打ったように見える。

唯一の問題は、2022年まで続いたようなブームが再び起こるのかということだ。今のところ、再び狂乱が起こりそうにないことは確かだろう。腕時計というモノへの愛着と、それを身に着ける喜びから腕時計を購入した時計愛好家たちは、この波乱万丈の出来事にもまったく平静を保っている。彼らは、時を刻む手首の友をしっかりと握りしめている。セカンドマーケットの価格など彼らには関係ない。時計は人生の幸せな瞬間と、そうでない瞬間の両方に関連付けられているからだ。いずれにせよ、あなたはあなたの手首に、それなしではいられないのである。

ここで私自身のことを語ろうと思う。2024年の11月が来れば、私が17歳のときに初めて高品質な腕時計を買ってからちょうど60年になる。私は貯めた小遣いとチップを、1963年に発売されたホイヤーの「カレラ・クロノグラフ」に注ぎ込んだ。機械式時計に対する私の情熱が目覚めたのはその瞬間だ。それ以来、その情熱が冷めることはない。古いもの、つまりヴィンテージも、現在製造されている現行品も、すべて対等に楽しみを与えてくれる。しかしこれは重要な点だが、新しい時計は、価格と性能の関係が適切でなければならないはずだ。では『クロノス日本版』のために、私のコレクションの中から、伝統と輝かしい歴史、そして私にとって特別な何かを体現しているふたつの時計を紹介してみたい。

ゼニスのCal.135を搭載するふたつのラインナップのうち、クロノメーター認定を取得していないものは「2000」シリーズと呼ばれる。写真の個体は日本の愛好家からお借りしたもので、ケースバックがトランスパレント仕様に改められている。

まずひとつ目は、素晴らしいキャリバー135を搭載するゼニス「2000」だ。ムーブメントの構造と天文台クロノメーターコンクールでの成功により、スイスのウォッチメイキングの特別な時代を象徴している。1981年9月3日、オーストリアの小さな町であるピンカフェルトを自転車で旅行していたときに、私はこの素晴らしい作品を手に入れた。当時、この時計は20年以上店に置かれていた、いわゆるストアキーパー(要するに売れ残り)であったため、わずか33ユーロ程度で入手できた。

この手巻きムーブメントは1947年に、スイスの天文台クロノメーターの要件を念頭に置きながら設計されたものである。というのも、当時の天文台クロノメーターの規定には、1940年から新たなカテゴリーが追加されたからだ。それは「ブレスレットに装着することを目的としたクロノメーター」に関するものであった。1947年までは、直径34mmまでのムーブメントがその候補として認められていた。しかし翌48年からは、最大30mmまでしか認められなくなる。丸型以外の形状を持つムーブメントの場合は、51年から最大面積707㎟が適用され、これは直径30mmの丸型ムーブメントに正確に対応するものだった。ゼニスの技術責任者であったチャールズ・ジーグラーは、このことを念頭に置き、機械式時計の設計全般に精通していたウォッチメーカー、エフレム・ジョビンに、コンクールに向けた丸型ムーブメントの製作を依頼した。1948年までに、彼はその仕事を成し遂げた。厚さ約5mmのムーブメントは、当時標準であった1万8000振動/時の巨大なテンプが目を引く。直径14mmの巨大なテンワをよく見ると、多数のチラネジが取り付けられたリングが、対向する2カ所で切断されている。温度補正に対応するために、テンワの外側と内側を異なる金属で構成した、いわゆるバイメタル切りテンワだ。

1948~62年の間に約1万1000個が生産された手巻きムーブメント。直径30mmというスペックは、当時の天文台クロノメーターコンクールのレギュレーションで、腕時計用として認められる最大径を狙ったもの。温度補正のためのバイメタル切りテンワの直径は約14mm(ほぼムーブメント半径と同等)にも達し、香箱径も可能な限り大きく取られている。

2番車の一風変わった配置に関して、設計者は〝ショセ・フォル〞、すなわち収差のためだと説明している。しかしこれは等時性を高めるために、可能な限り大きな香箱と組み合わせることを目的としたものだ。その結果、クロノメーターコンクールでは通例である、次の巻き上げまでの24時間のインターバルにおいて、香箱からの出力曲線が直線的になったのである。ジョビンの珍しい設計に基づいて、ゼニスはキャリバー135-O(編集部注:市販バージョンとは異なるコンクールキャリバーの名称。Oはオブセルヴァトワール=天文台を指す)を200個以上試作し、そのうちの170個以上がヌーシャテル、ジュネーブ、フランスのブザンソン、あるいはロンドン近郊のキュー・テディントンで開催されたクロノメーターコンクールに出品された。そして厳しいテストを優秀な成績で通過し、ル・ロックルに戻ってきたのだ。

非常に手間と時間のかかる、数カ月に及ぶ調整作業は、当初はシャルル・フレックが、後年にはルネ・ギガックスが担当した。このふたりはゼニスのクロノメーター研究所の責任者を歴任し、1950年代には数名の調整師を擁するようになった。キャリバー135-Oを搭載し、2022年に修復された10本の限定モデルは、すべてシャルル・フレックとルネ・ギガックスの作品である。1950〜54年に、キャリバー135-Oは5年連続でヌーシャテル天文台コンクールで見事優勝した。これはかつてない記録であった。ゼニスは1962年までに、公式クロノメーター認定を受けた「クロノメーター」と、その認定を受けていない「2000」というふたつのシリーズで、キャリバー135を合計1万1000個製造した。ムーブメントフリークの私にとって、「2000」がクロノメーター検定を受けていないことは問題ではない。重要なのは、機械の美しさと卓越した構造である。スティール製のケースサイズが直径35mmしかないことを気にする人もいるかもしれない。しかし、当時はそれが当たり前だったのだ。時計産業は、空気ではなく、時を刻む機構をパッケージしていたのだ。

誕生50周年の節目に、ヴォーシェベースのCal.5900を携えて登場した新生ロイヤル オークの小径モデル。37mmの直径に加えてケース厚が9.1mmと薄く、取り回しの良さが光る。自動巻き(Cal.5900)。29石。2万8800振動/時。パワーリザーブ約60時間。SSケース(直径37mm、厚さ9.1mm)。50m防水。問オーデマ ピゲ ジャパン Tel.03-6830-0000

私が絶対に手放したくないもうひとつの時計遺産は、オーデマ ピゲの「ロイヤル オーク」である。周知のように、このクラシックウォッチの歴史は1972年にさかのぼる。1966年からオーデマ ピゲのCEOを務め、極めて困難な経済状況を乗り切ったジョルジュ・ゴレイがいなければ、このウォッチアイコンは存在しなかっただろう。彼はカルロ・デ・マルキ、シャルル・ボーティ、シャルル・ドローらの希望をよく聞き入れた。〝三銃士〞としてよく知られたこの販売代理店主たちは、新しい顧客層に訴求するための腕時計を求めていた。ゴレイはジェラルド・ジェンタにデザインを依頼し、1972年に超薄型の自動巻きキャリバー2121を搭載したスティール製の〝ジャンボ〞を発表した。

当初は全ての時計関係者が首を横に振った。しかしストイックなジュウ渓谷の末裔であるゴレイは諦めなかった。かく言う私も最初の瞬間から、直径39mm弱の「Ref. 5402ST/344」に心を奪われ、1973年に初任給で購入した。売れ行きが芳しくなかったため、当時の小売価格1850ユーロから20%引きで購入できたのだ。とはいえこれは、フォルクスワーゲンのタイプ1(ビートル)の半額程度の価格に相当する。私の友人たちは、高精度なクォーツが簡単に手に入るようになったにもかかわらず、私が時を刻む化石に大金を費やしたことが信じられなかったようだ。しかし私はロイヤル オークについて深い関心を抱き続け、1983年に272本が生産された永久カレンダー付きの「Ref. 25654」も入手している。当時ステンレススティール製の腕時計としては、世界で最も高価なものだったが、結婚祝いにこの時計を受け継いだ息子も、今ではこの時計を愛用してくれている。

今となっては驚くべき事実だが、2017年ごろまで、超薄型のロイヤル オーク〝ジャンボ〞は、成功とは無縁の存在だった。販売店は「Ref. 15202ST」を定価以下でも売れれば満足だったのだ。こうした状況は、2023年末にオーデマ ピゲを去ったフランソワ-アンリ・ベナミアスの下で変わった。彼はCEOとして、本来は1972年の段階でそう認識されるべきだったのだが、このタイムピースがラグジュアリーウォッチのアイコンであることを広く認識させたのだ。私は騒ぎが起こる以前に購入し、幸運にも2022年のアニバーサリーモデル「Ref. 16202ST」も手に入れることができた。当時なら、すぐさま5倍の価格で転売できただろう。もちろん、そうしなかったのは、新たに開発された自動巻きの「キャリバー7121」に、特別にデザインされたローターを搭載したモデルが、1000本ほどしか存在しないからだ。今日までの間にセカンドマーケットでの価格が50%も下落したとはいえ、この偉大なクラシックウォッチの楽しみが減ることは少しもないのだ。