2025年に発表された新作モデルのうち、「気になる1本」「お勧めの1本」を、著名な時計ジャーナリストらが取り上げる企画。元『クロノス日本版』編集部員であり、現在はフリーランスとしてさまざまな時計誌やWEBメディアで活躍する高井智世が選ぶのは、ヴァン クリーフ&アーペル「プラネタリウム オートマタ」だ。

Photographs & Text by Tomoyo Takai

[2025年12月28日公開記事]

ウォッチズ&ワンダーズ ジュネーブ2025の会場で出会った「オートマタ プラネタリウム」

大型オートマタとともに、パーペチュアルカレンダーも付加された手巻きムーブメント搭載の時計。幅66.5cm、高さ50cm(扉が閉じている状態)。パワーリザーブ約15日間。ユニークピース。時価。

2025年春、私はウォッチズ&ワンダーズ ジュネーブの会場を訪れた。見本市を訪れるたびに思うが、趣向を凝らした演出で新作が並ぶこの場所は、私をいつでも童心に帰らせてくれる。時間を惜しんで取材予約を詰め込み、広い会場を夢中で歩き続けた連日の中で、ふと足を止め、最も長く見入ったのがヴァン クリーフ&アーペルの「オートマタ プラネタリウム」だった。

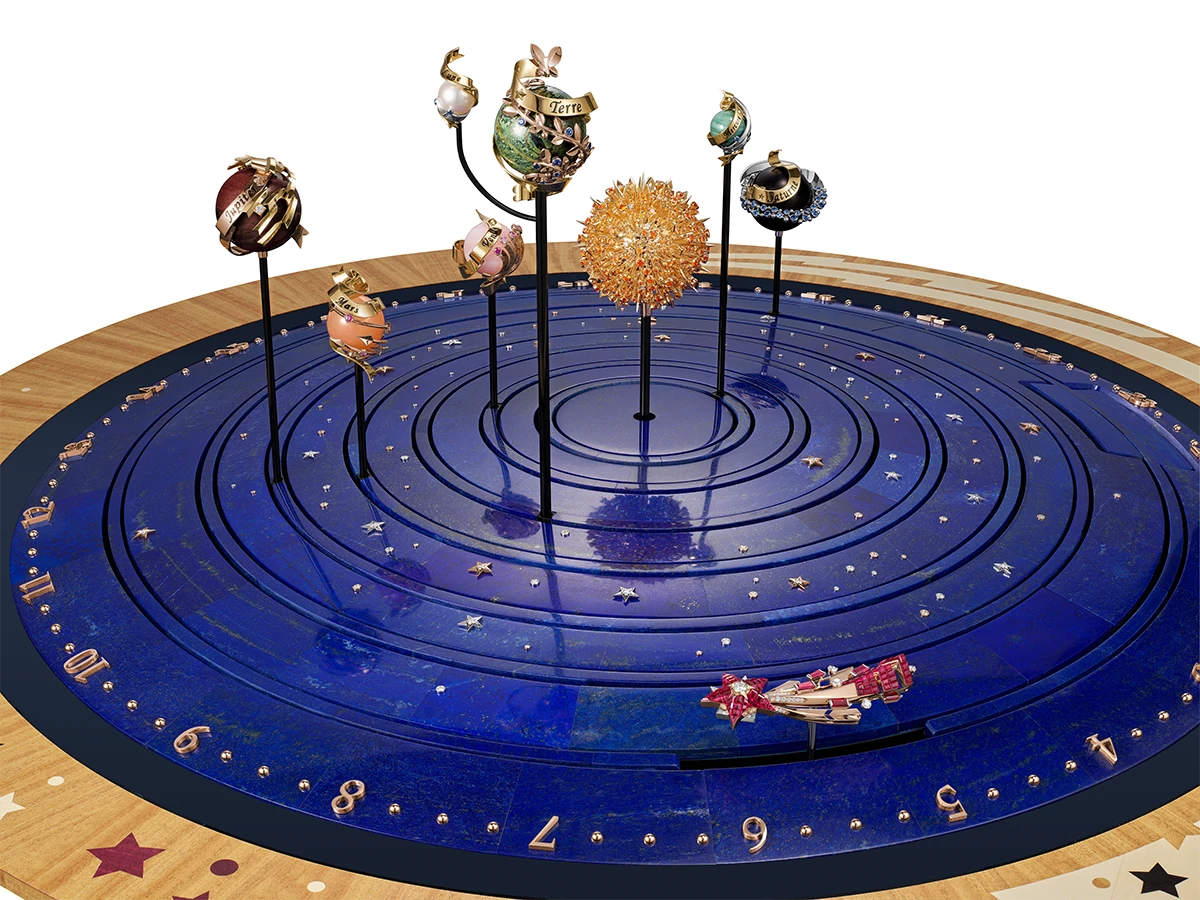

太陽と6つの惑星、そして月。宝石で表現された天体が、実際の公転周期に基づいて動くこの卓上作品は、見る者を捉えて離さない、神秘的な引力を放っていた。単なる装飾的なオブジェに留まらず、時分表示や永久カレンダー、パワーリザーブインジケーターを備えた「時計」として、緻密に構成されている。オンデマンドで作動させると、15個のベルが奏でるチャイムとともに流れ星が天球をめぐり、惑星が公転と自転を始める。その精緻な動きは、まるで天体そのものが独自の生命感を持って動いているかのようだった。

本作は、2022年に始まったシリーズの3作目にあたる。過去2作では、宇宙の奥行きを感じさせるアヴェンチュリンが土台に用いられたが、2025年版では、より彩度の高いラピスラズリを採用。暗闇の中に鮮やかさが加わり、色彩表現がさらに豊かになった。

また本作の各天体の色はラピスラズリの青に埋もれないよう彩度の高い石が選ばれており、中でも流れ星にはミステリーセット™の赤いルビーが加わって光の反射と色彩が強められている。木製キャビネットもまた、従来のエボニー(黒檀)を中心とした濃色木材から、レモンツリー、ホワイト ホリー、アマランス、ジリコテといったより明るい色調の樹種を用いたマルケトリ(寄木細工)へと刷新されている。全体として、既存作の重厚な印象から、同ブランドらしい華やかな佇まいへ進化していた。

高さ約50cm、直径約66.5cmというサイズ感も印象的だ。この大きさがあるからこそ、作品のダイナミズムを存分に味わえるだけでなく、複数人で作品を囲み、鑑賞の感動を共有する体験が生まれる。会場で、国籍を問わず多くの来場者が目を輝かせて見入っていた光景が、強く心に残っている。

天文時計の固定概念を打ち破ったヴァン クリーフ&アーペル

振り返れば、2014年に発表された「ミッドナイト・プラネタリウム」が時計業界に与えたインパクトは、極めて大きかった。それは「天文時計=難解で理知的、男性的なもの」という固定観念を、初めて本格的に打ち破った作品だったと言える。それまでの天文時計は、計算や理論、正確性が前面に出た存在であり、表示は必ずしも直感的とは言えず、鑑賞には専門知識を要するものが多かった。

ミッドナイト・プラネタリウムは、水星88日、金星224日、地球365日といった天文学的に正しい周期を採用しながらも、それを誇示することなく、詩的で直感的な表示へと昇華した。天体は情報ではなく物語として動き、「精度か、詩情か」という二項対立を無効化し、両立させた点にこそ、その革新性があった。

私にとって、2014年のミッドナイト・プラネタリウムは、機械式時計の奥深い世界へと引き込んでくれた、忘れられない1本でもある。今回のオートマタ プラネタリウムとの出会いは、改めてその感動を呼び起こしてくれた。ユニークピースゆえに再会は難しいかもしれないが、そのときに味わった感動の余韻は、今も色褪せない。

著者のプロフィール

高井智世

元『クロノス日本版』編集部員。現在はフリーランスとして、時計雑誌を中心に編集・ライターとして活動。企画・編集を担当した書籍に『時間の日本史』(小学館、2021年)、井上毅『星空をつくる機械 プラネタリウム100年史』(KADOKAWA、2023年)がある。時計修理技能士2級。上級CWC第1期。