既存モデルをカスタマイズすることで、自分だけの逸品を作るパーソナライゼーション。自動車業界では古くから取り入れられていた試みながら、時計業界で本格的な盛り上がりを見せたのは、近年のことだ。各社の取り組みを探りながら、同サービスを通じて顧客が享受できるものとは何なのかを考えたい。

菅原茂、吉田拓生、細田雄人(本誌):取材・文

Text by Shigeru Sugawara, Takuo Yoshida, Yuto Hosoda (Chronos-Japan)

Edited by Yuto Hosoda (Chronos-Japan)

[クロノス日本版 2023年5月号掲載記事]

パーソナライズは“定番”となれるのか?

近年、時計業界でじわじわと盛り上がりを見せるパーソナライズ。実は過去にもパーソナライズは各時計メーカーが取り組みながら、その後廃れていった歴史を持つ。しかし、その時と比べてメーカーの提供するサービスの対応範囲も、質も格段に向上している。では過去と現代のパーソナライズは何が異なるのか? そして現代のパーソナライズサービスは、定番となれるのか?

ここ数年、時計業界で急速に広まりを見せている既存モデルのパーソナライゼーション。かつてないほどに注目を集めているのは、特定のジャンルやブランドばかりが持て囃された昨今の反動か、それとも既存のラグジュアリー戦略にブランド側が限界を感じているからなのか。いずれにしても、新興ブランドを中心に熱を帯びるパーソナライズ市場は、今や老舗ブランドも無視できないほど成長を続けている。

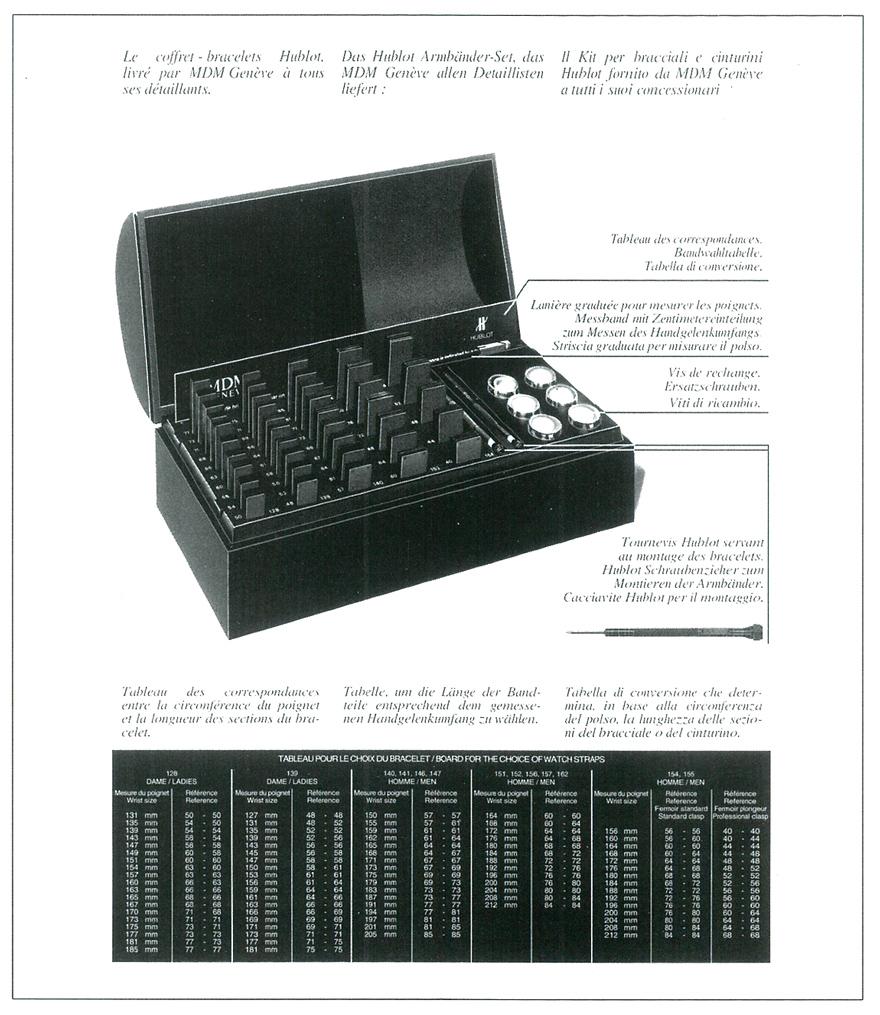

実は時計業界にとって、パーソナライズは過去に“失敗”した取り組みのひとつだった。時計メーカーがこのサービスを積極的に採用したのは1970年代後半〜80年代初頭のこと。とはいえ、その多くはブレスレットに所有者のイニシャルを入れる程度のもので、自分だけの1本を作り上げる現代のパーソナライズとは全くの別物だった。

今の感覚ならば、なぜこの程度のカスタムなのかと思いがちだが、そもそも水平分業を主流とするスイスの時計作りにおいて、細かい仕様変更は非常にハードルの高い要求だということを忘れてはならない。既存モデルからケース、文字盤、針、ムーブメントの仕様を変えようと思ったら、大抵の時計メーカーはそれら4つのサプライヤーから通常のロットとは別にパーツを発注しなければならない。つまり腕時計のパーソナライズとは、各社が外装までもコントロールできるようになった帰結なのだ。

では、現代の優れたパーソナライズとはどのようなものか? それらは“定番”として長く採用され続けるのか? この疑問を解決すべく、近年注目を集めるローマン・ゴティエとジェイコブで実際に自分だけの1本が出来上がるまでの過程を紹介。加えて、100年以上にわたってパーソナライゼーションを提供してきた自動車業界の取り組みや、各メーカーの注目すべきサービスを取り上げる。なお本特集では、一部高級時計ブランドによるオリジナルウォッチ製作はこれに含めず、ベースモデルが存在し、それをカスタマイズする場合を“パーソナライズ”と定義する。(細田雄人:本誌)