今からちょうど100年ほど前に市民権を得はじめた、腕時計という新しいツール。以降、さまざまな機構や性能が追加されることで、1960年代になると、腕時計は一通りの完成を見た。それに伴い進化したのが、時計のデザインである。かつては改造した懐中時計に過ぎなかった腕時計。しかし1930年代には今に通じる造形が完成し、時計のメカニズム同様、1960年代には現在に通じるものとなった。さまざまな制約を乗り越えて進化してきたデザインの100年間を振り返りたい。

広田雅将(本誌):取材・文 Text by Masayuki Hirota (Chronos-Japan)

[クロノス日本版 2021年5月号掲載記事]

[1970年代]異形ケース“元祖ラグスポ”の登場

「ラグジュアリースポーツウォッチ」の金字塔。初出1972年。極薄のCal.2121を2ピースのケースに収めたほか、ケースに統合されたブレスレットを持っていた。最終的な成形にフライス盤と旋盤を使うしかなかった当時、硬いステンレスに、こういう造形を与えることは不可能と考えられていた。3650スイスフランという定価も納得だ。自動巻き(Cal.2121)。36石。2万1600振動/時。パワーリザーブ約40時間。SSケース(直径39mm)。50m防水。生産終了。

実用品としての腕時計が一通りの完成を見た1960年代以降、ウォッチメーカー各社はデザインで差別化を図ろうとした。この流れは、スイスフランと金が高騰し、クォーツウォッチが普及し始めた70年代半ば以降加速することになる。

デザインで時計業界に大きなインパクトを与えたのが、72年の「ロイヤル オーク」である。今でこそ、この形状を削り出すのは難しくない。しかし、古典的な旋盤やフライス盤でケースを仕上げるしかなかった70年代当時、ラウンドやスクエア、レクタンギュラー以外のデザインを、しかも硬いステンレス素材で実現するのは、不可能だったのである。これは、より複雑な造形を持つ、パテック フィリップの「ノーチラス」にも言えることだ。この2本が、ステンレス時計らしからぬ価格になった理由である。

一方、こういった複雑なケースを持てない各社は、薄型化に活路を見いだした。精度に限って言えば、機械式はクォーツには勝てない。しかし、当時のクォーツは極めて厚く、そこに機械式時計の活路があったのである。60年代後半以降、さまざまなメーカーが、薄型手巻きのプゾーを多用した理由だ。オメガは数少ない例外である。同社は70年代から80年代を通して、薄いクォーツを異形ケースに収める努力を続けた。

また、この時代は、高級時計のデザインが低価格帯にも普及した時代だった。スイスフランの高騰を受けて、一部のサプライヤーはケースの製造をアジアに委託するようになった。製造コストが安いアジアならば、プレスまたは鍛造で複雑な形状を抜いてもコストが抑えられる。これが70年代に、中小メーカーが異形ケースを採用できた大きな理由であった。

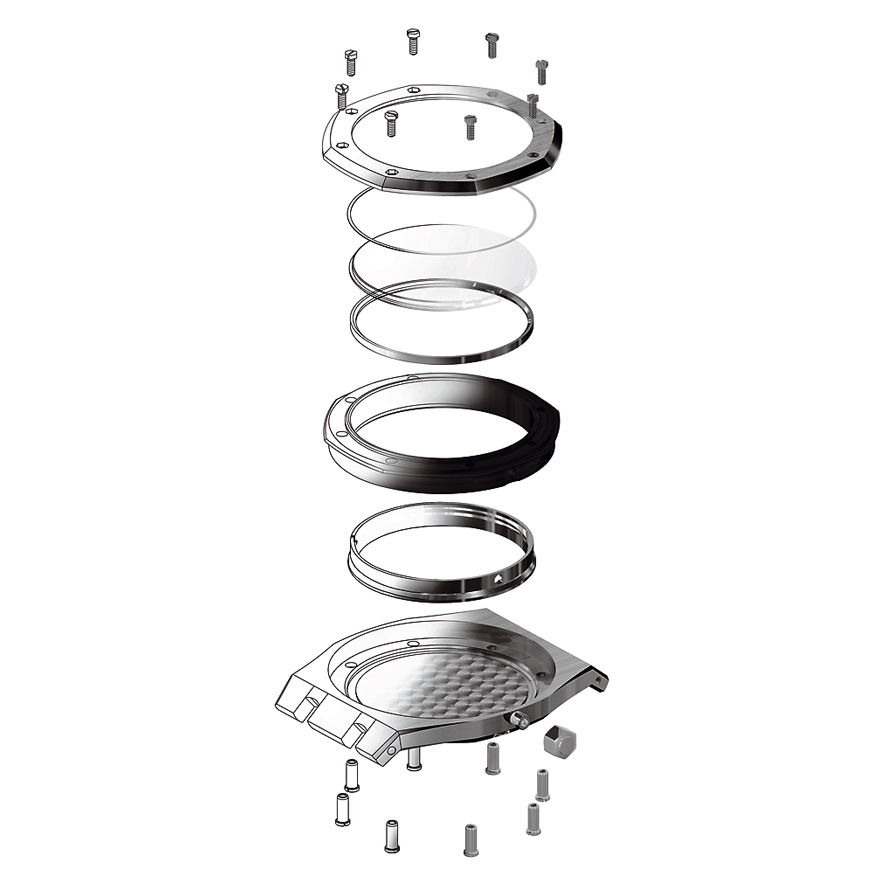

1970年代を代表するスポーツウォッチ。デザインは、ロイヤル オークに同じジェラルド・ジェンタ。防水性を強化するため、裏蓋と一体化したミドルケースに、ベゼルを被せる構造を持っている。ステンレス時計として当時、最も高価になった理由は、ロイヤル オークより一層複雑なケースデザインにある。自動巻き(Cal.28-255C)。36石。1万9800振動/時。パワーリザーブ約40時間。SSケース(径42mm)。120m防水。生産終了。

[1980年代]機械式のリバイバル

1977年にリリースされたのが、マイクロローターを持つ極薄自動巻きのCal.240。その上に、永久カレンダーモジュールを重ねたのが本作である。このモデルを皮切りに、パテック フィリップは機械式時計の世界に回帰した。Ref.3450の後継機と言って良いが、よりスリムなケースが1980年代を感じさせる。自動巻き(Cal.240 Q)。27石。2万1600振動/時。パワーリザーブ約48時間。18KWGケース(直径36mm)。25m防水。生産終了。

1980年代に入ると、ウォッチメーカー各社は、薄いクォーツの量産に成功した。その結果、70年代には望むべくもなかったユニークなデザインを持つ、薄いクォーツ時計をリリースするようになった。この分野で世界をリードしたのは日本のメーカーである。

その一方で、一部のスイスメーカーは、機械式時計の復興を実感していた。引き金になったのは、おそらく78年のオーデマ ピゲ「パーペチュアルカレンダー」だろう。極薄のキャリバー2120に、デュボア・デプラ製の永久カレンダーモジュールを重ねたこの時計は、当時のアナログクォーツでは実現できない多針のコンプリケーションだった。続く82年には、ジャン- クロード・ビバーがブランパンを再興。機械式時計しか作らないという宣言の下、さまざまな複雑時計をリリースした。

84年にセイコーがアナログクォーツをリリースするまで、複数の針を動かせるのは、大きなトルクを持つ機械式ムーブメントに限られた。スイスのメーカーは、職人の手作りを強調する以上に、クォーツとは違う見た目が差別化の理由になるという理由で、機械式時計に傾倒するようになったのである。事実、その証拠に、80年代に一世を風靡した機械式時計の多くは、永久カレンダーやクロノグラフといった、クォーツでは実現しにくいデザインばかりだった。

83年には、ETAが自動巻きクロノグラフである7750の再生産を開始。このムーブメントは75年に製造中止となったが、ETAは再び需要があると見越したのである。80年代後半になると、各社はETA7750を載せたクロノグラフをリリース。90年代にはその最盛期を迎えることとなる。

機械式時計の復興を高らかに謳い上げたのが、1984年の「クロノマット」だ。ムーブメントには、前年に再生産が始まったETA7750を採用。文字盤は60年代のクロノグラフを思わせるが、ライダータブを備えたベゼル、オニオン型のリュウズやプッシュボタンといった立体的なデザインを盛り込んでいた。自動巻き。17石。2万8800振動/時。パワーリザーブ約42時間。SSケース(直径42mm)。100m防水。生産終了。

[1990年代]“デカ厚”の普及

1993年に発表された本作は、当時としてはあり得ない直径42mm、厚さ14.4mmのケースを持っていた。ケースサイズが拡大した理由は、直径30mm、厚さ6.5mmのモジュール型クロノグラフムーブメントを、防水性の高いケースに収めたため。大きなムーブメントを使わざるを得なかった各社は、後にオフショアの手法を模倣するようになる。自動巻き(Cal.2226/2840)。54石。2万8800振動/時。パワーリザーブ約42時間。SSケース。

クロノグラフと複雑時計が牽引した機械式時計のブーム。機械式ムーブメントの強いトルクは、太くて長い針を求めるウォッチデザイナーにとっては、大きな福音となった。半面、彼らは例外なく、ふたつの課題を解決せざるを得なかった。それが平板なサファイアクリスタル風防と厚い汎用ムーブメントである。

ケースが薄かった1980年代でさえ、時計のデザイナーたちは、平たいサファイア風防の処理に腐心した。最もポピュラーだったのは、ベゼルを立体的にする手法である。大きく湾曲させるコンケーブ、煙突状に成形するチムニー、そして複数の段を入れるステップなど。こういった手法は、80年代に広く流行した。

しかし、薄いムーブメントを使えるメーカーは、ごく一部に限られた。自動巻きクロノグラフを作ろうとする多くのメーカーは、厚さが7.95mmもあるETA7750か、ETA2892A2にデュボア・デプラを重ねたもの以外の選択肢を持てなかったのである。後者は7750より薄かったが、それでも厚さは6.5mmもあった。

この時代に起きたデザインの変化とは、時計を薄く見せるのではなく、厚さを逆手に取って、立体感を強調するというものだった。時計デザインの世界で、側面を意味する「プロファイル」という言葉が使われるようになったのは、実に90年代以降のことである。

フランク・ミュラーに現在の名声をもたらしたのがトノウカーベックスケースを持つ「カサブランカ」だ。初出は1994年。ヴァルタン・シルマケスの率いるテクノケース社の鍛造技術は、硬いステンレススティール素材に、極めて複雑な造形をもたらした。切削を多用しなかった時代における、最も複雑なケースを持つ時計である。自動巻き(ETA2892A2)。21石。2万8800振動/時。SS(縦45×横32mm)。3気圧防水。生産終了。

確かに、プロファイルへの傾倒は、40年代から50年代にもあった。しかし、新しい取り組みは、どうやって立体感を増すかにフォーカスしたものだった。象徴するデザインが、コインエッジ、リュウズガードなどだ。

この時代に大きく進んだ時計の立体化。しかし、製法の制約はデザインの足かせであり続けたのである。

https://www.webchronos.net/iconic/23303/

https://www.webchronos.net/iconic/14270/

https://www.webchronos.net/features/48197/