一大ブームとなったラグジュアリースポーツウォッチが定番化した後、新たなトレンドとして注目されているのがドレスウォッチだ。かつては使いにくいところもあったこの定番ジャンルは、現在は実用性を伴って、劇的に進化している。そんな新時代のドレスウォッチを、『クロノス日本版』2024年1月号(Vol.110)で再考した。その特集記事をwebChronosに転載。本記事ではNAOYA HIDA & CO.を手掛ける飛田直哉氏と小誌編集長の広田雅将による、ドレスウォッチについての特別対談を掲載する。

Photographs by Yu Mitamura

加瀬友重:編集・文

Edited & Text by Tomoshige Kase

[クロノス日本版 2024年1月号掲載記事]

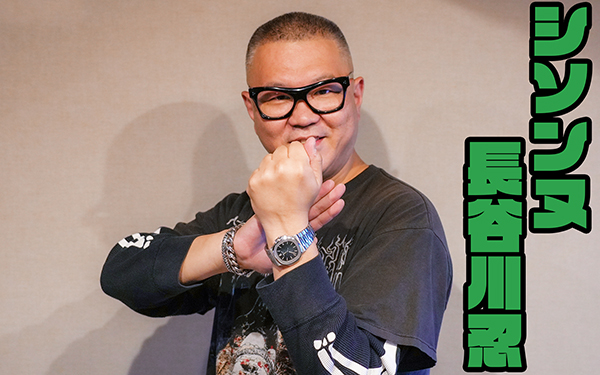

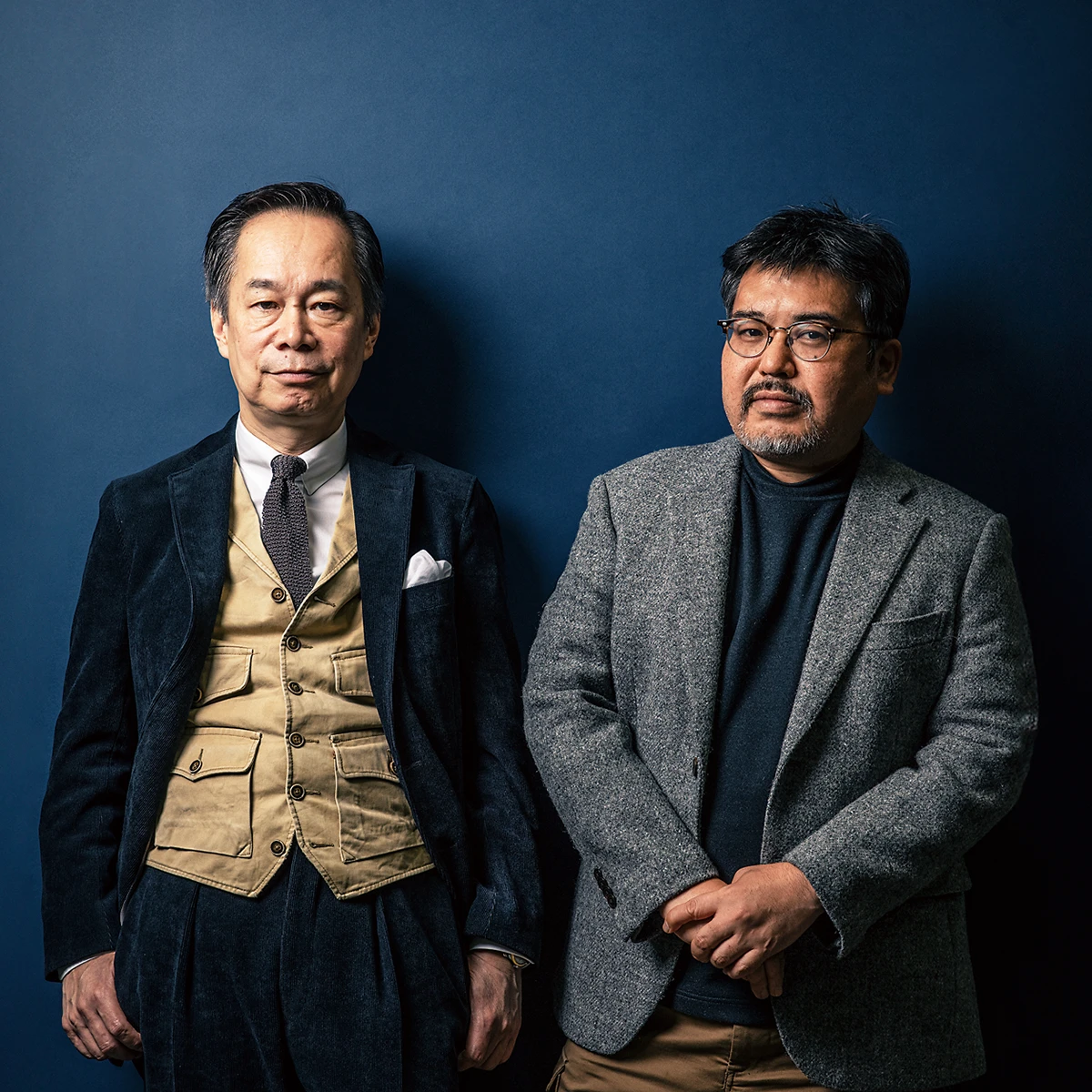

飛田直哉 × 広田雅将

ドレスウォッチとは何か? 腕時計を身に着ける我々自身のライフスタイルが著しく変化し、かつ、時計ジャンルのボーダーレス化が進む現代において、それをひと言で定義するのはきわめて難しい。「現代のヴィンテージウォッチ」と評されるNAOYA HIDA & CO.を手掛ける飛田直哉氏を迎え、本誌編集長の広田雅将とともにドレスウォッチの変遷を辿り、現況を把握し、その未来を予測してみたい。

装いの中で語られてきた意匠が旧弊から解放されていく

1990年代より複数の外資系専門商社に在籍し、セールスおよびマーケティングを担当。F.P. ジュルヌ、ラルフ ローレン ウォッチ&ジュエリーの日本における代表を経て、2018年に自身が代表取締役を務めるNH WATCHを設立した。

広田 今回のテーマは「新旧ドレスウォッチがどのように変わっていったか」。飛田さんをお招きした理由は、この問いに対する答えのひとつがNAOYA HIDA & CO.の腕時計なのかな、と思っているからなんです。

飛田 ありがとうございます。新旧ドレスウォッチの変遷……。う〜ん、どこから行きましょうか(笑)。歴史を振り返ると、懐中時計から腕時計へと変化したのが、第1次世界大戦と第2次世界大戦の間だと言われています。ただ当初の腕時計は決してフォーマルなものではなく、やはり懐中時計が正式、という概念だったのでは。

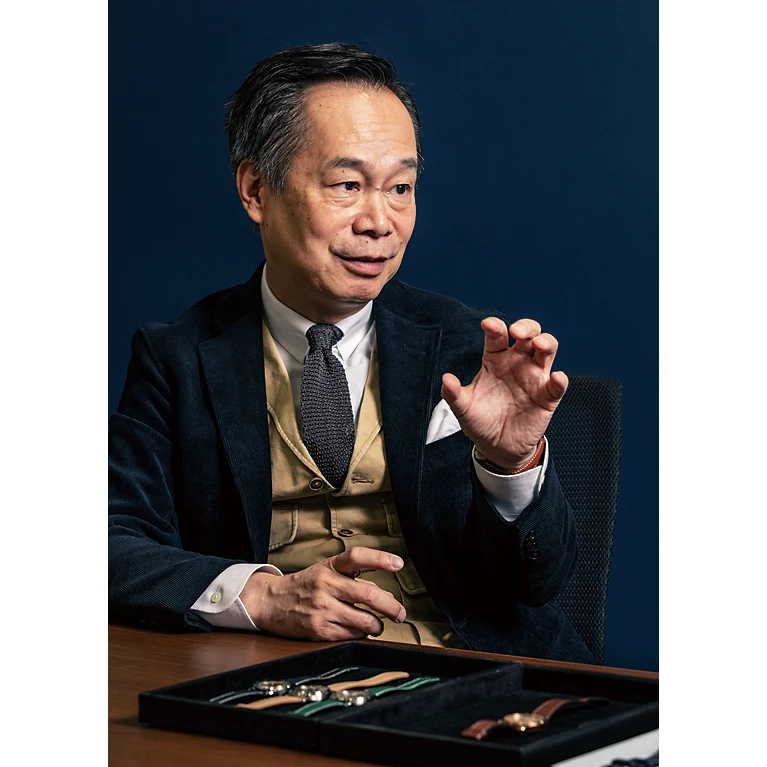

サラリーマンを経て、2004年より時計ライターとして活動を開始。『クロノス日本版』では創刊第2号より主筆を務める。2016年、同誌編集長に就任。パーソナリティーを務める『Tik Tock Talk♪』(TOKYO FM・毎週土曜25:00~25:30)が好評放送中。

広田 そうだと思います。当時の腕時計は懐中時計に比べてファンクショナルなものでしたから。腕時計が主流になったのはおそらくーー(ギズベルト・L.)ブルーナー先生が書いていたので間違いないと思いますがーー1930年。その年に腕時計の出荷本数が懐中時計を超えます。となると、ドレスウォッチという形式の成立はそれ以降でしょうか。

飛田 誰もが知るクラシックウォッチ、パテック フィリップのカラトラバ96が登場したのが1932年。あれは明らかにドレスウォッチだと思いますが。

広田 後から考えればそうなりますよね。ただ当時はスポーツウォッチ、カジュアルウォッチというジャンル分けそのものが存在しなかった。ですからその頃の腕時計はすべてドレスウォッチでしかなかった、と言ってもいい。

飛田 そう考えていいと思います。もちろんすでに1930年代にはクロノグラフの腕時計が作られていますが、当時「クロノグラフはスポーツウォッチで、シンプルな腕時計がドレスウォッチだ」と定義した人はいないはずですから。

広田 では逆に、スポーツウォッチが出てきたのはいつ頃だと思いますか。

飛田 特定のオケージョンに向けた腕時計が出始めたのはおそらく第2次世界大戦以降。1940〜1950年代ではないでしょうか。

広田 ですよね。ロレックスのGMTマスター、サブマリーナー。ただ当時の認識としてはあくまでプロユースの腕時計です。では一般の、普通の人が身に着けるスポーツウォッチの成立はいつなのか。1960年代にアメリカでサーフィンブームが起きたじゃないですか。そこでいろんなメーカーがダイバーズウォッチを作るようになったのが、スポーツウォッチというジャンルのスタートだと思うんです。

飛田 なるほど、サーフィンですか。面白い見解ですね。

長く続いた「薄いのが偉い」

広田 ではスポーツウォッチが認知され、そして市場の主流になっていったのはいつ頃だと思われますか?

飛田 私が時計業界に入ったのは1990年代ですが、その頃の高級時計はまだまだ、ドレスウォッチが主流のイメージ。当時のことで確かに言えるのは、ロレックスは強かったということ。オイスターを含めて。その中でいちばんシンプルなエアキングやデイトジャストは、果たしてドレスウォッチと言えるのかという問題もある。

広田 言えない気がします。

飛田 そうですよね。オイスターケースが今のようにゴツくなったのはいつからでしょう。

広田 少なくとも1960年代にはすでに直径34mmくらいになっているはずです。

飛田 でも今の基準からすると、エクスプローラーの1016などは、かなりドレッシーに見えますね。

広田 今の剛直なスポーツウォッチとは明らかに違いますよね。そこからだいぶ時代が下がって、2015年頃からラグジュアリースポーツ、いわゆる“ラグスポ”時計が台頭してきたわけですが。

飛田 日常生活自体が昔に比べてはるかにスポーティーになっているわけですから、そのスタイルに合うものが主流となるのは当然ですよね。いったん1990年代に話を戻すと、当時はまだ「(ケースが)薄いのが偉い」というムードが残っていました。ヴァシュロン・コンスタンタンの仕事をしていた1994年に“ウルトラフラット”というモデルが出たり。

広田 そこが「薄いのが偉い」の最後だったんでしょうか。

飛田 戦後からいろんなブランドが薄型競争を続けてきましたが、あれが最後の最後だと思います。

広田 ドレスウォッチが巨大なカテゴリーだった時代には、薄型というのがひとつの明らかな条件でした。飛田さんの私物の中でも例えば……このブレゲもそうですね。

飛田 1980年代後半、ショーメのもとでフランソワ・ボデさんが復興した初期のもので、手巻きです。

広田 3210ですか?

飛田 はい、3210BAです。

広田 古典の再解釈とはいえ、このあたりまではドレスウォッチとして、ひとつのクラシックなスタイルではありますね。

飛田 パテック フィリップは1940〜1950年代、ヴァシュロン・コンスタンタンはたぶん1960年代。エベルもケース自体は決して薄くないのですが、「薄く見せよう」としています。ラグの側面まで削いでますよね。

広田 本当だ。で、こちらがオメガのルネッサンス。

飛田 1994年の復刻です。このあたりになると「薄く見せよう」という狙いは感じられません。

広田 1990年代のドレスウォッチは、風防のサファイアクリスタルがフラットになってくる。そうなるとミドルケースは厚くせざるを得ないというか。

飛田 あの頃はサファイアクリスタルでカーブしているものは、ほとんどなかったのではないかと思います。

広田 このジャガー・ルクルトも1990年代ですよね。

飛田 マスター・コントロールコレクションの第2世代くらい。1990年代後半のものです。サイズ感、凝縮感が完璧ですね。

広田 ショパールのL.U.Cもそうですが、サファイアクリスタルをフラットにして、側面も切り立った感じのものが、ドレスウォッチの1990年代スタイル。変わらないようなドレスウォッチの世界でも、デザイン的な進化はあるということですね。

飛田 振り返れば「角型ブーム」も何度かあるのでは。ドレスウォッチの黎明期を1930年代とすると、当時は今よりもずっと丸以外の形が多い。ヴァシュロン・コンスタンタンが1990年代に出したブランド本の後半に、モノクロ写真の腕時計が延々と出てきますが、丸と角が同じくらい出てくるんです。

広田 アメリカ市場を意識したのかもしれません。アメリカでは1920年代後半にスクエア時計のブームがあったようですから。

飛田 それは面白いですね。角型で言えば1990年代のフランク ミュラーがトノー型を出し、ジラール・ペルゴが同じくリシュビルでトノー型を出し、そしてカルティエにはトーチュやタンクがありました。

広田 なるほど。今回お持ちの、ドレスウォッチとしてのエベルについてはどう思われますか。

飛田 ファンとして言わせてもらえば、1970〜1980年代の、3代目ピエール・アラン・ブルムが経営していた時代のエベルは本当に素晴らしい。当時はスポーツウォッチだと思っていましたが、今振り返るとドレッシーな時計をたくさん作っていましたね。

広田 エベルの1911などを見ると、例えばパルミジャーニ・フルリエのトンダ PFなどにその影響が現れているのでは、と思うんです。

飛田 なるほど。確かにそれは言えそうです。

チャールズ皇太子のクロノグラフが転換点

広田 ずばり、飛田さんは何がドレスウォッチの条件だと思いますか。

飛田 やはり「時代とともに変わる」というのがいちばん正確なんでしょうね。1990年代に外商としてお客様に時計を売っていたときは、こんなセールストークをしていました。「スポーツウォッチや普通の時計はお持ちですよね。では薄型の、フォーマルなシーンで着ける時計はお持ちですか?」。するとたいていの方は持っていない。そこで、当時扱っていたオーデマ ピゲのホワイトゴールドのエクストラフラットの手巻きとか、ジャガー・ルクルトのマスター・コントロールの手巻きとかをおすすめしていたわけです。

広田 いい時計ばかりですねえ。

飛田 ところが2018年、ヘンリー王子の結婚式でチャールズ皇太子が着けていた腕時計は、パルミジャーニ・フルリエのクロノグラフでした。ドレスコードの基準とされる英国王室がそうならば、今やドレスウォッチはあのかたちでいいんですよ。

広田 ひと昔前であれば2針、薄型、手巻きで、ストラップは黒のレザー、ケースはゴールド。文字盤はシルバーかホワイトで、バーインデックスかローマンインデックスというのが、ドレスウォッチの条件でしたが。

飛田 ホワイトタイ(式典やパーティの正装)着用の経験がある人に腕時計は何を着けるか聞いたところ、「実際は腕時計そのものを着けない人が多い」と言うんですね。そうなると、もう何が正解が分からないんですよ。

広田 いずれにしてもチャールズ皇太子の件は、ドレスウォッチの定義におけるひとつの転換点だったことは間違いないですね。

薄型ドレスウォッチはすでに絶滅危惧種か

広田 あけすけに言うと、今はスポーツウォッチではない時計全般が、すべてドレスウォッチになりつつあるのではないかという気がします。

飛田 メーカーが“ラグスポ”を評して「現代のあらゆるシーンに合う腕時計」というのは、ある意味で正解だと思いますね。

広田 1本ですべてを賄えるという。そう考えるとエベルの1911というのは、ゴールドではない、そしてレザーストラップではないドレスウォッチの先駆けだったんじゃないかという気がします。

飛田 エベルとカルティエかな、と思いますね。

広田 長きにわたって薄さがドレスウォッチの条件でしたが、逆転してしまいましたね。そうなるともう諦めではなく現実として「何でもいいんじゃない?」という状況になってきました。

飛田 そもそも今現在、古典的なドレスウォッチが作られていないですから。パテック フィリップのCal.177で、薄型の2針は作っていないですよね。

広田 作っていないです。

飛田 Cal.215を積んだ2針も…… ないですよね。ゴールデン・エリプスはもう自動巻きしかない。ヴァシュロン・コンスタンタンは、パトリモニーの手巻きの2針がかろうじてありますが。

広田 あれは直径40mmと36mmの2サイズ展開でしたね。

飛田 オーデマ ピゲのCODE 11.59 バイ オーデマ ピゲに薄型の2針はありました?

広田 ないですね。手巻きの2針はクレドールが作っています。あとはカルティエですか。

飛田 確かにタンク ルイ カルティエは手巻きですね。

広田 こう考えると昔のメインストリームであった「薄型ドレス」はすでに絶滅危惧種です。

飛田 ピアジェは今後もアルティプラノを作り続けるんですか? 私は大好きなんですが。

広田 (手巻きムーブメントの)430P入りはもうなくなっちゃいます。

飛田 それは寂しいですね。今日私が持ってきたラルフ ローレンのスリムクラシックも430P入りなんです。あまりにも好きで、ローズゴールドとホワイトゴールドの両方を持っているんですが。

広田 これはいい時計ですよね。ぜひ復活させてほしい。私は基本的に原理主義者なので、薄いドレスウォッチなるものを今の時代にマッチするかたちで再び出してほしい、というのが願いではあります。

飛田 何でもありの時代というのであれば、極薄の、手巻きの、革ベルトの時計というのは、逆に楽しいと思いますよ。

装いから切り離されてドレスウォッチは自由になる

広田 NAOYA HIDA & CO.の時計はマニア的な側面で語られることが多いですし、私たちメディアにもその傾向があります。でも実は、“使えるドレスウォッチ”の正統な継承者だと思っているんですよ。昔は「ドレスウォッチにステンレススティールは使わない」といった不文律がありましたよね。

飛田 ゴールドかプラチナか、ですね。

広田 1970年代以降、特に2015年の“ラグスポ”ブーム以降は、各社がステンレススティールで極限まで美しい仕上げを目指すという動向になっていて。その完成形のひとつとして、NAOYA HIDA & CO.の時計があると思うんです。仕上げが良くなったからこそ「あらゆるシーンで使える腕時計」という概念が出来たんじゃないかと。

飛田 その通りですね。また小ぶりなステンレススティールで防水性の高いもの、日常生活で使う分にはまったく問題ない5気圧防水のものが、我々の経験値でも十分作れるようになったという技術革新もあると思います。

広田 そう、今の技術で作られていてこの佇まいというのが、進化形ドレスウォッチのポイントではないかと。ユーザーにとってはたまらなく魅力的なんでしょうね。

飛田 ウルトラニッチなマーケットだから支持されているのであって、ちょっとでもマスに寄ったら我々は滅びてしまいますから。

広田 でもディテールから、ドレスウォッチに改めて目を向けていきたいと思っているんです。スポーツウォッチが主流になって、ドレスウォッチがぎゅっと縮小されてしまった今だからこそ。今後、ドレスウォッチはどういう方向に向かっていくと思いますか?

飛田 すでに新しい流れが来ていると感じています。私どものお客様の装いは大きくふたつに分かれるんですよ。ひとつはビスポークのスーツを一分の隙もなく着こなしているような方。もうひとつはTシャツにスウェットパンツ、スニーカーのようなカジュアルな方。ただそのカジュアルな服も改めて聞くと、ブルネロ・クチネリやロロ・ピアーナといった高級ブランドなのですが。後者、つまり服装と腕時計の合わせに対していい意味でこだわりがない方が、どんどん増えてきているんです。

広田 つまりこれまで装いの中で語られてきたドレスウォッチが、その文脈から切り離されると。

飛田 そうです。となると、ドレスウォッチなのかスポーツウォッチなのかというカテゴライズすら、重要ではなくなりますね。

広田 何でもありならば、逆説的に今まで以上に古典的なスタイルのドレスウォッチが出てくる可能性も、低くないということですね。

飛田 “ウルトラクラシック”が出てくる可能性は十分あります。もちろん日常的な防水や最低限の耐久性といった性能面は、現代的にアップデートされたうえで。

広田 ドレスウォッチというジャンルは、服装から切り離されたがゆえに、自由になりうると。

飛田 おそらく。個人的には懐中時計まで先祖返りすると、さらに面白いんですけどね(笑)。

広田 さらにいいですね(笑)。翻って腕時計に焦点を合わせれば、古典的な枠組みを継承はしているが、今の技術でブラッシュアップされ、万人が使えるようなドレスウォッチに進化していくということですね。