近年、時計市場に普及する“新素材”。外装やムーブメントに従来にはなかった素材が用いられることで、時計は形状や色といった意匠の面ではもちろん、性能面でも大きく変化した。『クロノス日本版』112号で「時計を変えた新素材」として、そんな“新素材”を特集した記事を、webChronosに転載した。この特集の締めくくりとして、小誌編集長の広田雅将が、この20年、時計の在り方を変えてきた新素材の俯瞰図を振り返る。

Photographs by Yu Mitamura

広田雅将(本誌):取材・文

Text by Masayuki Hirota (Chronos-Japan)

Edited by Hiroyuki Suzuki

クロノス日本版 2024年5月号掲載記事

素材が変われば時計が変わる

本誌でも再三取り上げてきた新素材ネタ。いま敢えて掲載したのは、新素材のもたらした影響の大きさに、改めて気付かされたためだ。例えばシリコン製のヒゲゼンマイ。磁気に強いという性格は、クォーツ時計以上の実用性を機械式時計にもたらした。この20年で時計の在り方を大きく変えてきた様々な新素材。その俯瞰図を、最後にもう一度振り返ってみたい。

時計の在り方を大きく変えてきた新素材たち

ひと昔前と比べて、騒がれにくい話題となった新素材。確かに、カーボンやセラミックスが普及し始めた頃に比べると、言及するメーカーも、それを取り上げるメディアも、そして話題にする愛好家も少なくなった。しかしこれは、開発競争が収まったためと言うよりも、新素材や新技術が当たり前になりつつあるからだろう。本特集でも取り上げたシリコンは、20年前と今では別物だが、敢えてそれを語る関係者は少ない。

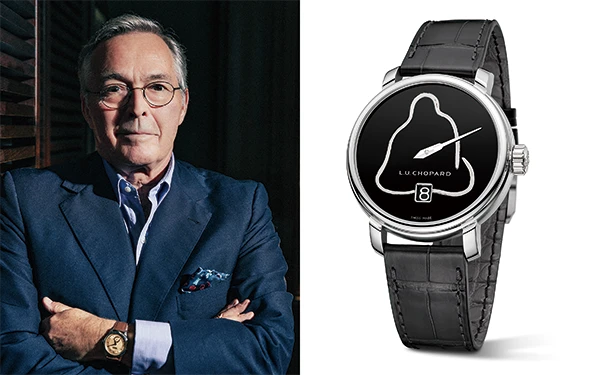

新素材の普及を示す、ひとつのエピソードがある。旧ルノー・エ・パピを創業したジュリオ・パピは、時計関係者の多くから、筋金入りの新素材嫌いと思われてきた。かく言う筆者もそのひとりである。しかし、先日会った彼は「機会があれば新素材を使うのはありだろう」と語ったのだ。彼が柔軟になったというよりも、新素材なるものが当たり前になったため、と考えて良さそうだ。あるいは新素材の耐久性に懐疑的だった彼も、長年見続けて、信頼に足るものと考えを改めたのかもしれない。

ここで挙げた新素材には、それぞれに光と影がある。光はいくら語ってもキリがない。象徴するのはシリコン製の脱進機とヒゲゼンマイだ。かつての筆者を含めて、多くの人がデメリットを公言したにもかかわらず、磁気帯びせず、慣性が小さいというメリットのほうが、やがて機械式時計というニッチな存在に、日常生活と共存できる程度の実用性をもたらしたのだ。仮にシリコンという素材がなければ、機械式時計は普通の人には受け入れられがたいほど矮小化していたかもしれない。1万5000ガウスの耐磁性を持つオメガの「マスター クロノメーター」とは、シリコンが生み出した機械式時計の新たな可能性のひとつだ。

新しいゴールドも同様だろう。合金の素材を変えて、物性を変えるというアプローチは、ゴールドという古びた素材に、再び日の目を当てることになった。硬くて退色のしにくい新しいゴールドならば、例えばスポーツシーンに持ち出しても、気にせず使えるだろう。新しいゴールドが拓いたのは、カジュアルに使える貴金属時計というジャンルではなかったか。

チタンも同様である。軽くて耐蝕性の高いこの素材は、そもそもツールウォッチ向けのものだった。しかし、高級な仕上げを加えられるグレード5チタンが、結果として、ツールウォッチやスポーツウォッチの質を大きく底上げした。また、新しいチタンは金属アレルギーを持つ人にも高級時計の世界を拓いた。

ツールウォッチに使われていたセラミックスも、今や、時計をカラフルに見せるには不可欠なものとなった。サファイアも同様だ。かつて文字通りの〝イロモノ〞だったこの素材は、色が楽しめるだけでなく、精密に作られたムーブメントを鑑賞するに、最適な「額縁」となったのである。つまり、この20年で、新素材は劇的に時計の世界を変えたと言えるのだ。それが機械式時計というニッチな世界であるにせよ、だ。

光があれば、影もある。今も昔も指摘されるデメリットのひとつは、新素材の耐久性だ。セラミックスやサファイアは今なお強い衝撃には弱いし、カーボンは、過酷な環境に置かれるとどうしても劣化が進んでしまう。また丈夫になったとはいえ、まだシリコン素材は、普通の時計師が扱えるほど気軽な存在にはなっていない。長期にわたって使える点を言えば、新素材ではなく、既存のSSや貴金属素材に軍配が上がるはずだ。もっとも、新素材のメリットがますます大きくなった現在、耐久性だけ取り上げて、新素材を否定すべきではないと筆者は考えている。それを言うのであれば、メンテナンスのたびに部品交換が当たり前になった1970年代にさかのぼって、時計の在り方を問うべきではないか。そう言って差し支えなければ、新素材の普及とは、部品交換を前提とする、今の時計業界が至ったひとつの帰結に思える。

かく言う筆者は、かつて新素材に否定的だった。しかし今はむしろ好意的である。理由はブレゲで副社長を務めるナキス・カラパティスが語ってくれている。「将来的にはシリコン素材がなくなるかもしれない。しかし、その時には、より優れた素材に置き換わっているはずだ」。私たちは、新素材が良い意味で時計を変えてきたことを知っている。であれば、時計業界がある限り、今後もより良い未来があることを信じて良いのではないか。 (広田雅将:本誌)