今をさかのぼること約100年。1914年に勃発した第1次世界大戦。

戦場の兵士たちの切実さが時計の世界をも変えていき、新世界を導き出していった。

前編から読む https://www.webchronos.net/features/38252/

20世紀初期の腕時計には、繊細な風防のほかに、もうひとつ弱点があった。伝統的なケースは裏蓋がヒンジ付き式で、風防を嵌め込んだ縁から埃と湿気が内部のムーブメントに浸入しやすくなっている。その場合、巻き上げと針合わせを行うリュウズにはことに問題が起きやすい。

それに対して、矛盾なく作り上げた最初のひとりが、ジュネーブのパレス・コルナヴァンで活躍したケース製作者のフランソワ・ボーゲルだ。ボーゲルは1891年10月28日に、懐中時計用に賢明な2部品式ドームのケースでスイスの特許第4001号を取得している。1910年頃、このケースは腕時計用にも見られるようになった。この方式だとムーブメントは裏蓋の縁にねじで固定されて格納され、風防とともにねじ込んで包み込まれるようになっている。

ケースから突き出ていて、そのために手袋をはめたままでもリュウズがつまみやすいように組み込まれた巻き真は、チューブに包まれているが、その中には極小の螺旋形のバネが入っている。このリュウズをぐっと引き出すと、2部品構造で角材形の巻き真からムーブメントが離れ、ムーブメントの取り出しおよび収納が可能になっている。このボーゲル型ケースを多くの時計メーカーが購入して採用したが、中でも有名どころはシャフハウゼンのIWCである。ボーゲルの発明が大成功となり、結果、多くの腕時計が世に出始め、それが第1次世界大戦時に戦場で使われるに至ったのは、当然の成り行きだったのだ。

ちなみに国防省は、兵士間で支持が高まっていた腕時計を特に評価はしていなかった。いつも書類作成のために机に向かっていたり、司令部で指示を与えていたりする男性陣は、腕に巻き着けるような時計をまったく信用してはいなかったのだ。それに対して、批判的な意見が捨て置けない状況を導き出した。

1916年、フランス東北部のヴェルダンで激戦が起こった際、時計に造詣の深い専門店が、腕時計はあらゆる欠点をおしても一般的に用いるに値し、大衆の好みには一目置くべきと判断した。彼はそれでもなおかつ腕時計への偏愛を女性的な好みとして、王道ではないと捉えていた。というのも腕は「時計を留め着けるには確実に適さない箇所であろう」との見解を持っていたからだ。その1年後、潜水艦による戦闘が先鋭化し、ハンブルクのH.ボック教授はこのように憤慨した。

「きわめて不快でおぞましいほどの気温低下にさらされる身体の箇所に、ベルトを用いて時計を留め着けるという昨今の馬鹿げた流行は、おそらくはやがて去っていくだろう。走る時や乗馬のようなリズミカルな動きにおいて、不快感は特に増すからだ」

同年、ドイツ最大の時計メーカーであるユンハンスは、教授に同調した広告を出している。

「チクタクと呼び掛ける懐中時計は信頼に次ぐ信頼を得てきました。信頼の厚さは、時として現れる不確かなものにも、例えば不適切で野蛮な腕時計にも動じません」

腕時計を納得して使っているような兵士たちには、このような悪評も影響を及ぼさなかったが、多くの指揮官は懐中時計を標準装備として選出していて、兵士の意向には左右されなかったのである。しかし、生命の危険にさらされる前線の男たちは、懐中時計に頼るやり方には無言で抵抗していた。彼らは、戦闘服から取り出して、またしまい込まなくてはならない手間のかかる古き良き懐中時計に対して、さっと腕をひねるだけで時間が読み取れる腕時計を高く評価していた。実際に、それは戦場で何度も容易に時間を確認できたのだ。腕に着けられていたのは、巻かれることを想定して作られた腕時計か、帯状の革製バンドでしっかり固定され、腕時計のように巻き着ける懐中時計だった。腕に着用することは、当局になんら隠すことなく行われていたのである。それゆえ、腕時計の使用は一時的なものにならず、第1次世界大戦の勃発後、そこかしこで軍事的な利用が始まった。

風防のガラスの破損を防ぐためには、格子状のガードを付けたり、穴付き、あるいは穴なしの撥ね上げ蓋が有効だった。ケースと風防に後から保護部品を取り付けたモデルには、さまざまなものが存在する。

ところで、文字盤上の12時の数字を赤字にして、指標に仕立てたものもあるが、これは特に軍用腕時計に限ったことではない。似たようなポイントを施した例として、マリーとピエールのキュリー夫妻が1898年に発見したラジウムを使用したものも挙げることができる。ラジウムは閃亜鉱石を発光させる特徴があるが、それを利用すべく、ブラウンシュヴァイクのキニーネ加工メーカーであるビュヒラー社が、1905年から高い視認性と判読性を持つ夜光塗料付き文字盤と針の製造を申し出てきた。そして夜光塗料を使ったものは、第1次世界大戦中に、ブンカー(軍用の特殊防空壕)や潜水艦、塹壕で非常に好まれた。放射性物質が人体に悪影響を及ぼす性質も併せ持つとは、誰も思っていなかったのだ。

抜け目ないメーカー各社は、腕時計を軍人向けに作るというアイデアに手を着けないようなことはなかった。自然光の乏しい環境で活動する部隊向きに24時間表示の文字盤を作り、砲兵向きには光と音で敵陣までの距離を計測できるテレメーター付きのクロノグラフを用意し、野戦時用には方位磁石を埋め込んだケースで対応。

休暇の際、家庭で記念撮影するときに写真映えのするストラップも装備するという具合だった。このように、第1次世界大戦によって、時計はあらゆる方向性が見いだされたのである。

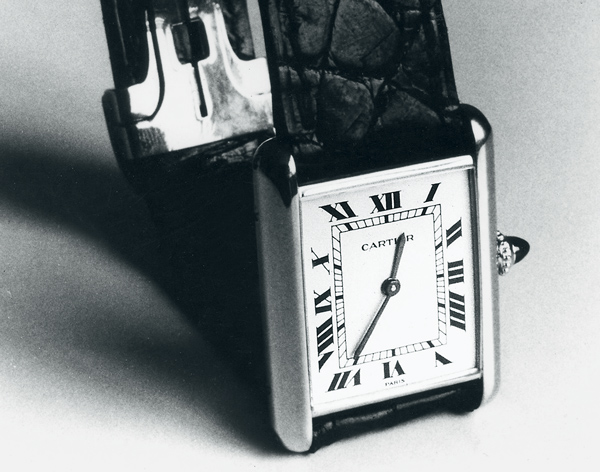

かのルイ・カルティエも、こうした出来事を黙ってやり過ごしていたわけではない。1917年、ルイ・カルティエは、さらに整いの良い腕時計の拡大に功績を残した。引き金となったのは、英国部隊が1916年9月15日のソンムの戦いで初めて導入し、成功を収めた〝タンク〞と呼ばれる戦車だった。ごついキャタピラーを伴ったものものしく恐ろしげな外観は、才気あふれるデザイナーに深い印象を与え、後に腕時計モデル〝タンク ルイ・カルティエ〞を不朽の名作に仕立てた。

ルイ・カルティエは、大国がフランス国民を戦争から解放に導いた感謝の印として、新作だったタンクモデルを1918年に、フランス駐屯のアメリカ部隊総司令官ジョン・ジョゼフ・パーシング大将と、連隊長ウィリアム・ヘイワード、ならびに遠征に貢献した数人の上級将校へ贈呈している。

しかし、ジョゼフ・ヴェルジェリイとエドモン・ジャガーが手仕事で洗練されたものに仕上げたこの腕時計の特殊感を、前述の著名軍人たちが味わえたのは、わずか1年ほどだった。その後、かっちりした四角いタンクモデルは、大量生産への段階に移行している。これによって第1次世界大戦は時計の世界においても終息を迎えて平和的になり、戦時色は失われて過去のものと変わったのである。